Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

NYT를 읽으면서 느끼는 한국인터넷신문에 아쉬운 점 하나

뉴욕타임즈를 읽으면서 느끼는 평소 한국신문 인터넷사이트에 아쉬운 점 한가지를 써보다.

오늘자 비즈니스섹션 톱기사를 보면 “Goodby to the Food Pyramid, Hello to the Dinner Plate”라는 기사가 실려있다. 이 기사를 온라인에서 찾아보면.

즉, 자세히 보면 기자 이름아래 “Published : May 27, 2011″라고 써있다. 또 기사 마지막 부분에 보면,

“이 기사는 5월28일자 뉴욕타임즈지면 페이지 B1에 ‘Goodby to the Food Pyramid, Hello to the Dinner Plate’라는 제목으로 나와있다”고 확실하게 명기되어 있다. (Published가 하루 전날로 되어 있는 것은 실제 지면은 전날밤에 사전 인쇄해서 그런 것이 아닌가 싶다.)

여기서 내가 하고 싶은 이야기는 뉴욕타임즈는 종이신문에 인쇄된 기사의 경우 정확히 온라인에서도 종이지면 어디에 무슨 제목으로 실렸는지 표시해준다는 것이다. 반면 한국신문들의 온라인버전을 읽다보면 도대체 이 기사가 종이지면에 실린 기사인지, 온라인전용기사인지 헷갈리는 경우가 많다. 여기에 연합뉴스나 해외인터넷을 적당히 읽고 대충 베껴적은 기사까지 섞이기 시작하면 뒤죽박죽 비빔밥이다. (특히 일본의 익명게시판커뮤니티인 2ch같은 곳의 글을 대충 서로 베껴 기사로 만드는 행위는 신물이 난다.) 나는 이런 편집행태가 신문의 권위를 크게 훼손한다고 생각한다.

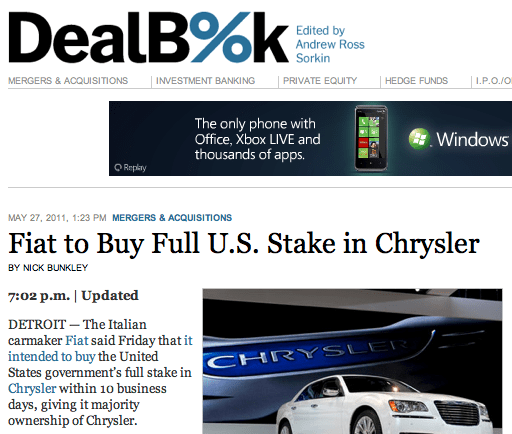

반면 NYT의 블로그형태기사는 “Published”라는 말이 당연히 없다.

독자는 Dealbook이라는 NYT경제면의 블로그 브랜드를 통해서 이 기사는 온라인속보나 해설이라는 것을 알 수 있다.

그리고 또 하나 중요한 포인트는 기사에 오류가 있을 경우 처리하는 방식이다. 지면에도 실렸던 데이빗포그기자의 “A Library of Listening, Made by You“라는 기사는 온라인기사 말미에 이렇게 나와있다.

즉, 편집상의 실수로 잘못 쓴 문장을 다시 고쳐썼다는 것이다. 그런데 잘못된 부분을 어떻게 고쳐썼다는 것을 상세하게 밝히고 있다.

내가 굳이 이 이야기를 하는 것은 독자에 대한 사과도 없이 맘대로 온라인기사내용을 첫 게재후에 수정하고 고친 내용을 밝히지도 않는 한국온라인기사의 잘못된 관행이 아쉬워서이다. (물론 다 그렇지는 않겠지만)

가끔 한국온라인기사를 읽다보면 댓글에서 뭔가 치명적으로 잘못된 내용을 지적하는 것을 보는데 기사에서는 슬그머니 그 내용이 고쳐져있다. 그런 것을 볼때마다 “이건 아닌데…”하는 생각을 하곤 한다.

독자의 언론에 대한 신뢰는 거저 얻어지는 것이 아니다. 이런 뉴욕타임즈처럼 이런 세밀한 정성하나하나가 그 매체에 대한 독자의 신뢰도를 높인다고 생각한다. 한국언론도 이제는 온라인기사가 종이지면 못지않게 회사의 이미지와 신뢰도를 결정한다고 생각하고 정성을 기울여 편집했으면 하는 생각에 주제넘게 짧게 써봤다.

미국정치의 한 단면을 보여주는 백악관기자단만찬

4월30일 토요일밤 워싱턴DC에서는 2011 White House Correspondents’ Dinner 라는 행사가 있었다. 백악관출입기자협회(WHCA)에서 주관하는 행사로 1920년부터 지금까지 90년동안 열려온 유서깊은 행사다. 최근에는 점점 헐리웃스타 등 유명인들이 많이 참석하면서 오락성행사(?)로 변질되고 있는 것 같은데 어쨌든 대통령의 유머감각을 들여다볼 수 있는 흥미로운 행사인듯 싶다. 이날만은 대통령이 “Comedian in chief”다.

매년 4월 마지막 토요일에 한다. 이번에는 사실 하는지도 모르고 있다가 다음날인 오늘 일요일 아침에 NYT사이트를 통해 접하게 되어 동영상을 흥미롭게 감상했다. 한국언론을 찾아보니 마침 연합뉴스가 오바마, 출생논란 소재 화끈한 조크로 ‘복수’란 제목의 기사로 소개했는데 동영상도 없고, 사진도 없고, 번역을 통해서는 그 미묘한 정치조크의 뉘앙스를 이해하기는 무리라고 생각해서 여기 간단히 소개해본다. (이처럼 동영상과 사진자료가 공개되어 있을 경우는 한국언론도 반드시 자료와 관련링크를 붙여줬으면 좋겠다.)

위에 링크한 비디오를 실행하면 “I’m a real american.”이란 노래와 함께 화면에 오바마의 하와이 출생증명서가 작렬하는 비디오를 잠시 보여주고 대통령의 인사말이 시작된다. 오바마는 얼마전 도널드 트럼프의 집요한 의혹공세에 지쳐, “Long form birth certificate”를 공개했었다. 요약판이 아닌 문서전체(Long form)을 공개해 그가 사실은 외국태생이라는 논란을 완전히 잠재웠다.

오바마는 이 사실을 소개한뒤 “한발 더 나아가 오늘 최초로 내 출생비디오(Birth video)를 공개한다. 사실 나도 처음 보는 것이다”라고 동영상을 보여줬다. 그것은 바로….

라이온킹의 일부장면ㅎㅎ. 그가 항상 아프리카의 아들이라는 이야기를 듣는 것을 빗댄 조크다. 비디오를 보여준뒤 그는 “(노파심에서) 한가지 여기 있는 폭스뉴스팀에게 확실히 하고 싶다. 이건 조크다. 이것은 나의 출생비디오가 아니다. 애들보는 만화영화다. 디즈니라는 회사에서 만들었다. 찾아보면 Long form 비디오도 있다.”라고 항상 자신을 둘러싼 의혹설을 증폭시키는 폭스뉴스에 한방 먹였다.

그는 특히 이날 워싱턴포스트의 초청으로 만찬에 참석한 도날드 트럼프를 집중적으로 놀렸다.

“Donald Trump is here tonight,” “Now, I know that he’s taken some flak lately, but no one is prouder to put this birth certificate to rest than The Donald. Now he can get to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened at Roswell? And where are Biggie and Tupac?”

오바마는 “이제 나에 관한 출생의혹이 해소된 만큼 그는 이제 더 중요한 이슈에 집중할 수 있게 됐다. 과연 달착륙이 진짜인가? 로스웰UFO사건이나 베기와 두팍은 과연 어떻게 죽었는가?”라고 웃음을 유도했다. 달착륙조작설, 로스웰, 베기와 투팍은 미국에서 이제 의혹설의 대명사가 된 사건들이다.

그리고 이 만찬에서 항상 백악관과 언론이 팀을 이뤄 만든 코미디동영상을 공개하는 것이 관례처럼 되어 있는데 이번엔 King’s speech를 패러디해서 웃음을 자아냈다.

영국의 조지6세가 한 치료사의 도움을 받아 말더듬이증세를 치료한다는 이야기를 감동적으로 풀어낸 이 영화를 패러디해 “The President’s speech”라는 영화예고편(?)을 만들어낸 것이다.

대체적인 줄거리는 오바마의 텔레프롬프터예산이 삭감되었다는데서 시작된다. (오바마는 텔레프롬프터없이는 연설을 못한다는 비난을 받아왔다. 심지어는 유치원에서 연설하면서도 텔레프롬프터를 설치한 일이 있어 코미디소재로 한참 웃음거리가 된 일도 있었다. 역으로 말하면 그만큼 말에 조심을 한다는 해석도 할 수 있을 듯 싶다.)

연설장애(?)를 겪는 그에게 강력한 도우미가 등장한다. 조셉바이든 부통령이다. 그는 “가슴에 있는 이야기를 그대로 하는” 사람으로 알려져 있다. (공식석상에서 F***워드를 남발해 자주 구설수에 휘말린다.) 킹스스피치 라이오넬로그역의 패러디역할인 그의 도움으로 오바마는 감동적으로 연설장애를 극복한다. 뭐 그런 식으로 만든 듯 싶다.

이런 맥락을 이해하고 보면 이 비디오를 재미있게 볼 수 있다. 비디오 제작에 MSNBC의 크리스 매튜, NBC뉴스의 사반나거트리 백악관출입기자가 참여해서 천연덕스럽게 “텔레프롬프터 예산이 사라졌다. 오바마가 Yes, we can에서 No I can’t가 됐다”의 멘트를 날리는 것을 볼 수 있다.

웃음이 넘치는, 미국정치계의 여유를 보여주는 행사인 것 같지만 꼭 반응이 호의적인 것만은 아니다. 백악관과 언론이 서로 긴장관계를 늦추고 지나치게 친목을 다지는 자리라는 비판도 있다.

어쨌든 오랜 민주주의 역사를 상징적으로 보여주는 행사인 것 같아서 좀 길게 소개해봤다. 하루가 지나서도 이렇게 행사의 내용을 속속들이 알 수 있게 된 것은 전적으로 C-SPAN의 덕이다. 모든 국회행사와 주요정치행사를 실시간으로 중계하는 C-SPAN채널은 방대한 인터넷라이브러리를 구축, 미국정치계의 모든 움직임을 투명하게 전달한다. C-SPAN의 백악관출입기자만찬 홈페이지에 가보면 2006년도 만찬동영상부터 다 찾아볼 수 있다. 예전자료는 모든 발언내용도 정리되어 있어 완벽하게 검색까지 될 정도다.

C-SPAN 덕분에 일부정치인들의 망언이나 추태를 다 실시간으로 볼 수 있고, 얼마든지 인터넷에서 찾아서 트위터, 페이스북으로 공유할 수 있는 것이다. 정치인들이 더욱 조심하는 이유다. 정치인들의 공적인 모습의 일거수 일투족을 이처럼 완벽하게 공개해야 투명성이 향상된다. 한마디한마디에 실수를 하지 않기 위해서 노력하고, 자신의 생각, 정책을 녹여내기 위해서 노력하게 된다. 그렇게 하지 않으면 준엄한 언론과 국민의 비판을 이겨내기 어렵다. 한국정치계도 이런 방향으로 발전하기를 바라는 마음에 소개해봤다.

많이 본 기사 유감

국내 언론사들의 기사를 보면 상당수가 오른쪽 날개부분에 인기기사 리스트를 배치한다. 가만히 보면 즉, “많이 본 기사”다.

그런데 이 리스트는 참 아쉬운 것이 페이지뷰만을 기준으로 하다보니 정말 야한 제목의 기사가 리스트에 많이 오른다는 점이다. 얼핏 봐도 “성매매”, “성폭행” 같은 말이 들어간 제목이 항상 수위에 오른다. 모두들 잘 아시겠지만 클릭해보면 항상 허탈하다. 내가 기자라면 내가 힘들여 정성들여 쓴 기사는 죄다 제외되고 이런 가쉽성 기사위주로 선택받는 리스트에 열이 받을 것 같다. 결국 기사 내용이야 어떻든 다 제목을 섹시하게 말초적으로 달아야한다는 뜻 아닌가?

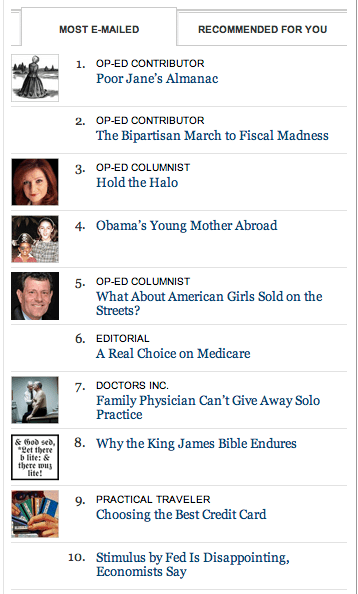

맨날 NYT찬양만 하는 것 같아서 좀 그렇기는 한데 뉴욕타임즈는 오래전부터 다른 방식을 택해왔다. NYT온라인은 Most view보다는 Most E-mailed기준으로 랭킹을 만들어 보여준다.(Video등 Most Viewed를 랭킹기준으로 삼는 부분도 물론 있기는 하다) 즉, 사람들이 충동적으로 클릭을 많이 하는 기사보다는 다른 사람들과 이메일을 통해 나누는 기사가 더 좋은 기사일 것이라는 믿음 때문일 것이다. 그래서 그런지 이 랭킹에는 정말 꼭 챙겨봐야할 좋은 기사들이 올라오는 편이다. 정말 참고가 된다. 물론 NYT의 파워가 대단한지라 이 랭킹에 오르기 위해서 장난을 치는 일도 많으리라. Email을 몇번 보내면 이 랭킹에 오를 수 있다더라 하는 블로그포스팅도 본 일이 있다. 그래도 최대한 각종 어뷰즈를 막아 공정하고 독자에게 도움되는 랭킹을 유지하려는 NYT의 의지가 느껴진다.

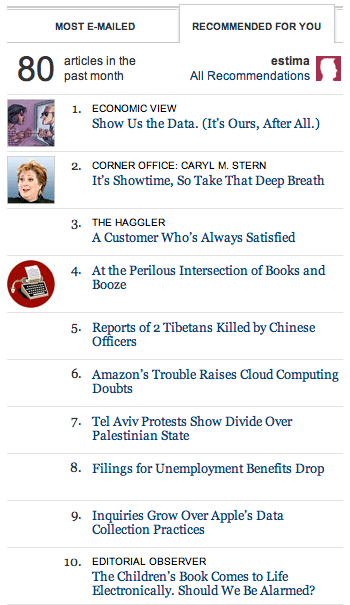

그런데 얼마전부터는 Recommended for you 라는 랭킹이 같이 등장하기 시작했다. 나는 NYT를 로그인한 상태에서 읽기 때문에 내 기사읽기 이력을 알고 있는 NYT가 내가 흥미있어할만한 기사를 찾아서 추천해주는 것이다. 내가 IT기사를 주로 읽는 것을 알고 관련기사를 많이 추천해주는 편이다. 뿐만 아니라 요즘 이스라엘에 대해 관심이 있는 것을 알고 텔아비브발 기사를 추천해주기도 한다. 지난 30일간의 내 기사이력을 파악해 추천해준다고 로직을 설명해주는 페이지도 있다.

내가 하고 싶은 이야기는 국내 뉴스사이트도 좀 발전을 했으면 좋겠다는 것이다. 도대체 언제까지 이렇게 일차원적인 편집을 할 것인가. 알아서 추천기사를 띄워주는 것까지는 바라지 않더라도 싸구려 저질기사는 좀 안보이도록 해줬으면 좋겠다. 온갖 가쉽기사와 저질 광고를 헤쳐나가며 진짜 가치있는 좋은 기사를 찾아내는 작업이 너무 힘들다. 항상 보면 저질기사에 좋은 기사가 매장당하는 구조다. 그러면서 무슨 고급콘텐츠가 미래경쟁력을 좌우한다고 하는지… 공허하게만 느껴진다.

Update : 오늘자 WSJ지면에 실린 Traffic report. WSJ는 사실 선정적인 기사는 없기 때문에 조회수가 높은 기사에 선정적인 내용이 섞이는 일이 거의 없다. 잘 보면 Most Emailed는 정보성 기사가 많이 포진하고, Most Viewed는 이슈성기사가 랭킹에 올라있는 것을 알 수 있다. 하지만 두가지가 겹치는 경우도 많다.

비행기가 추락할 때 배운 3가지 인생의 교훈

죽음의 문턱까지 다녀온 사람의 이야기에는 울림이 있다. 지난 금요일에 공개된 TED 동영상 Ric Elias의 “3 things I learned while my plane crashed”를 보고 잔잔한 감동을 느꼈다.

이 Ric Elias는 2009년 1월15일 뉴욕 라과디아공항에서 이륙하자마자 새가 제트엔진에 충돌해 엔진고장으로 허드슨강에 비상착륙했던 US Airway 1549에 탔었던 승객이다. 1D에 앉았었다고 한다. (즉, First class) 당시 설즈버거기장의 기지로 155명의 승객과 승무원전원이 부상없이 생환해 큰 화제가 됐었다. (참고로 이 사건은 뉴스속보매체로서의 트위터의 위력을 세계만방에 알린 이벤트이기도 하다. 당시 페리를 타고가다가 현장을 보고 아이폰으로 찍어서 트윗한 이 사진이 전세계에 퍼져나갔다.)

이 Ric Elias가 추락하면서 배운 세가지 교훈.

“I no longer postpone anything in my life.”-추락하면서 그동안 못했던 일, 후회가 남는 일들이 주마등처럼 비춰짐. 인생에 후회가 남지 않도록 이제는 아무 것도 미루지 않겠다.

“I decided to eliminate negative energy in my life. I’ll no longer try to be right, I choose to be happy.“-주위의 소중한 사람들에게 별 것도 아닌 일을 가지고 화를 냈던 일이 떠올랐다. 이제는 내 인생에서 부정적인 에너지를 없애겠다. 항상 내가 맞다고 고집하지 않고 행복을 택하겠다.

The only thing that matters to my life is being great dad. – 이 사건 이후 한달뒤 초등학교 1학년 딸의 학예회에 참석해서 엉엉 울어버렸다. 인생에서 가장 중요한 것은 훌륭한 아빠가 되는 것이란 것을 깨달았다.

I was given the gift of miracle not dying that day. I was given another gift which was able to see into the future and come back and live differently.-나는 그날 죽지 않았다는 신의 선물을 얻었다. 그리고 미래를 미리 들여보았다가 생환해 다르게 살수있는 선물을 받았다.

—————————————————

이 짧지만 감동적인 이야기를 들으면서 이런 사람을 초청해 5분스피치를 맡긴 TED의 기획력에 감탄했다. 그리고 이 Ric은 어떤 사람인가 궁금해졌다. First Class에 앉아있었고 이야기하는 것을 들었을 때 뭔가 범상치 않은 사람이란 생각이 들었기 때문이다. 찾아보니 Ric Elias는 Red Ventures라는 마케팅컨설팅회사의 CEO. 푸에르토리코출신으로 보스턴칼리지에 유학했으며 GE를 거쳐 하버드MBA를 나온 성공적인 기업인이다.

이 사람의 이야기를 들으며 역시 죽음의 문턱앞에 다녀온 또 한 사람의 감동적인 연설이 생각났다. 스티브 잡스. 마침 오늘 중앙일보에 그의 이 명연설을 해설한 기사가 실렸다.

암수술 뒤 잡스가 말했다 “삶은 영원치않아요 … 낭비하지 마세요” (중앙일보) 참고하시길.

영어강의 의무화에 대한 생각

예전부터 한국인들이 보다 더 영어를 잘하게 되었으면 좋겠다는 생각을 자주 했다. 영어로 얻을 수 있는 지식의 양이 만만치 않고, 영어를 해야 얻을 수 있는 기회가 해외에 더 많기 때문이다. 그런 생각을 하게 된 것은 지난 2년간 미국에 와서 일하면서 더 강해졌다. 영어라는 언어를 통해 정말 많은 폭넓은 콘텐츠를 접하고 즐겁게 읽고 호기심을 채우고 트위터를 통해 한국에 계신 분들과 나눌 수 있었기 때문이다. (지난 2년간 나를 팔로우하신 분들은 공감해주실 것으로 믿는다.)

하지만 이렇게 할 수 있는 것은 내가 한국어로 제대로 읽고 생각하고 글을 쓸 수 있는 바탕이 있기 때문이다. 학창시절에 그렇게 공부를 열심히 한 것은 아니지만 대학교에서 나름 영어공부와 일본어공부를 열심히 했었다. 영어로 하는 수업을 한번도 들어본 일은 없지만 개인적인 호기심에서 도서관에 쌓여있는 NYT 영어기사를 찾아읽기도 하고 영어오디오북을 사다가 들어보려는 노력을 하면서 영어실력을 키웠다. 토익성적을 올리고자한 공부는 아니었지만 나쁘지 않은 토익성적도 부차적으로 따라왔다. 93년인가에 토익 895점을 받았던 것으로 기억하는데 토익성적이 높다고 영어를 잘한다는 것이 아니라는 것을 깨달았던 기억이 있다. (물론 요새는 이 점수로 명함도 못내민다는 것도 잘 알고 있다)

일본어의 경우도 마찬가지다. 대학교1학년 여름방학에 아버지의 배려로 아버지일본친구분의 아들이 하는 피자가게에 가서 한달간 아르바이트를 했었다. 피자를 자르고, 상자를 접고 자투리시간에는 공사판일을 따라나서기도 했다. 당시 일본어를 한마디도 못하는 상태에서 처음 갔다가 일본이라는 나라에 호기심을 느껴 일본어학습에 동기부여가 됐다. 거의 만화-소설 등을 통해 독학으로 일본어를 익혔다. 보통 매년 한번씩 일본에 갔는데 갈때마다 내 일본어가 향상되는 것에 기쁨을 느껴 더 열심히 하게 됐다. 일본은 많이 갔지만 일본에 장기체류하거나 일본학교에 유학한 경험은 없다. 그래도 일본어로 일을 하는 회사를 경영하기도 했었고 일본인들과 비즈니스를 많이 하기도 했다. 그 덕분에 일본에 살아본 일도 없으면서 어떻게 일본을 그렇게 잘 아느냐는 말을 일본인들로부터 많이 들었다. 그것은 다 일본에 대한 호기심이 원동력이다.

서론이 너무 길었다. 이 이야기를 하는 것은 한국에서의 영어강의 의무화 때문이다. 예전에 지인의 부탁으로 서울의 모대학 국제대학원에 가서 영어로 인터넷트랜드에 대한 강의를 한 일이 있다. 솔직히 지금도 영어에 스트레스가 많은 나는 당시에 “될대로 되라”라는 식으로 가서 더듬거리며 강의를 했다. 대략 45분간 20여명의 학생들에게 이야기를 마치고 나서 질문을 받으면서 놀랐다. 학생들이 생각과 달리 영어원어민이 아니었고 그래서 그런지 궁금한 내용을 속시원히 질문하지 못하는 느낌을 받았기 때문이다. 나도 속시원히 답변 못하기는 마찬가지였다. 알고 보니 학생들중에서 중국에서 온 학생 1명만이 영어원어민이라고 했다. 그 때 든 생각은 “도대체 이게 뭔가”, “참 유연성이 부족하다”였다. 배움의 목적이 영어가 아닐진데 한국어를 못하는 외국인교수의 강의만 영어로 하면 됐지 무엇때문에 모국어가 한국어인 사람들끼리 더듬거리는 영어로 어색한 장면을 연출하는가 싶어서였다. 그냥 우리말로 강의를 했으면 휠씬 더 많은 얘기를 해줬을텐데 하는 아쉬움도 있었다.

그리고 오늘 트위터를 읽다가 공감이 되는 글을 하나 발견했다. 카이스트 교수님의 글 같았다. 제목은 영어강의에 대한 개인 의견과 경험담.

한국어는 한국의 대표언어이고, KAIST는 한국의 과학대표 대학인데, 그런 대표 대학에서 자기나라 말이 아닌 영어로 100% 학문을 해야만 한다는 것은, 그 국가의 수치라고 믿습니다. 고등 학문을 자기나라 말로 하지 못하고, 자기 말로 배우지 못해 외국어로 사유해야 한다면, 그 국가의 국민들은 잘못하면 <미개인>취급을 받을 수 있습니다. 하나의 언어를 갈고 닦으려면 그 국민들이 많은 노력을 해야 하고, 학자들도 노력을 기울여야 합니다.

중략~ 결과적으로 제가 영어를 잘 하게 된 것은, 탄탄한 수학 전공 실력이 있어서였고, 그런 수학 전공 실력은 우리말로 KAIST의 교수님들께 잘 배운 덕분이었으며, 그래서 박사과정에서 제 영어 실력과 상관없이 박사과정 동기들이 제 전공 실력을 보고 저와 같이 공부하자고 온 덕분이었습니다. 결론적으로, 저는 원래 영어를 잘 못했지만, 오랜 시간동안 준비를 하면서 이를 키워 나갈 기회를 거친 이후에야 영어 실력을 키울 수 있었고, 또 그런 실력 키울 기회도, 준비 안된 제가 영어 강의를 들으면서 영어 실력이 는 것이 아니라, 전공 실력이 바탕이 된 덕에 쌓을 수 있었다는 것입니다.

전적으로 공감한다. 자신의 모국어가 확고하게 자리잡히지 않은 상태에서 섣불리 또 다른 외국어로 어려운 전공과목을 배운다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그리고 그렇게 하려면 그 언어권의 나라에 가서 24시간 그 언어환경에 노출된 상태로 철저하게 붙어야한다. 수업만 영어로, 그것도 거의 단방향으로 받고 쉬는 시간에는 친구들과 한국어로 잡담하는 식으로는 되지 않는다.

일본어도 영어로 배운다는 얘기도 있다. 정말 황당하다. 하긴 국어도 영어로 수업한다는 이야기도 들어본 듯 싶다. (한겨레 “일어도 영어로 배워…’장짤’땐 낙오자” 숨쉴틈 없었다”)

중국사도 동양철학도 일본어도 영어로 배운다. 한 학생은 이렇게 말했다. “딱 한번 한국어로 강의를 받아본 적이 있다. 보강수업이어서 가능했다. 너무 잘 알아들을 수 있어서 혁명적이었다.” 게시판에는 “영어 강의를 한번도 이해해본 적이 없다”는 글도 올라와 있다.

나는 2년전부터 미국에 와서 한국사람이 한명도 없는 회사를 맡아서 경영하고 있다. 처음에는 참 힘들었다. 10년전에 2년간 버클리경영대학원을 다닌 일은 있지만 유학하면서 내가 영어실력이 부족하다는 것을 절감했었다. 한번도 내가 영어를 미국에서 일할 수 있을만큼 잘한다고 생각한 일이 없다. 말을 더듬대면서 나도 어렸을때 미국에서 교육을 받아서 원어민처럼 영어를 할 수 있었으면 하는 생각도 많이 했다.

그래도 지금은 하루종일 직원들과 회의하고 일대일미팅하고 필요하면 전체직원을 모아놓고 이야기도 한다. 그리고 깨달은 것이 있다. 우선 듣는 능력이 중요하다. 일단 알아들어야 의사결정을 내려줄 수 있기 때문이다. 하지만 중요한 것은 회사를 운영할 수 있는 경영능력이다. 그것은 꼭 언어로 좌우되지 않는다. 미국에는 영어를 어눌하게 하는 이민자들이 많다. 하지만 미국인들은 상관하지 않는다. 왜냐하면 진짜 실력이 중요하기 때문이다. 그리고 모로 가도 서울로만 가면 된다고 내용을 잘 알아듣고 조금 더듬대더라도 올바른 판단을 내리고, 신선한 아이디어를 내고 실행할 수 있으면 된다. 결국 그런 사람이 오래간다.

지금 돌이켜보면 항상 새로운 것에 호기심을 가지고 미국에 대해서 열심히 배우고, 인터넷트랜드에 대해서 열심히 배우고, 직원들과 대화하면서 그들의 문화를 이해하려고 노력하고, 회사운영에 대해 많은 고민을 한 결과 자연스럽게 리더쉽을 가져갈 수 있게 됐다. 영어를 아무리 잘하더라도 미국문화와 인터넷업의 본질에 대해서 잘 모르면 누가 사장을 믿고 따라가겠는가. 그리고 직접 부딪히면서 일을 하면서 실전영어가 정말 많이 늘었다.

얼마전 우리 회사를 방문한 Ybrant인도본사 Chairman 슈레쉬(오른쪽에서 두번째), 이스라엘본사CEO 제이콥(왼쪽에서 두번째). 내가 영어가 좀 부족하다는 이야기에 둘다 하는 얘기가 "정욱, 뭘 걱정하나. 우리 모두 다 억양이 있는 영어를 구사한다. 다 마찬가지다. 자신을 가져라"고 말했다.

내가 대학을 다니던 20년전에 비해 지금은 엄청나게 영어공부하기가 좋은 환경이 되어 있다. 마음만 먹으면 굳이 영어수업을 받지 않아도 얼마든지 영어실력을 늘릴 수 있는 학습자료들이 인터넷에 널려있다. 특히 요즘은 학교에서 한국인교수들의 영어수업을 굳이 듣지 않아도 유튜브만 열면 세계 석학들의 영어강의를 마음껏 들을 수 있는 시대다. 마이클샌달교수의 정의론조차 유튜브, 팟캐스트 등으로 전편이 공개되어 있다.

학교에서는 한국어로 교수님과 깊이 있게 공부하고 내공을 쌓은 뒤에 더 호기심이 있으면 흥미로운 외국교수의 동영상강의를 들어보고 얼마든지 공부할 수 있는 시대다. 그리고 그 실력을 바탕으로 해외유학에 나서서 열심히 공부하면 얼마든지 세계의 인재들과 경쟁하고 같이 일할 수 있는 영어실력을 쌓을 수 있다고 말하고 싶다.

그래서 나는 한국에서도 어려서부터 영어를 자연스럽게 접하게 해주고 영어를 통한 지식에 대해 충분히 호기심을 갖도록 유도해주면 값비싼 영어유치원, 조기유학 등이 없이도 영어를 충분히 잘 할 수 있게 될 것이라고 믿는다. 물론 영어원어민처럼 영어를 하기는 어렵겠지만 굳이 외국인으로서 그렇게까지 할 필요가 있을까? 뜻만 충분히 통하면 된다. (그리고 그렇게 완벽한 영어를 구사하는 한국 조기유학생들이나 교포2세들이 정작 한글이메일하나 제대로 쓰지 못하는 경우를 보는데 오히려 그것도 안타까왔다.)

결국 중요한 것은 “Being Curious”다. 언어는 도구일 뿐이다. 자신의 모국어로 내공을 충분히 쌓은 다음에 영어수업을 해도 늦지 않을까 싶다.

일본대지진과 트위터

3월11일 오후 4시40분 출발 비행기였다. 정확히 2시간전인 2시40분쯤 인천공항에 도착해 티켓팅을 위해 아시아나항공 카운터에 줄을 섰다. 짧은 4박5일간의 한국출장을 마치고 보스턴으로 돌아가는 길이었다.

생각보다 줄이 길어 기다리다가 아이패드를 꺼내들었다. 아무 생각없이 버릇처럼 트위터앱을 켜서 타임라인을 훑어보기 시작했다. 마침 막 요코하마에 있는 내 동생(@5wlim)의 트윗이 보였다.

“지진으로 죽는 줄 알았음…” 순간적으로 일본에 큰 지진이 발생했음을 직감했다. 웬만해서는 이렇게까지 표현하지 않는 성격의 동생인데 어지간했으면 이렇게 이야기했을까. 어느 정도의 진도였을까. 규모7? 탑승수속을 하면서도 찜찜하고 불안했다. 막내동생은 일본회사에서 일하고 있으며 제수씨와 두 아이들도 요코하마에 살고 있다. 배웅을 나오신 부모님께 “일본에 큰 지진이 발생한 것 같다”고 바로 말씀드렸다. 아버지는 즉시 일본의 동생에게 전화를 시도했지만 불통이었다. (어느 정도 큰 지진이 나면 전화는 금새 불통된다. 충분히 예상했던 일이다.)

지진정보를 얻고자 한국과 미국의 신문사웹사이트 등을 열어봤지만 아직 일본지진소식이 뜬 곳은 없었다. (정확한 지진발생시각은 오후 2시46분이다) 그래서 혹시나 싶어 바로 동생에게 DM(다이렉트메시지)를 트위터를 통해 보냈다. “어떻게 집에 있는 가족들은 무사하니?”. 1~2분후 바로 DM답장이 왔다. “응, 가족들은 괜찮아.”

동시에 내가 팔로우하는 일본인트위터유저들의 타임라인을 살피기 시작했다. 모두들 비슷한 반응이었다. “내 평생 이런 엄청난 지진은 처음 겪어본다”는 트윗들이 보였다. 아니 일상생활속에서 지진에 단련된 일본인들조차 이런 반응을 보인다면 도대체 얼마나 엄청난 지진이란 말인가? 곧 리히터규모 8.6의 지진이라는 트윗을 발견했다. 상상을 초월하는 수준이었다. (나중에 9.0으로 정정됐다)

2007년 니이가타대지진당시 일본에 잠시 여행중이었다. 요코하마의 호텔 32층에서도 건물이 좌우로 흔들리는 것이 느껴졌었다. 그때도 순간적으로 별 생각이 다 들었었는데 리히터규모 9라면 어느 정도의 공포를 느낄까하는 생각이 들었다. (참고: 지진의 세기-진도와 규모)

전화는 계속 불통상태였지만 다행히 트위터로 동생과 대화를 주고받은 덕분에 부모님을 바로 안심시켜드릴 수 있었다. 20여분이 지나자 한국미디어와 뉴욕타임즈등에 일본지진 1보뉴스가 서서히 떠오르기 시작했다.

나는 기존미디어의 보도가 너무 느리게 느껴졌다. 트위터를 통해 일본 현지에 있는 한국인과 일본인들의 트위터타임라인을 그대로 따라가며 현지의 상황을 생생하게 느끼고 있었기 때문이다. 그들의 공포와 현지의 긴박한 분위기가 그대로 내게 전달되어 왔다. 너무너무 걱정이 되기 시작했다.

(지진이 발생하자마자 6개 일본방송의 지진대응방송을 비교한 동영상. NHK의 빠른 지진방송이 돋보인다)

츠나미피해소식을 접하기 시작하는 가운데 4시40분 비행기는 미국을 향해 이륙하고 나는 바깥세상과 통신이 두절됐다. 12시간뒤 중간경유지인 샌프란시스코에 도착해서야 다시 뉴스를 확인할 수 있었다. 이때도 뉴스사이트보다 트위터 타임라인을 살펴보는 것이 실제 상황을 이해하는데 휠씬 도움이 됐다.

다들 소셜미디어, 소셜미디어 하지만 이번만큼 소셜미디어의 힘을 강력하게 느낀 일이 없었다. 외국에서 이런 엄청난 재해가 발생한지 불과 몇분안에 소식을 접했으며 모든 전화가 불통된 상황에서 동생가족의 안부를 확인했다. 많은 사람들에게 인터넷을 통한 소셜미디어가 가족친지의 생사를 확인하고 귀중한 정보를 나누는 생명줄 역할을 했다.

확실히 소셜미디어가 대세다.

-시사인최근호에 기고한 글을 약간 보완했습니다.

미국 노부부 이야기

오늘은 아내의 영어선생님부부가 자신의 집에 저녁초대를 해주셔서 즐거운 시간을 보내고 왔다. 아내는 지난해부터 렉싱턴도서관에서 영어과외를 받고 있는데 일흔살의 자원봉사 백인할머니에게 지도를 받고 있다.(즉, 공짜로 지도해주신다) 이 활달한 할머님이 우리 가족을 모두 초대해 주셔서 그 분 남편이신 빌할아버지와 딸 부부 그리고 그 손자 4명을 만났다.

일흔이 넘으신 할아버지께서는 아직도 현역이시다. 평생 보스턴인근의 테크놀로지업계에서 일하셨다는 이 분은 지금도 25명짜리 오일계측기기를 만드는 벤처기업의 CEO시다. 재미있는 점은 이 분이 애플을 무척 싫어하신다는 것. 지난해 사셨다는 HTC EVO를 꺼내서 보여주시며 “안드로이드는 아이폰보다 오픈되어 있는 시스템”이라고 입에 침이 마르게 칭찬하신다. 앱은 무지 많이 깔려있지만 전화기능외에는 거의 이메일과 인터넷브라우징, 카메라기능만 쓰신다고. 4G네트워크인데도 모든 것 다 포함해서 월 사용료가 69불밖에 안한단다.(스프린트, 꽤 괜찮은 딜인듯 싶다) 그리고 아이패드는 애들 장난감일뿐이라고 평가절하하신다. 애플은 “모든 것을 자기들이 통제하려고 해서 싫다”며 2년전에 300불에 산 이머신스 넷북이 끝내준다고 들고 나와서까지 자랑하신다. ㅎㅎ 심지어는 다음달 손자생일에 선물로 주려고 중국출장길에 사왔다는 싸구려 안드로이드타블렛까지 몰래 보여주신다. 그런데 우리가 가져온 아이패드에 손자들이 우르르 달라붙어서 게임에 열중하는 모습을 가르키며 “그래도 아이패드가 더 인기있는 것 아니냐”고 했더니 “그래서 저건 어차피 토이라고 하지 않았냐”고 여전히 평가절하하신다.ㅎㅎ

할머니에게는 작년 추수감사절선물로 킨들을 사드렸는데 어떠냐고 물어보았다. 그러자 “너무 잘쓴다. 이젠 킨들버전이 없는 책을 제외하고는 모든 책을 다 킨들로 사서 본다”고 하신다. 심지어는 딸에게도 킨들을 선물해주고 딸과 같은 아마존계정으로 책을 사서 서로 같이 나눠서 본다는 것이다. “책이 어떤 원리로 킨들로 쏙쏙 들어오는지 내가 이해할 길은 없지만 두꺼운 책을 여러권 가지고 다닐 필요가 없어 너무 편리하다”고 하신다.

이 노부부의 흥미로운 공통점하나는 두 분다 현대차를 가지고 계신다는 것. 할아버지는 산타페를, 오랫동안 엘란트라를 타시던 할머니는 얼마전 신형소나타로 바꿨는데 너무 마음에 든다고 좋아하신다. 현대차는 아주 훌륭하다고 칭찬을 아끼지 않으신다.

딸 부부는 남편은 평범한 LG폰을, 부인은 Palm Pre를 쓰고 있다. 왜 Palm Pre를 쓰냐고 했더니 폰을 사러갔을때 그것으로 권유받기도 했고 예뻐서 샀다고 했다. 우리는 이제 얼마 지나지 않아 모든 전화가 스마트폰이 될 것이라고 했다.

애플을 싫어하는 할아버지지만 손자들을 위해서 아이팟터치를 몇개 사두었다고 했다. 3살부터 8살까지의 4명의 손자는 할아버지집에 오면 아이팟터치부터 찾는다고 한다. 다같이 그런 이야기를 하면서 아이패드가 화제가 오르자 3살짜리도 자기도 아이패드를 안다며 대화에 끼여든다. 3살짜리까지 아이패드를 안다니 정말 대단한 애플이다.

아무래도 업이 그렇다보니 미국인들을 만나도 이런 테크놀로지 이야기를 화제로 많이 올리는 편이다. 그러면서 요즘이야말로 정말 빠르게 트랜드가 변해간다는 것을 느낀다. 일흔이 넘은 노부부가 안드로이드스마트폰, 킨들을 만족스럽게 쓰는 시대다. 또 일년, 이년뒤에는 얼마나 변해있을까.

유대인과 한국인의 비슷한 점?

어제 중앙일보의 나탈리포트먼 인터뷰를 트윗으로 소개했다. “유대인과 한국인은 비슷한 점이 많다고 느꼈다”는 포트먼의 이야기가 인상적이었기 때문이다. 지난해말부터 유대인들(정확히는 이스라엘인들)과 긴밀하게 일하고 있는 나도 비슷하게 느끼고 있는 점이다.

●한국 하면 떠올리는 이미지는.

“한국에 한 번도 못 가봤다. 진짜 가보고 싶은데…. 내가 자란 환경엔 유대인과 한국인이 많았다. 내가 다닌 학교의 학생 중 절반이 한국계 미국인이었다. 유대인과 한국인은 비슷한 점이 많다고 느꼈다. 교육, 가정, 그리고 음식조차도 마치 내가 속해 있는 사회 같다고 할까. 내가 개인적으로 한국에 대해 갖고 있는 이미지는 박찬욱 감독의 영화에서 본 것들이다. 한때 LA의 한인타운 근처에도 살았다. 그래서 한국어로 된 노래방·식당 간판도 많이 봤다. 물론 내가 갖고 있는 이미지가 실제 한국 이미지와는 다를 것이다.”-중앙일보 나탈리포트먼인터뷰에서

이후 내 트윗에 대해 “유대인과 한국인이 어떤 점이 비슷한가요”고 질문을 해주신 분들이 계셨다. 공감하지 못하겠다는 분들도 계셨다. 물론 섣부른 일반화는 위험하다. 나로서도 일부 유대인을 접해보고 받은 느낌일수밖에 없는 것이니까. 그래도 생각난 김에 내가 왜 유대인과 한국인이 비슷한 점이 있다고 느끼는지를 짤막하게 정리해봤다.

일에 대한 열정

-일을 밤낮없이 한다. 회사일을 위해 가정을 희생하는 편이다. Work ethic(일에 대한 윤리)가 미국인, 유럽인과는 다르고 오히려 한국인과 비슷하다.

교육열이 대단하다

-내가 아는 친구들은 아직 아이들이 어리다. 하지만 보스턴에서 알게된 교수님들과 벤처기업CEO가 있는데 애들교육시키는 것이 한국인 버금간다. 아버지도 MIT교수고 자기도 MIT출신인 CEO분은 요즘엔 자기옛날 공부한 수준으로는 MIT를 절대로 못들어간다며 아이들에게 엄청 과외활동을 시켜야한다고 내게 이야기했다. 고교다니는 큰 아들은 여름방학에 남미로 조정경기 연수를 간다고 한다.

-얼마전 미국에서 중국엄마교육논란을 불러일으킨 에이미추아 예일대법대교수나 하버드법대 석지영교수의 남편이 모두 같은 대학원의 동료교수이며 유대인인 것도 우연이 아닐듯 싶다.

머리가 좋다

-물론 모두다 그런 것은 아닐 것이다. 그러나 같이 일을 하면서 확실히 느꼈다. 일에 대한 빠른 이해력, 정확한 판단력, 순발력에 많이 감탄했다.

다혈질이고 직선적이다

-궁금한 점이 있으면 돌려서 물어보지 않는다. 툭 까놓고 물어본다. 직설적이다. 그래서 처음에는 같이 일하기 당황스러웠다. 성격도 급하고 강한 편이다. 결정을 빨리해야 직성이 풀린다. 이런 면에서 한국인과 비슷하다.

군대에 간다.(민방위훈련도 간다)

-2년인가 3년인가 모든 남녀가 군대에 다녀오는 징병제다. (물론 예외도 있다. Haredim이라는 종교인들은 군대에 가지 않는다) 예비군까지 소집된다.

좁은 사회다. 다 연결된다.

-이스라엘은 인구 7백만의 작은 나라다. “Everybody knows everybody”라는 말을 자주 한다. 누구든지 한두다리 건너면 다 연결된다고 한다. 한국도 마찬가지 아닌가?

작은 나라다.

-바다와 적국으로 둘러싸인 작은 나라다. 물론 면적면에서는 한국보다 이스라엘이 휠씬 작다.

이런 이유로 이스라엘을 더 자세히 알게 되면서 뭔가 친밀감을 많이 느꼈다. 식사를 하러 같이 갔는데 밥 비슷한 것도 나오고 고추장 비슷한 소스도 나오고 해서 “음식조차 비슷한 면이 있네”하는 느낌까지 받기도 했다. 이스라엘에 있는 동안 매일같이 같이 밥먹어주고 손님대접에 신경을 쓰는 점이나 뭔가 급속히 건설붐이 일어나며 아파트빌딩이 우후죽순으로 올라가는 모습 등에서도 비슷하다는 느낌을 받았다.

물론 다른 면도 많다. 유대교라는 종교에 사실상 종속된 정교일치의 국가라는 점. 세계에서 몰려든 다양한 유대민족으로 구성된 이민국가라는 점. 사방이 적국으로 둘러싸인 작은 나라라는 점 등…

어쨌든 유대인은 전세계에 1천5백만정도가 있는 것으로 알려져 있다. 이스라엘보다 미국(6백여만명)에 더 많은 유대인이 있다. 남한인구 4천8백만명에 비교해도 사실 얼마 안되는 숫자다. 그런데도 그 존재감은 거의 1억인구에 버금간다. 이스라엘이라는 나라와 유대인에 대해서 조금 더 잘 알게 되니 미국과 중동의 미묘한 역학관계가 조금 더 잘 보이는 듯 싶다.

한국과 너무 먼 나라라고 생각하지 말고 이스라엘에 대해 조금 더 관심을 가져보는 것도 좋지 않을까 싶다. (물론 이스라엘인들도 한국인에 대해 무지에 가까울 정도로 모르기는 마찬가지다^^)

Update : 쓰고 나서 가장 중요한 사실 하나가 떠올랐다. 한국인과 유대인(이스라엘인)의 가장 큰 차이중 하나는 영어실력이다. 유대인들은 어찌 그리 영어를 잘하는지! 한국인들이 유대인만큼 영어를 잘한다면 정말 대단할텐데 하는 생각을 여러번 했다.

Update 2: 이 글을 쓰면서 아카데미시상식을 보고 있었는데 예상대로 블랙스완의 나탈리포트먼이 여우주연상을 수상. 축하! 중앙일보기사를 읽기 전에는 그녀가 유대인인지 몰랐다.

Who’s the Boss, You or Your Gadget?(‘스마트’기기의 노예가 된 우리들)

도대체 누가 보스인가? 당신이냐 아니면 당신의 전화나 랩탑인가?(Who’s the Boss, You or Your Gadget?)라는 제목의 NYT기사를 방금 공감하면서 재미있게 읽었다.

소위 일과 가정의 균형, Work-Life Balance에 대해 요즘 스마트폰, 타블렛컴퓨터로 대표되는 테크놀로지가 일에 미치는 영향에 대해서 쓴 기사다. 공감이 되는 대목이 몇개 있었는데….

There’s a palpable sense “that home has invaded work and work has invaded home and the boundary is likely never to be restored,” says Lee Rainie, director of the Pew Research Center’s Internet and American Life Project.(가정생활은 일에 침공당했고, 업무는 또 집안일에 침공당했다. 그리고 그 직장과 가정일의 경계는 다시는 회복되지 못할 것 같다.)

우리는 정말 24/7, 직장이나 가정이나 아니면 통근중에도 항상 연결되어 있다. 미국에서는 이런 현상이 대략 2002~3년부터 블랙베리가 본격적으로 보급되면서 시작됐고 최근 스마트폰+소셜미디어폭격과 함께 일과 개인생활의 경계가 갈수록 허물어지고 있다.

일단 나부터 그렇게 살고 있다. 지금 일요일 새벽 5시에 깨서 아이폰으로 이스라엘에서 온 메일을 보고 답장을 해야겠다는 생각에 잠을 이룰 수가 없어 바로 일어나서 답메일을 썼다. (이스라엘은 일요일이 휴일이 아니다. 물론 상대방이 바로 답장을 기대하는 것은 아니지만 답을 빨리 안하면 근질근질한 성격이다) 회사에 출근해 일하는 중에도 소셜미디어(트위터, 페이스북)을 곁눈질하고 가끔은 참견한다. 다 일과 연결된 것이라고 하지만 좀 찜찜하다. 그렇지만 집에서는 반대의 일이 일어난다. TV를 보다가도, 식사를 하다가도, 아이들과 이야기를 하다가도, 밤 12시에도, 주말에도 아이폰, 아이패드, 맥북랩탑을 들고 일을 하고 업무관련된 메일을 주고 받는 것을 생각하면 어차피 24시간 일주일내내 일하는 셈이다.

아래는 기사에 소개된 Dockers라는 의류브랜드의 중간관리자인 한 35세 여성의 이야기.

Ms. Riley-Grant, who is 35 and director of global consumer marketing for the Dockers brand, has felt the stress of trying to stay constantly connected — not because of pressure from her bosses, she says, but her own fear. “I love my job,” she says. “The decision to plug in or unplug is a personal one. My job is fast-paced and demanding. If I’m not paying attention during the off-hours, things could go south.” (계속 연결되어 있다는 것의 스트레스. 직장상사로부터의 스트레스가 아닌 자기 자신의 부담감, 공포. 연결을 끊는 것은 개인적인 결정이지만 업무시간외에도 일을 돌보지 않으면 뭔가 잘못될 수 있다는 생각에 사로잡힘)

이런 상황을 잘 알기 때문에 가능한한 주말에는 직원들에게 일 관련된 메일을 보내지 않으려고 한다. 급한 일이 아니면 쉬고 있는 사람들을 방해하고 싶지 않기 때문이다. 하지만 아이폰이나 블랙베리를 항시 가지고 다니는 한은 일에 대한 강박관념에서 벗어나기가 힘들다.

On a typical day, she says, she is up early at her home in Darien, Conn., to make sure that both her children get off to school. She catches the 7 a.m. train to Manhattan and immediately pulls out her Internet-connected laptop and BlackBerry. For the next hour, it is as if she is in the office, she says: “When I am commuting, I have not disappeared.”(새벽같이 일어나서 아이들을 학교에 보내고 7시에 맨하탄행 기차를 타자마자 인터넷이 연결된 랩탑과 블랙베리를 꺼낸다. 이후 한시간동안은 그녀는 회사에 있는 것과 같다. “내가 출퇴근하는 동안은 나는 사라지지 않는다.)

내가 아는 야후의 임원은 산타바바라부터 로스앤젤레스까지 한시간이 넘는 거리를 통근하는데 기차로 한다고 한다. 비즈니스석을 타면 바로 랩탑을 꺼내서 전원을 꼽고 인터넷에 연결후 블랙베리와 함께 일을 하면 사무실에 있는 것과 똑같다는 것이다. 커리어에 민감한 많은 미국의 중간관리자이상 직장인들은 사실 이런 삶을 살고 있다. 직장으로부터의 메일에 바로 답을 못하면 자신이 사라져있는 것 같은 생각에 불안해한다.

“That’s the point, in my view, when instead of improving your quality of life, technology is destroying your quality of life. I was waking up tired every day.”-콘페리임원의 말. 테크놀로지가 삶의 질을 향상시키기 보다는 오히려 파괴한다.

Technology has afforded her more freedom, Ms. Dutra says, “but there’s a little bit more slavery as well.”(테크놀로지가 더많은 자유를 누리게 해준다. 하지만 또 어느 정도 우리를 노예로 만들기도 한다.)

내 경우는 새로운 테크놀로지를 항상 즐기는 편이라 별 부담감을 느끼지는 않는다. 하지만 위처럼 항상 스마트폰을 가지고 다니며 응답해야한다는데 부담감을 느끼는 사람도 많이 봤다. 회사에서 지급하기 전에는 절대 자신이 일부러 스마트폰을 구입하지 않겠다는 사람도 봤다.

The good news about technology, he says, is you can be anywhere and still work. The bad news, he says, is that “anywhere you are, you have to work.”Too much connectivity can damage the quality of one’s work, says Robert Sutton, author of “Good Boss, Bad Boss” and a professor at Stanford. Because of devices, he says, “nobody seems to actually pay full attention; everybody is doing a worse job because they are doing more things.”

로버트 서튼교수의 위 코맨트도 의미심장하다. 우리는 멀티태스킹을 하게 되면서 오히려 주의력이 떨어지게 된 것 같다. 더 많은 일을 하면서 생산성이 떨어지고 있다는 얘기.

“We’re in a technology tsunami,” says her coach, Ms. Klaus. “Whether you love it or hate it, ultimately we have to figure out how to survive it and make it work for us.”

맞다. 테크놀로지 홍수시대다. 올해는 태블릿까지 대대적인 폭격이 이뤄질 태세다. 싫든 좋든 이런 새로운 트랜드, 직장문화와 함께 살아가야한다. 아이폰을 필두로 스마트폰이 본격적으로 보급된지 한국도 1년여. 한국도 이런 모습으로 점차 변화해가지 않을까…

Management라는 것은 참 어렵다

주위에 쉽게 할 수 있는 이야기는 아니지만 요즘 스트레스를 많이 받는다. 회사를 경영하는 것 때문이다. 내가 잘하고 있는 것인가. 이렇게 하면 안되는 것 아닌가. 내가 이렇게 게을러서 괜찮은가. 회사직원들이 이런 나를 어떻게 생각할까 등등 걱정이 많다.

다음의 인수후 5년간 계속 적자가 이어지며 힘든 구조조정중인 어려운 상황에서 2009년 현재의 회사에 CEO로 부임했다. 정말 회사가 좋아질지 개인적으로 반신반의상태였다. 회사를 결국 정리해야하는 것 아닌가 하는 생각도 했다. 하지만 자세히 들여다보니 상황이 그리 나쁘지만은 않았다. 희망은 있었다. 그리고 끈기있게 이끌어간 결과 흑자반전에 성공했다.

2010년초부터 회사실적이 안정된 흑자기조로 반전되는 가운데 의외의 바이어가 나타났다. 그리고 3월부터 매각을 이야기하기 시작했다. (솔직히 이제 겨우 본 궤도에 올랐는데 회사를 팔아야한다는 것이 그리 즐거운 일은 아니었다) 그리고 봄부터 가을까지 Due Diligence(회사실사작업)하느라 정말로 힘든 나날을 보냈다.

흔히 인수합병딜이 언론에서 발표되는 것을 보면 쉽게 뚝딱 이뤄지는 것 같은데 실제로 겪어보니 그게 전혀 아니었다. 지겹도록 이어지는 자료요청, 밤낮으로 이뤄지는 컨퍼런스콜, 흔들리는 핵심직원들, 상대방의 의중을 놓고 벌어지는 끊임없는 줄다리기… 특히 한국회사끼리 인수합병도 아니고 “서울의 한국회사가 보스턴의 미국회사를 하이드라밧의 인도회사에 매각”하는 것이니 얼마나 복잡했던지… 더구나 그 인도회사의 인수합병담당임원과 프로젝트리더는 콜로라도 덴버에 있고, 우리쪽 변호사님은 뉴욕에 계셔 복잡성을 더욱 더했다. 서울-보스턴-덴버-뉴욕을 연결한 컨퍼런스콜이 백번도 넘게 이어졌다.(물론 내가 모두 참여한 것은 아니다. 이 콜에는 가끔 인도도 끼여들었다) 알아듣기도 힘든 법률용어로 싸우는 변호사들의 공방을 듣고 있는 것이 얼마나 어려웠던지…(그것도 영어로!) 그러면서 회사는 회사일대로 챙겨야한다. 정말 버거웠다. 그런 어려운 상황에도 불구하고 지난해 예상을 뛰어넘는 좋은 실적이 나온 것은 운도 따랐지만 무엇보다 다 직원들의 덕이다.

인도회사는 얼마나 깐깐한지 도대체 적당히 넘어가는 법이 없었다. 그 결과 항상 이잡듯이 뒤져서 옛날 자료를 찾아내 제공해야했다. 우리 키멤버들과 다음쪽 멤버, 변호사님들이 참 고생 많이 했다. 주위에는 절대 비밀로 하고 회사 핵심멤버들과 같이 준비를 하는 것도 정말 쉽지 않은 일이 었다. 인수뒤 불확실한 미래에 대해 동요하는 핵심멤버들을 격려하고 힘을 복돋우는 것이 정말 어려웠다. 직원들에게는 아무 일 없는 것처럼 회사의 장기 비전을 얘기하고 시치미를 떼는 것도 보통 일이 아니었다. 이제 다음주면 딜이 되고 끝날 것이라는 희망을 5월부터 해서 결국 발표한 것은 8월. 그 이후에도 세부사항을 합의하고 진짜 딜을 마무리(Close)하는 것은 거의 연말이 다 되서였다. 하나 해결하면 또 예상치 못한 일이 생겼다. 최종 책임을 지는 사장으로서 “진짜 이 딜이 될 수 있을까” 매주 반신반의했다. 어쨌든 결국 좋은 결과를 낸데 대해 기쁘다. 하지만 다시 겪고 싶지는 않은 일이다. (정말 많이 배웠다. 후회도 많다. 다시하면 이렇게 안했을텐데 생각되는 일의 연속이다.)

딜을 완료하고 한숨 돌리고 나니 새로운 도전이 또 찾아왔다. 우리 회사를 인수한 것은 인도회사지만 실제 같이 일하게 된 것은 이스라엘회사(인도회사의 자회사)였다. 유태인과 이스라엘에 대해서 무지하던 내가 그들과 같이 일하면서 또 새로운 문화충격을 경험하기 시작했다. 엄청 공격적이고, 똑똑하고, 국제적 감각이 있는 이스라엘인들과 일하는 것은 새로운 경험이었다. 많이 배웠다. 하지만 또 다른 부담감이 쏟아졌다. 이 회사를 파악하고 올바른 방향으로 이끌기 위해 그들은 많은 것을 알기 원했다. 그리고 항상 최종적인 의견은 내게 물었다. 지극히 당연한 일이지만 그렇기 때문에 또 나는 준비가 되어 있어야 했고 그들과 또다른 신뢰관계를 쌓아야했다. 이제는 지속적인 커뮤니케이션을 통해 서로 많은 것을 이해하게 됐다. 신뢰를 쌓게 됐다. (개인적으로 이스라엘사람들에게 많이 감탄하고 있다.)

이런 과정들을 거치다보니 나도 모르게 회사에 소홀히 하게 된 것 같다. 다른 무엇보다 사람에 소홀히 했다. 50여명 규모의 회사에서는 사장의 존재감이 중요하다고 생각한다. 그래서 2009년초 직원들과 가까이 있기 위해 개인사무실을 비워두고 직원들과 함께 있는 한구석 셀로 이동해서 지냈다. 지나다니면서 더 자주 얼굴을 보다보면 이야기도 한번이라도 더 하게 되고 밥이라도 한번 더 먹게 된다. 그러다보면 서로를 알게 되고 신뢰관계가 쌓일 수 있다.

그러다가 회사의 자리 재배치와 매니저들의 권유로 몇달전부터 반대쪽 구석 코너오피스로 옮겼다. 그런데 Out of sight, Out of mind라고 떨어져 있다보니 뭔가 불편하다. 어색하다. 역시 얼굴을 자주 봐야한다. 뭔가 사람들과의 연결고리가 끊어진 느낌이다. 다시 핑계를 대고 돌아갈 생각을 하고 있다.

어쨌든 직원평가시즌을 맞아 평가서를 읽으면서 요즘 나태해진 내 자신을 생각한다. 나에 대한 평가가 제일 가혹해야한다는 생각이 든다. 시간을 효율적으로 활용못하고 100% 회사일에 몰입하기 보다는 다른 일에 너무 시간을 빼앗기는 것 아닐까. 트윗을 너무하는 것 아닌가. 회사직원들에게 미안하다. 지난주는 특히 사람문제 때문에 하루종일 고민하고 많은 시간을 보내면서 “진짜 회사의 전략과 비전을 고민해야할때에 내가 뭐하고 있나”하는 생각을 했다. 참 능력이 부족한 사람이라는 자괴감이 들어서다. 나도 언론에 등장해 웅대한 전략과 비전을 이야기하는 멋진 CEO가 부럽고 되고 싶은데 현실은 전혀 그렇지 않다.

이런 부질없는 생각을 하다가 틈틈히 읽는 Management가이드에 무척 위안이 되는 구절을 발견했다. “아, 나만 그런게 아니구나.”

At the end of the day, management is about people. And the fact that you spend most of your time dealing with people problems simply means you are doing your job.