Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

Run by ideas, not hierarchy

흔히들 잡스를 신경질적으로 디테일에 집착하는 마이크로매니저, 부하를 괴롭히는 폭군으로 묘사하는 하는 경우가 많다. 얼마전 소개했던 구글 빅 곤도투라의 잡스와의 일화에서도 “일요일날까지도 부하를 괴롭히는 최악의 보스”라는 반응을 보이는 분들이 많았다.

하지만 내가 궁금하게 생각했던 것은 도저히 그런 식으로 회사를 경영해서는 애플같은 회사를 키워낼 방법이 없다는 점이다. 더구나 애플이 맥, 아이팟, 아이폰, 아이패드 같은 인류의 라이프스타일을 바꾸는 위대한 제품을 만들어낸 세계최대 가치의 회사라는 점을 생각하면 더더욱 그렇다. 그런 편집광적인 리더가 이끄는 회사는 단기적인 성공을 거둘지는 모르지만 결국 인재들이 떠나가며 오래지 않아 붕괴하기 마련이다.

스티브 잡스가 아무리 인류가 낳은 천재라고 해도 그도 결국 한명의 인간일 뿐이다. 4만명 직원이 있는 회사를 독불장군이자 마이크로매니저 혼자서 이끌어간다는 것은 불가능하다. 혹시 토목공사만 하는 건설회사라면 또 모르겠는데 애플은 창의력이 핵심역량인 IT회사다.

그렇지만 가끔씩 흘러나오는 스티브 잡스의 디테일에 대한 병적인 집착 관련한 에피소드는 그의 리더쉽에 대한 오해를 더욱 깊게 할 뿐이었다. 애플의 임원들과 직원들은 모두 스티브 잡스의 말 한마디에 벌벌 떠는 꼭두각시들일까? 분명히 그의 리더쉽에는 뭔가가 있다. 그렇다면 그는 도대체 평소에 회사를 어떻게 이끌어갈까? 그런 궁금증이 떨어지지 않았다.

그런데 그런 궁금증에 대한 어느 정도의 답을 얻은 것이 지난해의 D8컨퍼런스다. WSJ의 베테랑기자 월트 모스버그와 카라 스위셔도 평소에 잡스가 애플에서 구체적으로 무엇을 하며 보내는지 의문이었던 것 같다. 이 대담에서 그들은 아주 작심을 하고 직설적으로 물어본다. 그리고 잡스의 답변을 들어보면서 느끼는 바가 많았다.

이 대화에서 그의 리더쉽의 일단을 엿볼 수 있기에 한번 옮겨봤다.(위 동영상 처음부분부터 3분40초부분까지의 이야기다. 아래 스크립트에서는 생략하고 어설프게 번역한 부분이 많기에 꼭 직접 동영상을 보기를 추천한다.)

—————————————————————————————————————————————-

Kara: “What do you do all day?”(당신은 하루종일 무엇을 하면서 보냅니까?)

Jobs: “I have one of the best jobs in the world. I get to hang out with some of the most talented, committed people around and together we get to play in this sandbox and build these cool products….(나는 세상에서 가장 좋은 직업을 가지고 있습니다. 나는 가장 재능이 넘치며 열정이 있는 사람들과 함께 시간을 보내면서 이런 저런 실험을 합니다. 그리고 멋진 제품을 만들고 있습니다.)

Mossberg : What is your personal role? (개인적으로 애플에서 맡고 있는 롤이 무엇인가요. 사람들이 많이 궁금해합니다. 정말 구체적으로 무엇을 하면서 시간을 보내나요?)

Jobs : Apple is an incredibly collaborative company. You know how many committees we have at Apple? Zero. We’re organized like a start-up. We’re the biggest start-up on the planet. And we all meet 3 hours once a week to discuss our business, everything we do…and there’s tremendous teamwork at the top and that filters down throughout the company.(애플은 놀라울 정도로 협업이 잘 되는 회사입니다. 애플에 위원회가 몇개있는지 아나요? 제로입니다. 하나도 없습니다. 우리는 마치 스타트업처럼 조직되어 있습니다. 우리는 지구상에서 가장 큰 스타트업입니다. 우리는 일주일에 한번 3시간씩 만나서 우리가 하는 모든 일에 대해서 토의합니다. 그리고 우리 임원진은 대단한 팀웍을 가지고 있고 그 팀웍이 회사전체로 퍼져나가고 있습니다.) And teamwork is dependent on trusting the other folks with come through their part without watching them all time. That’s what we do really well.(팀웍은 각 분야를 맡고 있는 친구들을 감시하지 않고 잘 할 것이라고 믿고 맡기는 ‘신뢰’에 바탕을 두고 있습니다. 그것이 우리가 정말 잘하는 것입니다.)

Jobs: What I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. (내가 하루종일 하는 일은 팀원들과 만나서 새로운 아이디어를 궁리해내거나 신제품을 만드는데 있어 문제를 해결하거나, 새로운 마케팅프로그램을 만드는 것등입니다.)

Mossberg: And are people willing to tell you you’re wrong? (그럼 직원들이 (잡스가 틀렸을때) 당신이 틀렸다고 기꺼이 발언을 하는지요?)

Jobs: (laughs) Yeah. (황당하다는 표정을 지으며 “그럼요.”)

Mossberg: I mean, other than snarky journalists, I mean people that work for… (내 말은, 짜증나는 기자들이 아닌, 당신을 위해서 일하는 사람, 직원들이 그렇게 이야기할 수 있느냐는 것이죠.)

Jobs: Oh, yeah, no we have wonderful arguments. (아, 물론이죠. 우리는 항상 멋진 논쟁을 벌입니다.)

Mossberg: And do you win them all? (그럼 당신이 항상 모든 논쟁을 이기겠지요?)

Jobs: Oh no I wish I did. No, you see you can’t. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to, you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win, otherwise good people don’t stay. (아닙니다. 내가 모든 논쟁을 다 이겼으면 좋겠지요. 하지만 그럴수 없다는 것을 아셔야 합니다. 만약 뛰어난 사람들을 채용하고 그들이 당신을 위해서 계속 일하게 하고 싶다면 그들이 많은 결정을 직접 내릴 수 있도록 해야 합니다. 그리고 그런 결정은 회사의 계급에 따라 이뤄져서는 안되며 아이디어에 따라 이뤄져야 합니다. 최고의 아이디어가 항상 논쟁에서 이겨야 합니다. 그렇지 않으면 훌륭한 사람들은 회사를 결국 떠나게 됩니다.)

Mossberg: But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. (하지만 잡스 당신은 단순히 회의를 진행하는 사람이 되서는 안되는 것 아닌가요? 자신의 아이디어로 기여하고 있는 것 아니었습니까?

Jobs: I contribute ideas, sure. Why would I be there if I didn’t? (물론 나도 내 아이디어를 내놓습니다. 그렇지 않다면 내가 그 자리에 있을 이유가 무엇이겠습니까?)

—————————————————————————————————————————————–

간단히 요약하면 잡스의 리더쉽은 “Trust에 기반한 Teamwork”, “아이디어존중(You have to be run by ideas, not hierarchy)” 그리고 이런 권한이양(Empowerment)의 리더쉽을 통해 인재들을 끌어안는다는데 있는 것이 아닌가 싶다. 물론 어떤 훌륭한 인재도 압도하는 그의 비전과 통찰력이 있었기에 가능한 일이겠지만.

그의 별명중 하나는 “Talent Magnet”이라고 한다. 물론 그의 이런 리더쉽이 젊은 시절부터 자연적으로 갖춰진 것은 아닐터이고 오랜 시간동안 시련을 겪으면서 깨달은 것으로 보인다. (스티브잡스가 황야에서 배운 것. 참고)

빅 곤도투라의 스티브 잡스와의 일화

스티브 잡스의 애플의 CEO사임소식에 그야말로 미국이 난리다. 동부시간으로 어제 오후 늦게 발표된 그의 사임소식후 블룸버그는 2시간 넘게 특집방송을 내보내고 거의 모든 뉴스사이트가 1면톱으로 이 뉴스를 다뤘다.

읽어보면 역시 권위지답게 뉴욕타임즈와 월스트리트저널의 기사들이 돋보인다. 그냥 여기저기 퍼져있는 내용을 짜깁기 해서 내보내는 것이 아니라 스티브 잡스에 대해서 새로운 앵글에서 조명한 기사를 소개한다. Steve Jobs’s Patents라는 스티브잡스가 이름을 올린 313개의 애플특허를 소개한 NYT의 인터렉티브기사가 대표적인 예이다.

미국최고의 테크칼럼니스트로 이름을 날리고 있는 WSJ의 월트 모스버그와 NYT의 데이빗 포그는 각각 잡스의 공적을 돌아보는 글을 썼다.

링크: Jobs’s Legacy: Changing How We Live -Walt Mossberg Steve Jobs Reshaped Industries -David Pogue

블룸버그TV와 인터뷰를 가진 애플 공동창업자 스티브 워즈니악은 “잡스의 가장 큰 공적이 무엇이라고 생각하느냐”는 질문에 “Getting technology out of the picture”라고 답했다. 즉, 테크기기에서 테크놀로지를 사라지게 했다는 것이다. 항상 스티브잡스가 이야기하는 “It just works”라는 말과 일맥상통한다. 이것이 스티브 잡스의 가장 위대한 점이라고 생각한다.

한국에서 어떤 CEO가 퇴임할때 이 정도의 관심과 사랑을 받을 수 있을지 한번 생각해봤다. 몇몇 재벌회장을 생각해봤지만 잡스에 비하면 어림도 없을 것 같다.

어쨌든 잡스에 대한 글중 지금은 그의 가장 강력한 경쟁자가 된 구글의 모바일부문을 이끌었고 지금은 소셜네트워크부문을 이끌고 있는 빅 곤도투라(Vic Gundotra)의 잡스와의 일화소개(구글플러스)가 가장 인상깊게 다가왔다. 다음은 그 간략한 발췌소개.

2008년 1월6일 일요일 가족과 함께 종교행사에 참여중인 빅에게 “Caller ID unknown”으로 전화가 왔다. 그는 받지 않았다. 행사가 끝나고 보니 “집으로 전화를 달라”고 스티브잡스에게 온 보이스메일이 남겨져 있었다. 바로 콜백했다.

빅은 “예배를 보던 중이며 발신자불명으로 전화가 오길래 당신의 전화를 받지못했다”고 사과했다. 그러자 잡스는 “Vic, unless the Caller ID said ‘GOD’, you should never pick up during services”라고 답했다.

당시 구글의 모바일앱을 총괄했던 빅은 잡스와 정기미팅을 갖고 있긴 했지만 도대체 무슨 일이길래 일요일에 전화를 했을까 싶었다. 천하의 스티브 잡스가 아닌가.

다음은 스티브잡스가 당시 빅에게 한 말이다.

“So Vic, we have an urgent issue, one that I need addressed right away. I’ve already assigned someone from my team to help you, and I hope you can fix this tomorrow” said Steve.

“I’ve been looking at the Google logo on the iPhone and I’m not happy with the icon. The second O in Google doesn’t have the right yellow gradient. It’s just wrong and I’m going to have Greg fix it tomorrow. Is that okay with you?”

즉, 아이폰에 있는 구글로고에서 ‘Google’의 두번째 O가 노란색 그라디언트가 맞지 않다고 바로 고쳤으면 한다고 연락한 것이다.

빅이 거절할 이유가 없다. 그러자 몇분후 잡스는 “Icon Ambulance”라는 제목의 메일을 보내서 애플 휴먼인터페이스팀의 그레그 크리스티와 작업해서 바로 수정하도록 지시했다.

빅은 이후 리더쉽, 열정, 디테일에 대한 주의력을 생각할 때마다 당시 잡스와의 이 일화를 떠올린다고 한다. CEO는 디테일에 주의를 기울여야한다고. 단지 아주 작은 노란색 그림자에도. 그것도 일요일에도.

Since I was 11 years old and fell in love with an Apple II, I have dozens of stories to tell about Apple products. They have been a part of my life for decades. Even when I worked for 15 years for Bill Gates at Microsoft, I had a huge admiration for Steve and what Apple had produced.

But in the end, when I think about leadership, passion and attention to detail, I think back to the call I received from Steve Jobs on a Sunday morning in January. It was a lesson I’ll never forget. CEOs should care about details. Even shades of yellow. On a Sunday.

난 솔직히 스티브 잡스의 발끝에도 못 쫓아가는 사람이라는 것을 이 글을 읽고 다시 절감했다.

“왜 소프트웨어가 세상을 먹어치우고 있는가”

Why Software Is Eating The World by MARC ANDREESSEN “왜 소프트웨어가 세상을 먹어치우고 있는가”(WSJ)

최초의 인터넷웹브라우저인 모자이크를 만들고 넷스케이프를 공동창업했던 마크 앤드리슨의 통찰력 넘치는 WSJ기고 칼럼이다.

IT업계는 물론 SW의 중요성을 이해하고 싶으신 분들에게 정독을 권하고 싶은 글이다. 대학을 졸업한지 얼마되지 않은 90년대중반 넷스케이프를 창업한 당시 파릇파릇한 20대초반이던 그는 이후 Loudcloud라는 스타트업을 창업해서 실패와 성공의 우여곡절을 겪고, 이후 VC로 변신, Facebook, Groupon, Skype, Twitter, Zynga, Foursquare 등에 투자하고 있다. 이제는 유능한 VC, 존경받는 실리콘밸리의 Guru중 한명으로 변신해있다. 그는 페이스북, eBay, HP의 이사회멤버이기도 하다. (나는 기자시절 한국을 방문한 그를 96년 단독인터뷰했던 일이 있다. 그때는 진짜 어리버리한 대학생같은 이미지를 받았는데 지금은 정말 거물중의 거물로 성장했다.)

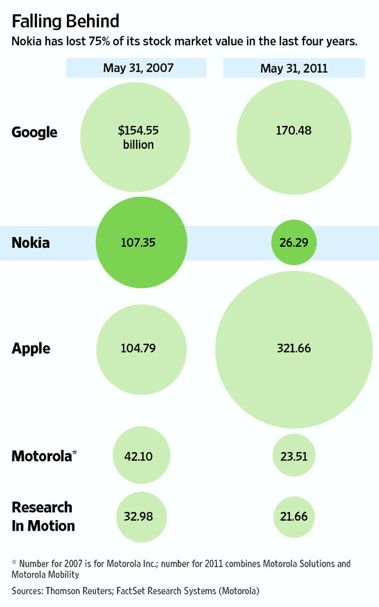

이 글에서 그는 HP가 PC사업을 포기하고, 구글이 모토롤라를 인수하는 거대한 변화속에서 “소프트웨어기업이 세상을 지배하는 트랜드“가 본격적으로 시작된다는 것을 설득력있게 설명한다. 그는 그 증거로 보더스를 사라지게한 아마존, 블록버스터를 KO패시킨 넷플릭스의 예를 들며 이런 회사들이 모두 소프트웨어기업이며, 음악에서는 아이튠스, 판도라, 심지어는 애니메이션의 픽사까지 이제는 소프트웨어기업들이 업계를 지배하기 시작한다고 강조한다. 그는 특히 분야를 가리지 않고 모든 기업들이 이런 소프트웨어혁명이 오고 있다는 것을 깨달아야 한다고 강조한다. 심지어는 MS와 오라클같은 기존 소프트웨어기업들까지 세일즈포스닷컴이나 안드로이드 같은 새로운 소프트웨어의 물결에 위협을 받을 정도니말이다.

Companies in every industry need to assume that a software revolution is coming. This includes even industries that are software-based today. Great incumbent software companies like Oracle and Microsoft are increasingly threatened with irrelevance by new software offerings like Salesforce.com and Android (especially in a world where Google owns a major handset maker).

그는 특히 앞으로 10년동안 기존 업계의 강자와 소프트웨어로 무장한 반란군의 대결이 엄청나게 벌어질 것이라고 내다본다.

“Over the next 10 years, the battles between incumbents and software-powered insurgents will be epic.”

특히 그의 글 마지막 부분이 의미심장하다. 이런 소프트웨어신흥기업들의 밸류에이션에 대해 불평할 시간에 이런 새로운 기업이 무엇을 하고 있으며, 앞으로 자신의 비즈니스에 어떤 충격을 가져올 것인가, 앞으로 어떻게 이런 혁신적인 SW기업의 수를 늘릴 수 있을것인가를 이해하기 위해서 노력하라는 것이다. 이것은 엄청난 기회가 열리는 것이며 자신은 그런 혁신 SW기업에 투자하겠다고 했다.

“Instead of constantly questioning their valuations, let’s seek to understand how the new generation of technology companies are doing what they do, what the broader consequences are for businesses and the economy and what we can collectively do to expand the number of innovative new software companies created in the U.S. and around the world.That’s the big opportunity. I know where I’m putting my money.”

노키아의 몰락이 핀란드의 이익이 되다

노키아의 몰락이 핀란드경제에 심대한 타격을 주고 있다는 기사는 요즘 심심치 않게 보인다. 6월 3일 WSJ에 실린 Nokia’s Pain Becomes Finland’s(노키아의 고통이 핀란드의 고통이 되고 있다)는 기사가 대표적이다.

나라전체경제가 너무 한 기업에 의존되어 지나치게 있다보니 생기는 문제다. 한때 나라전체 기업세금의 20%를 내던 기업이 “추락하는 새는 날개가 없다”는 말이 들어맞을 정도로 급속히 몰락하고 있고 회생가능성도 불투명하기 때문이다.

그런데 오늘 또 WSJ에서 흥미로운 기사를 접했다. “노키아의 몰락이 핀란드의 이익이 되다(Nokia’s Losses Become Finland’s gains)”라는 제목의 기사다. 기사가 재미있고 우리에게 시사하는 바도 있는 것 같아서 몇군데 인상적인 부분을 인용해본다.

노키아와 함께 20년동안 양성된 세계수준의 모바일엔지니어들이 노키아의 몰락과 함께 스타트업생태계로 쏟아져 나오고 있고 이런 트랜드가 새로운 벤처붐을 불러일으키고 있다는 것이다.

The steady growth and domination of Nokia, and the surrounding ecosystem, during the last 20 years has created a large pool of world class mobile technology skills in Finland. Now, when the smartphone market is skyrocketing [and] Nokia is suddenly stumbling and forced to cut down substantially the multibillion R&D efforts…[it releases] some of the best resources to the start-up market.”

그리고 핀란드의 벤처생태계에 중요한 컬처의 변화가 일어나고 있다고 한다. 즉, 기꺼이 위험을 감수하고 창업자가 되려고 한다는 것이다. 또 앵그리버드로 유명한 로비오가 롤모델역할을 하면서 이런 창업트랜드를 가속화하고 있다. 그리고 적은 수지만 이미 성공한 창업가들이 다시 새로운 벤처기업을 만들고 투자에 나서면서 이런 변화를 가속화하고 있다는 것이다.

“Finns are nowadays more willing to take risks and become entrepreneurs,” he said. “Second, the recent success of startups like Rovio that serve as role models for would-be entrepreneurs boost this trend. Third, Finland now has a small but growing amount of serial entrepreneurs who are either forming new startups or investing in other startups and helping them progress faster. All of this has lead to there being more and better ideas for entrepreneurs to invest in.”

아래 이야기가 또 인상적이다. “창업이 드디어는 대기업에서 일하는 것의 좋은 대안으로 자리잡기 시작했다.”는 것이다.

Tommi Laitinen, Flowd’s senior vice president, said he also thought that there had been a shift in attitudes. “Entrepreneurship is finally accepted as a good alternative to working in a big corporation.”

겨우 인구 5백만의 핀란드는 세계가 알아주는 교육선진국이다. 그만큼 훌륭한 인재도 많을 것이다. “혹독한 기후와 천연자원의 부족이 하이테크에 집중하도록 했다”는 한 벤처기업 CTO의 이야기도 눈에 들어온다. 20명의 직원중 8명이 박사학위소지자라고 한다.

All agreed that the high level of education was important. Harri Valpola, CTO of recycling technology developer Zen Robotics said that eight of the company’s 20 employees had PhDs. He added: “Maybe also the harsh climate and lack of natural resources has something to do with our focus on high tech.”

웬지 모르게 이 기사를 읽으면서 한 10년후에는 핀란드가 이스라엘같은 ‘창업국가’가 되어 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 적국으로 둘러싸인 7백만의 인구를 가진 소국 이스라엘도 10여년전 ICQ 같은 회사의 성공적인 매각이 계기가 되어 벤처생태계가 꽃피는 창업국가로 변신하게 되었다.

노키아의 몰락이 핀란드에 ‘전화위복’이 될 수 있다는 생각을 하니 좀 아이러니하다. 하지만 정말 그렇게 됐으면 한다. 핀란드의 정부와 언론도 이런 새로운 움직임을 ‘희망’으로 받아들이고 벤처생태계를 적극적으로 지원하는지도 궁금하다.

LeWeb에서 앵그리버드를 만든 핀란드의 벤처기업 로비오(Rovio)의 CEO가 가진 Q&A대담 동영상.

뽀로로 유감

14일 “뽀로로 1조 원에 팔라”‥”안 돼, 꿈도 꾸지마”라는 MBC뉴스기사제목을 인터넷에서 접하고 깜짝 놀랐다.

한국을 떠난지 2년반. 한국에 있을 때 아이들이 좋아했던 뽀로로였고 이 캐릭터가 세계적으로 더 인기를 끌었으면 하는 생각을 했던 적이 있다. 미국에서는 전혀 볼 수 없기에 거의 잊고 지냈었는데 그런데 그새 1조원가치의 캐릭터로 성장했단말인가? 그런데 기사를 읽어보고 또 놀랐다.

아이들의 대통령, 뽀통령이라고 불리는 뽀로로.

그 인기는 이제 뉴스거리도 아닌데요.

최근에 다국적제작사가 인수 가격으로 무려 1조 원을 제시했다고 하는데요.

우리 업체가 다행히 팔지 않겠다고 밝혔습니다.

‘다행히’라니? 이해가 가지 않았다. 1조라면 당연히 팔아야하는 것 아닌가? 팔고 그 자금으로 뽀로로 같은 애니메이션을 몇개 더 만들어서 더 큰 성공을 이룰 수 있는 것 아닌가? 그리고 단순히 팩트를 전하는 뉴스에서 왜 기자가 “다행히”라는 자신의 의견을 집어넣지? 기사를 계속 읽어봤다.

인기는 몇 년 전부터

세계 시장으로 확산됐습니다.

현재 110개국에 수출되고 있는데,

프랑스에선 동시간대 시청 점유율

57%라는 압도적인 인기를 누렸고,

아랍권의 대표 채널 알자지라에도

방송됐습니다.

뽀로로의 브랜드 가치는

일본의 키티나 디즈니의 곰돌이 푸와

맞먹는 것으로 평가받고 있습니다.

프랑스에서 동시간대 시청점유율 57%를 올렸다고? 그거 보통 일이 아닌데 어떻게 그게 가능하지? 어린이들이 보는 시간에 방영했다고 해도 쉽지 않을 것 같은데… 두달전에 프랑스 파리에 다녀왔을때 뽀로로를 본 기억이 없는데 그렇게 프랑스에서 대히트였던가? 키티나 곰돌이 푸와 브랜드가치가 맞먹는다고 누가 평가했다는거지?

급기야 얼마 전

세계 최대 애니메이션 제작사 관계자가

간접적으로 인수 제안을 해왔습니다.

“1조 원에 파는 건 어떠냐”는

조심스런 타진이었습니다.

제작사 측은

그럴 생각이 없다고 밝혔습니다.“불모지에서 오랜만에 빛을 본

토종 캐릭터인데,

국적이 바뀌면 안 된다고 생각합니다.”

국산 캐릭터 가운데

다국적 제작사에게 인수 제안을 받은 건

처음 있는 일.

뽀로로 열풍이

우리나라 캐릭터 산업에

활기를 불어넣고 있습니다.

세계최대 애니메이션제작사라면 월트디즈니밖에 없는데? 애니메이션캐릭터에 국적이 어디있나? 아니 프랑스에서 인기가 있다는데 프랑스아이들이 “뽀로로는 한국캐릭터라서 좋다”고 생각하고 볼까. 대부분 알지도 못하고 볼텐데 그게 무슨 상관이람.

나는 의심이 많은 것이 병인가. 지상파방송에서 그렇다는데 그냥 믿어야지 왜 의심할까. 그런데 그렇게 안됐다. 일단 트윗을 날렸다.

그런데 또 놀란 것은 이 트윗에 대해 “잘한 결정이다”, “애국자다”라고 오히려 1조원제안을 차버렸다는 결정에 동의하시는 분들의 반응이 많았다. 뽀로로가 우리 한국의 자식인데 외국으로 보낼 수 있느냐며 굉장히 애국적인 견지에서 생각하시는 분들이 많아 놀란 것이다.

그리고 조금 있으니까 예상대로 “뽀로로, 디즈니社 1조원 제안 걷어찼다“(아시아경제)라는 기사가 나왔다. 또 생각해봤다. 디즈니가 뽀로로를 인수하겠다고 나선 것은 솔직히 상당히 의외였다. 내 기억에 디즈니가 지난 10년간 인수한 애니메이션이나 캐릭터 관련회사는 픽사(2006년 약 8조규모), 마블엔터테인먼트(2009년 약 4조5천억규모)정도였다. 아이언맨, 스파이더맨 등 수많은 수퍼히어로캐릭터를 보유한 마블의 2009년 매출이 아마 6천~7천억, 이익규모가 2천억이 넘는 규모였으니 뽀로로도 아마 적어도 2천억규모의 매출에 몇백억흑자가 나는 수준인가 싶었다. 그 정도 매출-이익규모에 높은 성장성이 있다면 1조규모의 인수제안을 차버렸다는 것이 이해가 갈 것 같았다.

그래서 뽀로로회사의 매출과 이익이 얼마인지 찾아봤다. 그런데 좀 이상했던 것이 기사에 오콘과 아이코닉스라는 회사 2개가 소개되어 있었다. 알고 보니 오콘이 애니메이션제작사고 아이코닉스가 마케팅담당회사라고 한다. 그렇다면 뽀로로캐릭터는 누구 소유인지 궁금했다. 디즈니는 둘중에 어느 회사를 인수하려고 했던 것인지? 일단 전자공시시스템 Dart에서 오콘과 아이코닉스를 검색해서 2010년 감사보고서를 열어봤다.

일단 오콘은 2010년 매출액이 52억, 영업이익이 2억이었다. 그리고 2010년 기말 현금잔액이 6천만원이었다.

아이코닉스는 2010년 매출액이 266억, 영업이익이 43억수준이었다. 단위를 잘못 본 것이 아닌지 다시 확인했다.

두 회사를 합쳐도 318억매출에 영업이익 45억수준이다. 보통 이런 경우 성장성있는 기업에 가치를 잘 쳐줘서 영업이익의 10배를 쳐준다고 해도 5백억수준이다. 설사 100배를 해준다고 해도 5천억이다. 1조가치라면 영업이익의 2백배가 넘는 가치를 쳐주는 셈인데…. 아무리 생각해도 unlikely….

미국에 와서 저 두 회사를 합친 정도의 매출에 휠씬 더 큰 영업이익을 올리는 회사를 경영하고 있는 내 입장에서 만약 누가 우리 회사를 1조에 사겠다고 하는데 거절했다고 하면 모회사나 투자자들의 거센 항의를 받을 듯 싶다. 작년에 우리 회사를 거의 6개월에 걸친 협상끝에 인도에 판 내 경험으로 볼때도 더욱 그렇다. 그렇게 간단한 일이 아니다.

그래서 내가 내린 결론은 “디즈니가 제안했을리가 없다. 의향은 있었을지 그건 모르나 아마 거간꾼(브로커나 에이전트라고 한다)이 만나서 이야기한 것이 와전됐을 것이다”라는 것이었다.

충분히 그럴 수 있다. 그런 식으로 M&A설이 항상 보도되는 법이니까.

그런데 내가 이해할 수 없었던 것은 언론의 보도태도였다. 아무 곳도 오콘과 아이코닉스의 매출액을 분석하고 두 회사와 디즈니에 직접 확인해서 냉정하게 기사를 작성하는 곳이 없었다. 모두다 서로 비슷한 기사를 양산했다. 도대체 근거를 알 수 없는 프랑스에서 57%의 시청율을 올렸고, 경제적 효과는 5조7000억 원, 브랜드 가치는 8000억 원, 부가가치 유발효과는 8700억 원, 취업 유발효과는 4만3000여 명라는 수치가 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 심지어는 오콘의 매출액이 5천억이라느니 올해 8천억이라느니 하는 기사까지 나왔다.

또 “`뽀로로`에 굴욕당한 디즈니”, “뽀로로에 차인 디즈니, 자존심 상했나?” 같은 자극적인 기사제목들도 나왔다. 뽀로로의 몸값은 1조원대로 치솟았고 일약 국민적 자존심을 지킨 상징이 됐다.

예상했던대로 디즈니공식입장이 다음날 나왔다.

15일 월트 디즈니사 컴패니 아태지역 부사장 알라나 홀 스미스(Alannah Hall-Smith)는 홍보 대행사를 통해 “뽀로로는 국내외의 많은 사람들에게 사랑을 받고 있는 유명한 캐릭터이며, 디즈니 또한 뽀로로의 팬이지만 명확히 할 사실은 디즈니사에서는 뽀로로 캐릭터의 인수를 제안한 사실이 없다”고 밝혔다.

디즈니로서는 좀 억울했겠지만 나름 점잖게 보도자료를 냈다.

그러자 결국 오콘측의 보도자료가 나왔다.

오콘 측은 15일 오후 5시 30분께 보도자료를 통해 “디즈니를 만난 것은 사실”이라며 “하지만 인수 금액 부분은 디즈니사 이야기가 아닌 다른 회사의 에이전트로 부터 들은 내용을 강연 중 뭉뚱그려 에피소드로 전달한 것이 와전된 것”이라고 밝혔다.

이어 “강연 자리에서 콘텐츠의 가치를 강조하는 과정에서 ‘fact’가 잘못 전달된 것”이라고 덧붙였다.

그러나 오콘은 뽀로로 매각 제의를 꾸준히 받아왔다고 전했다. 오콘은 “그간 국내외의 여러 업체로부터 인수 제의가 있었던 것이 사실”이라며 “그 중 한 에이전트로 부터 1조원 금액 정도로 진행을 해보자는 의견을 받았다”고 밝혔다.(마이데일리)

허탈했다. 내 예상이 그대로 들어맞아서.

미국처럼 M&A시장이 활발한 곳에서는 매각, 인수관련해서 정말 연락이 자주 온다. 회사가 조금만 잘되는 것 같으면 연락해서 사고 싶다고 입질을 하는가 하면 좋은 매물이 나왔다고 사라고 연락이 오기도 한다. 한번은 누구 소개로 뉴욕의 인베스트먼트뱅커라고 연락이 와서 전화로 이야기를 했는데 꽤 알려진 큰 회사가 우리한테 관심이 있다고 한다. 그래서 밑져야 본전이다 싶어서 한번 얘기해보자고 했다. 그런데 알고 보니 이 친구가 자기 고객에게 먼저 확인하지도 않고 여러군데 입질을 해서 꼬신 다음에 그 큰 회사에 가서 딜을 하겠다고 제안을 하는 것이었다. 혹시나 했는데 역시나 딜이 성사가 안됐다. 그 친구 왈 그 큰 회사에서 우리에게 관심이 없다고 했다고 미안하다는 것이었다. 다음에 뉴욕에 갔을 때 그 친구를 한번 만나봤다. 그랬더니 혼자서 사무실을 운영하는 젊은 흑인친구였다. 뉴욕에는 자기처럼 일하는 사람들이 많다고 했다.

우리 아이들도 무척 좋아했던, 나도 향수를 가지고 있는 뽀로로가 잘 됐으면 좋겠다. 그런데 언론에서 이렇게 부화뇌동해서 확인도 없이 기사를 써대면 안된다. 나는 뽀로로를 1조원에 팔수있다면 그리고 성공신화를 쓴 창업자들이 그 자금을 밑거름으로 해서 픽사나 드림웍스같은 멋들어진 애니메이션스튜디오를 만들어서 세계로 진출했으면 좋겠다고 생각했다. 아니면 협상을 잘해서 완전 매각을 하지말고 제휴해서 디즈니의 글로벌유통망을 타고 뽀로로를 전세계로 보급할 수도 있다. 픽사도 처음에는 디즈니와 제휴해서 영화배급유통망을 활용했다.

그런데 그게 아니고 토종캐릭터를 자존심을 살려서 팔지 않은 멋진 기업인이라고 칭송하는 것을 보고 아연실색했다. 이런 분위기로 가다가는 잘나가는 회사를 외국에 매각하면 비난을 받게 될까 두렵다. 그리고 꺼꾸로 외국의 잘나가는 캐릭터를 한국회사가 인수하면 애국일까.

요즘 벤처기업 3천5백개가 있다는 ‘창업국가’ 이스라엘이 화제다. 이스라엘에 이렇게 IT창업붐이 넘치게 된 것은 98년 ICQ가 AOL에 4억불(당시 5~6천억원)에 팔린 것이 계기가 됐다. 인터넷메신저의 시조 ICQ는 이스라엘벤처기업이다. 당시 이스라엘은 이 성공적인 매각이 국민적 뉴스가 됐고 창업자들은 영웅이 됐다. 그리고 그 창업자들이 그 자금을 바탕으로 벤처캐피털을 설립했고 투자를 이어나가 지금 ‘창업국가’의 씨앗을 뿌렸다. (책 창업국가를 읽어보면 나오는 얘기다)

나는 우리나라도 좀 이렇게 됐으면 좋겠다. 참 요즘 둘리는 어떻게 됐나 모르겠다. 둘리도 참 좋아했는데.

사족 : 프랑스에서 뽀로로가 시청율 57%를 올릴 정도로 인기라고 해서 정말 그런지 좀 찾아보다가 잡담: 뽀로로가 프랑스에서 시청율 57% 라고?라는 블로그포스트를 찾았다. 나와 비슷한 의문을 품은 분이 있었던 모양이다. 이 분이 찾아낸 내용을 요약하면 뽀로로는 프랑스에서 요즘 방영된 것이 아니고 2004년에 TF1채널 아침 6시55분에 5분씩 방영됐다. 그리고 그 시간에 TV를 보고 있던 4세~10세 어린이들을 대상으로 한 시청점유율이 41%였다는 것이다. (57%는 어디서 나온 얘기인지 모르겠다.) 왜 2달전 프랑스에 갔을때 뽀로로 열기를 느끼기 어려웠는지 이제 이해했다. (Update : 아래 댓글에서 지적해주셔서 41%를 시청점유율로 수정합니다. 그 시간대에 켜져있는 TV수상기에서의 점유율을 말한다고 합니다. 그리고 시사인기사에서 보니 57%는 한때 기록했던 최고 시청점유율이라는 것 같습니다.)

UPDATE 1: @79k님이 알려주셔서 주간지 시사인의 ‘‘뽀통령’ 뽀로로의 브랜드 가치는 3893억‘라는 기사를 읽게 됐다. 차형석기자가 지난 5월에 쓴 이 기사를 읽어보면 뽀로로의 현재 인기도와 가치를 잘 이해할 수 있다. 이 기사를 통해 나도 뽀로로의 현재 위상을 더 잘 이해할 수 있게 되었다. 그리고…

과장 섞인 간증대로 뽀로로가 노벨평화상을 받게 된다면, 네 군데가 공동 수상을 하게 될 것이다. 아이코닉스 엔터테인먼트·오콘·EBS· SK브로드밴드(옛 하나로텔레콤). 이 네 회사가 뽀로로의 저작권을 공동으로 소유하고 있기 때문이다. ~중략~ 그러다보니 위험 분산 면에서 공동투자를 하게 되었다. 아이코닉스가 기획을 하고, 오콘이 제작을 맡았다. 방영 채널은 EBS였다. 옛 하나로텔레콤은 초고속 인터넷망 사업을 하면서 콘텐츠가 필요했다. 이들 회사가 공동투자해 뽀로로가 탄생했다.

즉, 뽀로로의 저작권은 4개회사가 공동소유하고 있다고 한다. 바꿔 말하면 뽀로로캐릭터 관련사업을 진행하는데 있어 의사결정이 굉장히 어려울 것 같다는 생각이 든다. 더구나 디즈니로 매각같은 중대한 결정은 이 4개회사가 함께 결정해야하는 내용이라 더더욱 합의가 어려웠을 것이다. (도대체 왜 이런 중요한 내용이 최근 보도에는 전혀 나오지 않았는지 이해가 가지 않는다. 비밀도 아니었는데.)

어쨌든 매각은 아니더라도 디즈니와 잘 제휴해서 미국시장에 진출할 수 있었으면 좋았을 것이란 생각이 들어 아쉽다. 세계최대의 시장 미국에서는 아직 뽀로로의 존재감이 전혀 없다. 참고로 미야자키 하야오 감독의 스튜디오 지브리는 2003년에 디즈니와 계약을 체결해 ‘모노노케공주’부터 일본을 제외한 전세계배급을 디즈니가 담당하고 있다.

Update 2: 네이버를 검색하다가 “뽀로로 왜 디즈니에 안파나요?”라는 질문이 지식in항목 첫번째 검색결과로 올라있는 것을 보고 클릭해보았다. 혹시 무슨 도움이 되는 내용이 있나 읽어보려고 하다가 또 다시 가슴이 답답해졌다. 이게 무슨 지식플렛홈인가? 그냥 인터넷댓글게시판이지….

구글 수석부사장 앤디 루빈의 삼성에 대한 회상

스티븐 리비의 구글에 대한 역작 ‘In The Plex‘를 읽다보면 삼성에 대한 이야기가 나온다. 안드로이드의 아버지, 앤디 루빈이 2004년 한국의 삼성본사를 방문한 일화다.

2003년 안드로이드를 창업한 앤디 루빈은 2005년 회사를 구글에 매각했다. 그 이후 안드로이드OS는 구글의 핵심전략이 되어 이제는 아이폰의 시장점유율을 능가하는 최고의 모바일OS로 등극해 있다.앤디 루빈은 지금 구글의 안드로이드담당 수석부사장으로 일하고 있다.

예전에 삼성 관계자분들을 만나 구글 안드로이드를 화제로 꺼내면 과거에 앤디 루빈이 삼성에도 자주 왔었다는 말을 들었다. 삼성이 당시 안드로이드를 인수할 수도 있었다는 얘기도 들었다. 그만큼 앤디 루빈과 삼성이 가까왔다는 이야기리라.

그런데 In The Plex에서 구글의 안드로이드인수 뒷이야기에 대한 부분을 읽다가 앤디 루빈의 삼성에 대한 회상부분을 만나게 됐다. 작은 벤처CEO의 입장에서 한국대기업을 묘사한 흥미로운 이야기인데 찾아보니 어디에도 이 부분이 소개되지 않은 것 같아서 내 블로그에 간단히 발췌해 소개해 본다.

작은 실리콘밸리 스타트업과 삼성의 기업문화의 차이를 엿볼 수 있다고나 할까. (이때의 인연이 잘 이어졌는지 지금 삼성과 구글은 넥서스S, 갤럭시탭10.1, 넥서스프라임 등에서 보듯 아주 긴밀하게 협력해서 일하고 있는 듯 보인다.)

Rubin began pitching carriers in 2004. He also went to the Far East to sell the idea to other handset manufacturers. Even though he was offering something for free, it was a tough sell. The mobile phone world had a profitable business model and was loath to consider disruptive new schemes. He would later vividly recall the trip he had made to Korea-“on my own dime!” he said-to present the concept to Samsung.

2004년 루빈은 통신사들에게 그의 아이디어를 설명하며 설득에 나섰다.(주: 앤디루빈은 모바일OS를 개발해 모바일업계에 공짜로 공급하겠다는 아이디어로 안드로이드를 창업했다.) 그리고 그는 다른 휴대폰제조업체들에게도 아이디어를 팔기위해 극동지역을 방문했다. 공짜로 OS를 제공하겠다는 것이었지만 쉬운 일은 아니었다. 모바일업계는 이미 수익성이 좋은 비즈니스모델을 가지고 있었고 그래서 혁신적이며 파괴적인 새로운 모델을 고려하는 것 자체를 싫어하는 상황이었다. 그는 특히 삼성에 그의 아이디어를 제안하기 위해 한국에 “자기 돈으로” 방문했던 일을 선명하게 기억하고 있다.

He and two colleagues found themselves in a huge boardroom. Standing along the wall were about twenty carefully manicured executives in blue suits. (Rubin was in blue jeans.) The division head arrived, and, as if on cue, everyone sat down. Rubin gave his presentation, and the division head rocked with laughter. “You have eight people in your company,” said this executive. “And I have two thousand people working on something that’s not as ambitious.” It wasn’t a compliment.

그와 그의 동료 2명은 거대한 회의실에 들어갔다. 벽을 따라서 청색양복을 잘 차려입은 약 20명의 중역들이 도열해 있었다. (루빈은 청바지를 입고 있었다.) 본부장(Division head)이 도착하자마자 마치 각본에 있는 것처럼 모두다 자리에 앉았다. 루빈이 프리젠테이션을 마치자 본부장은 크게 웃음을 터뜨리며 이렇게 말했다. “당신 회사에는 8명이 일하고 있구만.”, “그런데 나는 (당신 OS만큼) 대단치도 않은 것에 2천명을 투입하고 있다오.” 이것은 칭찬이 아니었다.

-Part Five, Chapter 1, ‘In The Plex’ by Steven Levy.

누구신지는 모르지만 이 본부장님께 The Mythical Man-Month라는 책을 권하고 싶다. 뒤쳐지는 소프트웨어개발프로젝트에 인력을 더 투입하면 오히려 더 일정을 늦추게 된다는 내용이 핵심이다. 소프트웨어개발은 사람 머릿수로 하는 것이 아니다.

사족 : In The Plex는 내 사견으로 지금까지 나온 구글에 대한 책 중 가장 잘 쓰여진 책인듯 싶다. 어느 출판사에서인가 분명히 계약하고 번역중일텐데 책 내용이 너무 길어서 (432페이지) 한국발매에 시간이 걸리는 것이 아닐까.

발상의 전환으로 16년동안 쫓던 수배범을 하루만에 잡다

지난 목요일 흥미로운 보도가 미국언론을 장식했다. 95년부터 잠적해 16년동안 FBI가 쫓던 “America’s 10 most wanted“중 하나인 James ‘Whitey’ Bulger가 잡혔다는 것이다. 난 솔직히 처음듣는 이름이라 누구인가했다.

그런데 알고 보니 그는 보스턴의 전설적인 갱스터. 19명의 살인을 사주한 보스턴에서는 그 이름을 들으면 우는 아이도 울음을 그친다는 ‘전설’적 인물이었다. 영화 Departed에서 잭 니콜슨이 연기한 캐릭터의 실제 모델이기도 하고 친동생이 매사추세츠 주의원, 매사추세츠주립대 총장을 지낸 빌 버저라는 영향력있는 인물이라는 점에서도 화제가 끊이지 않는 사람이었다.

하지만 내 관심을 끈 것은 16년동안 깜쪽같이 사라졌던 그가 하루아침에 보스턴의 반대쪽 LA의 산타모니카에서 잡힌 이유였다. 보스턴의 FBI지부는 95년부터 지금까지 그동안 2백만불의 현상금을 걸고, 세계각국의 인터폴과 공조하는 등 글로벌하게 엄청난 인력과 시간을 투여해서도 못잡던 그를 “발상의 전환”으로 새로운 방법을 시도한지 겨우 하루만에 잡았다.

그럼 어떻게 된 것일까. FBI는 화이티벌저의 여자친구 캐서린 그레이그가 그와 동시에 사라졌다는 사실에 주목했다. 그리고 치과에서 일하던 그녀가 자주 치과, 뷰티살롱, 성형외과에 다닌다는 점을 착안해 다음과 같은 광고를 만들었다. 그리고 60대여성을 메인타겟으로 미국 14대도시에서 지난 월요일부터 광고캠페인을 시작했다. 예산은 겨우 5만불이었다. FBI는 캐서린에게 10만불의 현상금을 내걸었다. (화이티벌저에게는 2백만불의 현상금)

FBI는 여성층이 주로 시청하는 Ellen같은 쇼에 광고를 내보내고 페이스북, 트위터, 유튜브에도 적극적으로 캠페인을 펼쳤다.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=bHksLNSM9HI&w=480&h=390%5D

[지난 월요일 주부들이 TV를 즐겨보는 낮시간대에 위 FBI현상광고가 집중적으로 방영됐다.]

놀랍게도 단 하루만인 화요일에 산타모니카의 한 아파트에서 “그녀를 본 것 같다”는 제보가 들어왔다. FBI는 잠복끝에 수요일 산타모니카의 아파트를 급습해 그곳에서 14년간 Gasko라는 이름으로 숨어산 화이티 벌저와 그 여자친구 캐서린을 체포했다. (광고가 방영된 14개도시에 LA는 사실 들어있지 않았음에도! FBI는 어떤 이유에서인지 그가 LA에 있을 가능성은 극히 낮다고 생각한 듯 하다)

어쨌든 본부의 부정적인 의견을 무릅쓰고 “발상의 전환”으로 접근한 보스턴FBI지부의 스페셜 에이전트, Richard DesLauriers는 영웅이 된 듯 싶다. 그는 CBS뉴스인터뷰에서 이렇게 말했다.

“We’re trying to think out of the box. Really be creative and use the power of world wide web internet and social media. It was money well spent. It was appropriate utilization of resources. … That was correct decision to go forward with this campaign.” 우리는 발상의 전환을 하려고 했다. 창의적으로 생각하고 인터넷과 소셜미디어를 이용하려고 했다. 그 결과 예산과 리소스도 적절하게 쓰였다. (그 이후 벌저를 이렇게 빨리 검거한 것을 보면) 이 광고캠페인을 진행한 것은 올바른 결정이었다.

미국전역에서 TV광고를 전개하는데 5만불이면 정말 적은 예산이다.그럼에도 불구하고 광고가 정확히 효과적으로 타겟층을 겨냥했기 때문에 바로 좋은 결과를 얻은 듯 싶다.

이 화이티 벌저 검거사례는 벽에 부딪혔을 때 “발상의 전환”이 얼마나 중요한 것인지, 그리고 타겟광고의 힘을 보여주는 사례로 오래 기억될 듯 싶다.

모르는 것은 모른다고 하고 물어보자

“허세 부리지말고 모르는 것은 모른다고 하는 것이 중요하다. 그래야 배울수있기 때문이다. 그런데 그 알량한 자존심 때문에 모른다고 인정하는 것이 절대로 안되는 사람이 있다. 안타깝다.”

어제 문득 떠오른 생각을 트윗했는데 수백번의 RT와 Favorite이 되서 깜짝 놀랐다. 비슷한 생각을 하고 계시던 분들이 많았던 모양이다.

어제부터 매니저트레이닝워크숍을 받고 있다. 리더쉽코치와 함께 나부터 회사의 임원, 고급관리자, 중간관리자까지 20명가량이 매니저가 갖춰야할 리더쉽교육을 받고 있는 것이다.

나는 원래 조용한 성격인데다 영어가 모국어가 아닌 관계로 회의에서 말을 많이 하지 않고 듣는 편이다. 그런데 가끔씩 모르는 부분이나 단어, 용어가 나오면 예전에는 그냥 넘어가는 경우가 많았다. CEO가 저런 것도 모른다고 할까봐 창피하게 느낀 경우가 많았고, 그래서 나중에 따로 물어보거나 인터넷에서 찾아봐야지하고 생각했다. 그리고는 확인안하고 그냥 넘어가게 된다. (생각해보면 십년전 유학당시 수업받을 때는 이런 경향이 더 심했다.)

시간이 지나면서 가만히 생각해보니 그렇게 하면 결국 나만 손해라는 것을 깨달았다. 반면 이스라엘에서 온 친구들과 회의를 해보니 그 친구들도 미국에서만 쓰는 특정 용어에 대해서는 모르기는 마찬가지다. 가끔 나도 마음속으로 “아니, 저것도 몰라?”라고 할 때도 있다. 그런데 그 친구들은 주저없이 물어본다.

그래서 이제는 모르면 바로 물어보려고 노력한다. 순간의 쪽팔림만 극복하면 새로운 것을 배울 수 있다. 그런데 이렇게 태도를 바꾸고 나서 재미있는 사실을 발견했다. 나만 모를거라고 생각하고 질문했는데 알고 보니 나처럼 모르면서 질문안하고 넘어간 친구들이 미국인들중에서도 꽤 있는 경우가 있다. 예전의 나와 똑같은 생각을 하고 있던 것이다.

더 심한 경우는 자존심이 강해서 모르는 것도 아는 척을 하는 것이다. 권위주의적인 성격을 가진 사람중에 이런 경우가 있다. 자신이 아는 정보를 동료와 나누지도 않고, 남의 이야기를 적극적으로 듣지도 않는다. 그러면서 자기는 모든 것을 알고 있는 척, 강하고 완벽한 사람인 척 한다. 옆에서 계속 지켜보면 그 사람은 계속 제자리 걸음만 하고 있는 것이 보인다.

난 그러지 말아야지. 다시 다짐.

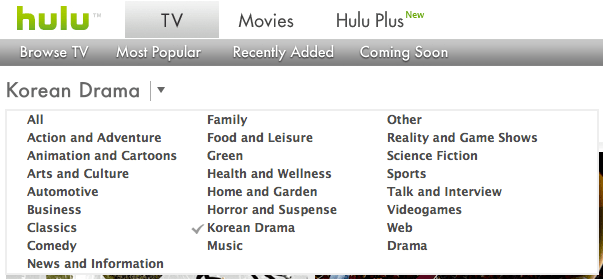

본격 미국공습에 나선 한국드라마

오늘 오랜만에 Hulu.com에 방문했다. (요즘은 아이폰, 아이패드로 보기 때문에 PC화면에서 만날 일이 별로 없다.) 그랬다가 한가지 의미있는 변화를 발견했다.

한국드라마가 Hulu의 25개의 TV장르분류중 하나의 카테고리로 당당하게 들어간 것이다. 위에 보면 알겠지만 ‘Korean Drama’를 제외하고는 모두 일반적인 비즈니스, 코미디, 뉴스 같은 평범한 장르분류다. 다른 국가별 TV콘텐츠분류가 존재하는 것도 아닌데 유독 한국드라마를 따로 분류해놓았다.

Hulu.com은 NBC유니버설, 디즈니, 뉴스콥 등 미국 미디어기업들이 조인트벤처로 만든 소위 ‘유튜브대항마’다. 대단히 성공적으로 운영되고 있고 급성장하고 있는 인터넷TV사이트라고 보면 된다. (미국외에서는 시청이 제한되어 있다.) 월방문자수가 2천만이 넘으며 유튜브에 이은 미국2위의 동영상사이트다. 모던패밀리, 로스트 같은 TV프로그램을 합법적으로 제공한다. (예전 포스트 참고 – 케이블TV업계의 아이패드앱전쟁과 넷플릭스, 훌루이야기)

일년여전부터 한국드라마가 드라마피버나 비키를 통해서 Hulu에 제공되기 시작해서 흐뭇하게 생각하고 있었는데 이젠 제법 고정팬이 Hulu내에도 생긴듯 하다. 더구나 최근엔 Hulu가 한국드라마를 자체 프로모션을 시작한 듯 “Hulu의 광고과 추천을 통해 우연히 한국드라마를 접했는데 재미있다”는 미국인들의 트윗이 가끔 보인다.

Hulu의 수익모델은 광고와 유료가입자다. 월정액 9불쯤을 내는 훌루플러스 유료가입자는 아이폰과 아이패드에서도 동영상을 스트리밍으로 즐길 수 있다. 다만 광고는 계속 봐야한다. 드라마저작권을 가진 한국방송국들은 Hulu에게서 광고매출수익배분을 받을 것이다. 미국은 온라인비디오광고시장이 급성장중이고 지난해 3천억원에 근접한 Hulu의 매출도 올해는 두배이상 성장할 것으로 보인다. 어쨌든 이익을 떠나서 세계최대의 시장 미국의 시청자들에게 한국콘텐츠의 맛을 들인다는 점에서 이같은 Hulu에서의 좋은 반응은 청신호라고 할 수 있다.

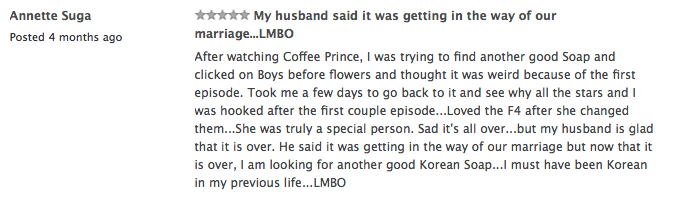

한국드라마에 꽤 맛을 들이고 댓글을 남기는 사람들도 늘어가고 있다.

한국드라마때문에 결혼생활에 문제가 있다고 남편이 불평하고 있다는 위 댓글이 재미있다. 전생에 자기가 한국인이었을지도 모르겠다고 한다.^^

개인적으로 2004년 7월에 “일본의 한류바람”이라는 조선일보 기사를 통해 일본의 ‘겨울연가’열풍을 거의 처음으로 한국에 소개한 일이 있다. 밤에 아마존재팬사이트를 보고 있다가 겨울연가DVD가 판매랭킹1위에 오른 것을 보고 인터넷을 뒤져서 일본인들의 반응을 확인하고 쓴 기사였다. 일본에서 겨울연가가 선풍적인 인기를 끈다는 것을 거의 처음으로 한국에서 보도한 기사였다. 당시에 연합뉴스부터 상당수의 매체가 내 기사를 받았었는데 많은 독자반응이 “에이, 설마 그럴리가 믿을수가 없다. 기사가 과장된 것 같다”는 것이었다. 하지만 그 글을 쓰고 나서 많은 일본인들의 공감어린 이메일을 받았었다.

그중 한 일본독자가 쓴 편지를 “겨울소나타의 매력“이란 제목으로 당시 내 블로그에 소개하기도 했었다.

지금 찾아보니 신기한데 일본 속 한류 ‘거품 아닌 진짜 열풍‘이란 글을 당시 이메일클럽에 쓰기도 했었다. 도대체 사람들이 일본에서 한국드라마가 인기있다는 사실을 믿지를 않아서 그런 글까지 썼던 것이다.(과장을 일삼는 기자로 몰린 것 같아서 억울했다^^) 그후 일본에서 어느 정도의 한류붐이 일어났는지는 여러분들이 더 잘 아시리라 믿는다.

한때 사그러드는가 했던 한류는 소녀시대 등 K-Pop열풍과 함께 다시 더 크게 타오르고 있다. “소녀시대 드골공항 입성, 한류에 샹송 종가집이 숨을 죽이다”라는 기사까지 나올 정도가 됐다.

그래도 역시 세계최고의 시장인 미국에서 한류가 자리를 잡기를 바란다. 콘텐츠자체의 개성과 경쟁력이 충분히 있는 만큼 충분히 가능하다고 생각한다. 다만 전략을 잘 짜야한다. 미국주류방송과 케이블채널로는 진입에 한계가 있는 만큼 Hulu.com, Netflix 같은 새로운 온라인콘텐츠유통채널을 효율적으로 이용해야 한다. 일단 미국인들이 한국콘텐츠에 맛을 들이면 돈은 자동으로 따라온다.

앞으로 1년뒤 한류가 미국에서 얼마나 자리잡고 있을지 기대해본다.

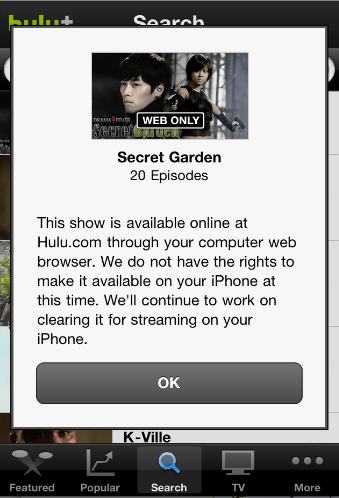

사족한가지 – 몇번 트윗을 통해 이야기한 일이 있는데 한국드라마가 Hulu를 통해서 제공되고는 있지만 아이폰, 아이패드앱을 통해서는 볼수가 없다. 한국의 저작권자가 판권상 PC웹사이트에서만 볼 수 있도록 허용했다는 것이다. 하지만 요즘 미국에서 아이폰과 아이패드를 이용한 콘텐츠소비가 급증하고 있는 만큼, 이같은 제한을 풀어주는 것이 바람직할 듯 싶다. 모바일기기상에서도 똑같이 광고가 돌아가기 때문에 콘텐츠소유자는 하나도 손해볼 것이 없다. 다른 미국콘텐츠는 다 보이는데 한국콘텐츠만 아이폰-아이패드에서 볼 수 없어서 불편하다는 댓글이 꽤 보인다.

쿵푸팬더2 제니퍼 여 넬슨감독의 리더쉽

어제 집 근처에 있는 극장에서 가족과 함께 쿵푸팬더2를 관람했다. 2008년 한국에서 무척 즐겁게 전편을 관람했던 기억이 있기에 흔치 않은 극장나들이를 한 것이다.

영화는 내 비교적 높았던 기대치를 충분히 충족시켜주었다. 권선징악의 스토리에 출생의 비밀, 악으로 똘똘 뭉친 악당캐릭터, 그리고 주인공의 무공에 대한 순간의 깨달음으로 인한 통쾌한 복수 등 홍콩 쿵푸영화특유의 전형적인 스토리를 동물들이 나와 코믹하게 연기한다는 느낌이었다. 다 보고 나서 든 느낌은 “이제 쿵푸영화도 헐리웃이 더 잘 만드는구나”라는 것이었다.

영화에 대한 사전 정보를 전혀 몰랐던터라 “미국의 어떤 감독이 쿵푸영화와 중국을 이렇게 잘 패러디했을까”하는 궁금증이 생겼다. 그러면서 영화가 끝나고 떠오르는 감독이름을 보니 ‘Jennifer Yuh Nelson’이었다. “아 역시 중국계 감독이었구나. 하긴 와호장룡의 이안감독(대만출신)의 경우도 있으니 그럴 수 있겠다”라고 생각했다.

그리고 집에 와서 인터넷을 검색해보니 놀랍게도 제니퍼 여 넬슨은 4살때 미국으로 이민을 온 한국계 미국인여성인 ‘여인영’이었다. 반갑기도 하고 어떻게 한국계여성이 이런 블록버스터애니메이션영화를 감독하게 됐을까 궁금해서 조금더 정보를 검색해봤다.

그리고 검색을 하다가 지난 4월 조선일보와 한국경제에 실린 그녀의 인터뷰기사를 찾았다. 그리고 천지일보의 동영상인터뷰도 보게 됐다. 인터뷰에 나온 여감독은 전형적인 조용한 한국여성의 모습이었다. 그런데 그런 대단한 규모의 영화를 감독한 사람이란게 믿기지 않았다. 하지만 인터뷰내용을 읽으면서 고개를 끄떡이게 됐다. 인터뷰에 나온 한마디, 한마디가 상당히 공감이 갔기 때문이다.

미국에서 CEO로 일하고 있는 내 자신이 이런 리더쉽을 지향하고 있기에 (아니 이런 스타일이기에) 더 공감과 위안이 됐는지도 모르겠다. 그리고 이런 미국에는 흔치 않은 이런 온유한 리더쉽을 인정해 일개 애니메이터를 고속승진시켜 가장 중요한 프로젝트중 하나를 맡긴 드림웍스라는 회사를 다시 보게 됐다.

다음은 인터뷰 기사중에서 내가 인상적으로 느낀 몇 구절.

여 감독은 자신이 단지 ‘독한 아시아계’였기 때문에 지금의 자리에 오른 것은 아니라고 했다. “(20여년 전) 처음 애니메이션 작업을 맡아 밤샘을 하고 있을 때였어요. 함께 일하던 프로듀서가 와서 이렇게 이야기하더군요. ‘무조건 열심히 하는 게 답이 아닐 수도 있어. 성공은 휴식(rest)과 명확성(clarity) 그리고 독창적인 생각(original thinking)이 필요하다고.’ 이 말이 제 머리에 ‘콱’하고 박혔죠. 그때부터 무조건 밀어붙이기보다 일에서 재미를 찾기로 했습니다. 그런 변화가 지금의 저를 팀에 보탬이 되는 존재로 만든 것 같습니다. 제가 독불장군이었다면 반대였겠죠.”

-(출처:조선일보) 아무 생각없이 일만하는 워커홀릭은 본인에게도 주위에게도 좋은 영향을 끼치지 않는다. 적절한 휴식을 통해 일의 질을 높이고 독창적인 아이디어를 낼 수 있도록 해야한다. 여감독이 이런 훌륭한 충고를 해줄 수 있는 동료가 있었다는 것이 행운이었던 것 같다.

그녀는 쿵푸팬더2를 제작하면서 20개 넘는 국적을 가진 300여명의 직원을 지휘했다. 관리자로서 그녀는 커뮤니케이션(소통)을 강조했다. “당신을 흠뻑 빠져들게 할 아이디어를 생각해 내야 하지만 동시에 다른 직원들에게 영감을 주고 분명한 커뮤니케이션으로 그들을 움직일 수 있어야 합니다.”

-(출처:조선일보) 거의 2천억원가까운 예산으로 3년동안 20개국적의 3백여명의 직원을 지휘한다는 것이 얼마나 어려울까. 여감독의 커뮤니케이션능력이 대단한 듯 싶다.

여 감독은 “내가 감독이지만 실제 내가 구체적으로 지시하는 일은 그리 많지 않다“며 “대신 우리가 이야기하고 싶은 것이 무엇이며, 각자가 무엇을 해야 하는지 분명히 알고 정확히 공유하기 위해 회의를 한다”고 말했다. ―감독에게 가장 중요한 일은 창의성인가? “아니다. 분명한 커뮤니케이션. 당신을 흠뻑 빠져들게 할 아이디어를 생각해 내야 하지만 동시에 다른 직원들에게 영감을 주고 그들을 움직일 수 있어야 한다.”

-(출처:조선일보) 혼자 아무리 아이디어가 뛰어나고 업무능력이 발군이라고 해도 독불장군이면 소용없다. 여감독은 확실한 역할분담, 분명한 커뮤니케이션의 중요성, 부하들을 알아서 움직이게 하는 영향력의 중요성을 잘 아는 매니저인듯 싶다.

“내가 영화를 만들면서 스스로 하는 질문은 ‘이 영화가 성공할까’가 아니다. 내가 하는 질문은 ‘내가 이 영화를 좋아하나’는 것이다…. 당신이 좋아한다면 누군가도 좋아할 것이다. 당신이 좋아하지 않는다면, 아무도 좋아하지 않을 것이다.”

-(출처:조선일보) 너무나 당연한 이야기인듯 싶지만 현실에서는 나부터도 잘 되지 않는 일이다.

“스토리보드 아티스트에서 감독으로 승격한 가장 큰 이유는 경청하는 태도였을 겁니다. 경청하면 상대방이 이해하는 부분을 알게 되고 그것을 제 머릿속의 이해로 전환할 수 있습니다. 300명의 제작진이 동일한 목표로 그림을 그려나가면 자연스럽게 한 작품을 만들어냅니다. 배우에게 슬픈 연기를 하라면 최악의 연기가 나오기 쉽지만 큰 실연을 당했을 때를 생각해보라고 권하면 자연스런 연기가 나옵니다. 이처럼 지시하기보다는 여건을 만들어주려고 노력합니다. “

-(출처 한국경제인터뷰) 톱다운방식으로 일방적으로 지시하기보다는 경청(listen)을 통해, 이해를 구해서 목표를 완수하도록 하는 리더쉽.

위 인터뷰에서 가장 인상적인 부분은 아래와 같다. “드림웍스에서 아시아계 여성으로는 처음으로 감독이 된 소감”을 묻는 질문이었다.

“감독의 일반적인 유형(Stereotypes)은 목소리가 큰 남성이었습니다. 그런데 저는 대단히 목소리가 작은 스타일이고 (Soft-spoken) 회의에 들어가면 내가 무슨 이야기를 하는지 잘 안들려서 모두 가까이 귀를 기울여야할 정도였습니다. 하지만 그런 부분이 사람들에게 더 안정감을 주고, 서로 더 잘 협력하게 하고, 그 결과 상당히 유연한(Smooth)한 제작이 가능하게 됐습니다. 그리고 사람들이 저와 일하는 것을 좋아했던 것 같습니다.” -천지일보 인터뷰동영상에서 (7분30초부터)

우리가 흔히 생각할때 미국인들은 다 자기주장이 강하며 말이 많다고 생각한다. 그리고 그런 사람들이 주로 승진되기 때문에 영어가 딸리고 문화적 차이로 상대적으로 조용한 한국인들은 미국에서 성공할 가능성이 낮다고 생각한다. 물론 실제로 그런 경우도 많을 것이다. 키크고, 잘 생기고, 자신감이 넘치며, 말 잘하는 소위 “승자(Winner)”가 우대받는 사회다.

하지만 제니퍼 여의 경우처럼 꼭 그렇지만은 않은 경우도 있다. 그런 ‘다름’을 인정하고 발탁인사를 하는 리더도 있기 때문이다. 조선일보 기사에 따르면 여감독의 상사인 드림윅스 CEO 제프리 카젠버그(Katzenberg)는 “드림웍스 전 직원 가운데 가장 조용하고 세련된 사람이지만 (결과물로) 모두를 깜짝 놀라게 하는 사람“이라고 말했다고 했다. 이렇게 조용하고 눈에 잘 띄지 않는 사람을 발탁해낸 카젠버그의 안목을 높이 사고 싶다.

사족으로 마지막으로 덧붙이면 우리 회사에도 이런 사람이 있다. 회의시간에 도통 말이 없고 자기 의견을 드러내지 않아 진면목을 알기는 어렵지만 묵묵히 자신의 일을 하면서 실행해 나간다. 조용하고 자신을 쉽게 드러내지 않는다.(미국인이라고 다 Outgoing한 것은 아니다) 그래서 처음에는 별로 능력이 없는 사람인 줄 알았다. 하지만 그 매니저의 밑에서 일하는 직원들은 거의 전원 이구동성으로 “내가 지금까지 경험한 중 최고의 매니저”라고 찬사를 보내는 것이 아닌가. 알고 보니 항상 열심히 공부하며, 지식을 익히고, 트랜드를 따라가며 팀원한명한명과 1대1 소통을 통해서 잘하고 있는지 항상 경청하고 확실한 목표를 줘서 팀을 이끌고 있는 사람이었다. 단지 잘난 척을 안하고 말을 안할 뿐이었다.

좀 시간이 걸리기는 했지만 이것을 알게 된 후 그를 더 신뢰하게 되고 점점더 많은 일을 맡기고 있다. 그에 맞는 성과를 내고 있음도 물론이다.

미국인이나 한국인이나 문화의 차이가 있다고는 하지만 사람은 다 똑같다. 자신의 이야기를 잘 들어주고 알아주는 사람을 따르게 되어 있다. 인간이기 때문이다. 여인영감독의 인터뷰를 읽고 떠오른 생각을 좀 길게 써보았다.