Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

이번 한국방문과 스마트폰 열풍에서 느낀 단상

일주일간의 조금 길었지만 엄청 바빴던 한국방문을 마치고 공항에서 간단한 감상.

-정확히 6개월전 방문했을때의 트위터번개는 이번에는 생략. 2번의 컨퍼런스 발표기회가 있었기 때문. 다시 그렇게 번개를 하면 무슨 이야기를 해야하나에 대한 부담감과 장소섭외 등의 문제도 걱정스러워서… 컨퍼런스가 예상보다 서로 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기가 아니어서 조금 아쉬웠음. 제게 말걸어주신 분들 모두 감사합니다.

-6개월전 내 팔로어수는 1만명쯤 됐던 것 같은데 지금은 2만4천명. 그만큼 트위터, 스마트폰 사용이 더 가속화, 일반화되었다는 반증. 얼마나 많은 사람들이 아이폰을 쓰는지 보고 깜짝 놀랐음. 체감으로 10개월전의 일본을 능가, 지금 미국과 비슷?(개인적 느낌)

-특히 컨퍼런스 등에서 만난 IT업계인들은 거의 예외없이 아이폰으로 개종. 갤럭시를 쓰는 사람을 보기어려움. 마치 지난해 일본을 방문해서 컨퍼런스에 참석했을때 일본업계인들이 다들 아이폰을 쓰는 것을 보고 놀랐을 때의 느낌과 비슷. 아이폰의 성공이 정말 글로벌한 현상이라는 것을 실감.(다만 일본인 업계들은 꼭 아이폰과 기존 일본폰 2개를 사용. 기존폰을 이용한 인터넷시장도 크기 때문에)

-아이폰 발매전 일방적으로 아이폰을 매도(?)했던 국내언론의 분위기도 많이 바뀐 것을 느낌. 마침 오늘이 아이폰4발매일이라 각 신문마다 리뷰기사가 경제섹션을 장식. 대체로 호평일색. 너무 호평만 하면 무안하니까 일부러 화면크기, 안테나수신율 등을 살짝 집어넣는다는 느낌이 들었음. Fair하다고 생각.

-농담이 아니라 이 분위기로 가면 내년이나 내후년이면 스마트폰보급율이 세계 1위를 할 수 있겠다는 생각이 듬. 하지만 하드웨어만이 능사가 아니고 소프트웨어를 키우는 분위기로 가야함. 작은 벤처를 키우고, 창업열기를 복돋우는 분위기가 되기를 바람.

-짧게 나마 능력있고 열정에 넘치는 젊은 분들을 많이 만남. 해외진출에 대한 관심도 대단. 이런 분들을 도울 수 있어야하는데…

-모 유력(?) 벤처기업CEO께서는 “KT간부들을 만날때마다 ‘애국하신 겁니다. 힘내세요’라고 격려한다”고. 진심. ‘반지의 제왕’들이 지배하는 한국의 이통업계에서 비즈니스하시느라 고생하시다가 아이폰 사용해보고 새 세상이 열린 것을 실감했다는 것. 써봐야 알겠다는 것을 실감. 앱을 통해 해외로 진출할 수 있다는 것을 알게됐고 이미 만든 앱도 반응이 좋다고. 이제 본격적으로 해외진출 시동. 아이폰의 한국성공이 삼성등 대기업을 위협하는 것이 아니라 많은 벤처들에게 희망을 주게 됐다는 것을 높으신 분들이 알아야한다고 일갈.

-어쨌든 정말 다이나믹한 나라. 6개월마다 방문할때마다 이렇게 다르니 또 6개월뒤에는 어떨지도 궁금. 그렇지만 있는 동안 바빠서 뭐 읽고 공부하고 트윗할 시간이 정말 없었음. 한국에 그대로 살았으면 아마 트위터, 블로그 다 안했을 것. 그런 면에서는 보스턴생활이 좋다는 생각. 이제 출발!

What A CEO Does-CEO의 일은 무엇일까.

미국 라이코스에 와서 CEO로 일하기 시작한지 이제 거의 1년반. 항상 “내가 과연 잘하고 있는 것일까”, “내 최선을 다하고 있는 것일까”를 생각하면 마음이 무겁다. CEO가 하루종일 정신없이 바쁘게 지시를 내리고 점검하고 꾸짖고 칭찬하고 그렇게 회사가 잘 돌아가는지 챙겨야하는 것이 아닐까. 너무 자유방임으로 놔두는 것이 아닐까. 그렇다고 간섭을 하고 챙기면 나아질까. 이런 여러가지 생각이 항상 마음속을 맴돈다.

그런데 가끔씩 살펴보는 유니온벤처스의 프레드윌슨의 포스팅 “What A CEO Does“을 보고 조금은 위안이 되는 것 같은 느낌을 오늘 아침 받았다.

약 25년전 풋내기 벤처캐피탈리스트로 일하기 시작한지 얼마안된 그가 투자회사의 CEO감을 물색하기 시작하다가 오랜 선배인 VC에게 물었다. “What exactly Does a CEO do?” 주저없이 나온 그 선배VC의 답은 다음과 같았다.

A CEO does only three things. Sets the overall vision and strategy of the company and communicates it to all stakeholders. Recruits, hires, and retains the very best talent for the company. Makes sure there is always enough cash in the bank.

CEO는 단 3가지 일만 한다. 회사의 전체적인 비전과 전략을 설정하고 그것을 모든 이해당사자에게 소통시킨다. 회사를 위해 필요한 최고의 인재를 뽑고 만족해서 일할 수 있도록 유지한다. 은행에 항상 충분한 현금이 있는지 확인한다.

프레드윌슨이 “Is that it?”이라고 질문하자 그 VC는 “CEO는 그밖의 모든 일(Tasks)를 팀에 위임(Delegate)해야한다”라고 대답했다고 한다.

프레드윌슨은 이 금언을 오랫동안 곰곰히 생각해보고 그가 CEO를 찾을때 적용해보고는 했다고 한다. Great CEO의 경우에는 이 세가지 이상을 하는 사람도 있었고 그런 경우는 물론 OK였다. 하지만 이 3가지중 하나라도 잘 하지 못하는 경우에는 Great CEO가 될수는 없다는 것이다. 이 원리(?)는 25년동안 그에게 아주 유용했고 이제는 다른 사람들에게 전파해주고 있다고 한다.

약간은 VC의 시각이 가미됐는지도 모르겠지만 내 생각과 비슷해서 위안이 된다. 물론 내가 위 3가지를 다 잘하고 있다고 할 수 는 없지만 말이다.

HP의 마크 허드가 쫓겨난 진짜 이유(NYT기사를 읽고)

얼마전 HP CEO 마크 허드의 급작스러운 사임 뉴스를 듣고 고개를 갸우뚱한 일이 있다. 몇년간 수천억원의 연봉을 받는 CEO가 겨우 외부 Contractor에게 쓴 1천불에서 2만불사이의 비용이 부적절하다고 사표를 받았기 때문이다. 그리고 문제가 된 상대 여인과 따로 식사정도를 했을지언정 성관계는 없었다는 것이다.

처음에는 “미국 기업계가 그렇게 깨끗한가? 이런 기준을 대면 한국CEO중에 버텨낼 사람 하나도 없겠네”라는 생각을 잠깐 했다가 “아니다 뭔가 있다. 그럴리가 없다. 다른 이유가 틀림없이 있을 것이다”라고 결론내렸다. 더구나 칼리 피오리나 이후 등장 HP의 실적을 극적으로 올린 스타 CEO가 아닌가. 정말 이상했다. (그런 스타CEO인데도 왜 나는 그에 대해 거의 전혀 몰랐을까? 사실 HP CEO이름이 마크 허드라는 것도 처음으로 인식했다)

그런데 오늘 뉴욕타임즈에 내 궁금증을 해소해주는 기사가 났다. 제목이 “Real Reason for Ousting H.P.’s Chief“. 그가 쫓겨난 진짜 이유란다. 도대체 뭘까 싶어서 가벼운 마음으로 읽기 시작했다. 그런데 CEO리더쉽에 대해 많은 생각을 하게 하는 좋은 기사였다. 관심있는 많은 분들이 일독했으면 한다.

귀차니즘이 있으신 분들을 위해 간단히 요약하면.

마크 허드가 4년전에 CEO가 된 이후 매출은 $80B에서 2009년에 $115B으로 뛰었다. 주가도 2배상승하고 마진도 높아졌다. 그는 월가의 사랑을 받는 CEO였다. 하지만 그는 이면에서는 정치에 능한 무자비한 보스였고 자신의 이익만을 챙기는 CEO였다. 직원 모두가 그를 싫어했다. 내부 조사에 따르면 HP직원중 3분지 2가 다른 회사에서 오퍼를 받으면 HP를 떠나겠다고 할 정도였다. 무례하고 저속한 분위기의 그는 공포를 기반으로 부하를 통치했으며 효율적인 통치를 위해 임원들을 쪼아댔다 그리고 단기실적을 위해 미래를 희생했다. HP의 전통이었던 R&D비용은 매출의 9%대였다. 그러던 것이 마크 허드이후에는 2%까지 떨어졌다. PC그룹에서는 R&D비용이 1%이하였다. HP가 아이패드에 대응을 못한 것도 무리가 아니다. 그는 심지어 기부예산까지도 삭감했다.

즉, 아무 성적이 좋아도 HP의 가치를 갉아먹는 이런 CEO를 몰아내기 위해 이사회는 “부적절한 비용사용”과 “섹스스캔들”(성관계는 없는)을 들어 그를 내쫓았다는 것이다. 이렇게 하면 월스트리트의 화살을 피할 수 있으니까. 정말 이사회의 생각이 이랬다면 정말 흥미있는 스토리다.

이 기사의 마지막 부분이 나에게는 특히 의미심장하게 다가왔다.

One thing I found surprising this week was learning that to many H.P. observers Ms. Fiorina no longer seemed quite so bad. It was actually her strategic vision that Mr. Hurd had executed, I heard again and again. Her problem was that while she talked a good game, she lacked the skill to get that big, hulking, aircraft carrier of a company moving in the direction she pointed. Mr. Hurd was a brilliant operational executive, but had the strategic sense of a gnat, and knew only how to cut costs.(이번 취재에서 나를 놀라게 한 것은 많은 HP주변인들이 더이상 칼리 피오리나를 나쁘게 보고 있지 않다는 점이었다. 사실 마크 허드가 실행한 것은 그녀의 전략적 비전었다는 이야기를 나는 여러번 들었다. 그녀의 문제는 사실 그녀가 제대로 된 전략게임을 이야기했지만 그녀가 원하는 방향으로 이 커다란 공룡기업을 움직일 수 있는 능력이 결여되어 있었다는 점이다. 마크허드는 오퍼레이션에 뛰어난 중역이었다. 하지만 전략적 센스는 젬병이었고 오로지 비용을 깎는 방법밖에 몰랐다)

What H.P. needs in its next leader, Mr. House told me, is “someone with Carly’s strategic sense, Mark’s operational skills, and Lew’s emotional intelligence.” (HP가 필요로하는 차세대리더는 칼리피오리나의 전략적센스, 마크허드의 오퍼레이션능력, 그리고 루플렛(피오리나이전CEO)의 감성지수가 있어야한다)-Emotional intelligence는 제가 아주 좋아하는 말입니다-리더는 모름지기 부하를 감싸안는 감성적인 능력이 있어야한다는 얘기죠.)

That is a tall order, but not an impossible one. It is certainly plausible that the H.P. board can find such a person. Given its recent track record, though, don’t hold your breath.(그것은 참 어려운 과제다. 하지만 불가능하지는 않다. HP이사회가 그런 인물을 찾을 수 있을 것 같기도 하다. 하지만 최근의 실적으로 볼때는 큰 기대를 하지 말기를…. )

이 글을 읽고 CEO의 리더쉽에 대해서 또 다시 이런 저런 생각을 해보게 됐다. 젊었을 때 역시 이사회의 결정으로 쫓겨났던 스티브 잡스는 어땠을까?

마침 또 이 기사가 눈에 들어왔다. 허드 前 HP CEO ‘미운 털’ 스티브 잡스 ‘인기 짱’(한국경제)

마크허드는 HP직원들에게 단지 34%의 지지를 얻어 조사대상 IT CEO중 가장 낮은 지지도를 기록한 반면에, 스티브 잡스는 애플직원들에게 98%의 지지도를 기록했다는 것이다.

당신의 시각을 미국대법원과 비교해보기(NYT)

뉴욕타임즈라는 신문에 너무 자주 감탄하곤 하는 NYT팬인 나지만 오늘 아침 또 “역시”라는 말을 연발하게 하는 기사가 있어서 간단히 소개.

일요일 아침 Sunday edition톱이 큰 박스로 The Most Conservative Court in Decades. 미 대법원은 존 폴 스티븐스가 은퇴하면서 이제 존 G 로버츠 주니어가 이끄는 체제가 되는데 근래에 보기드물게 보수화된다는 것 같다. (일단 기사는 너무 길고 어려워서 첫페이지만 살짝 읽었음)

감탄한 것은 기사의 수준도 수준이지만 같이 제공되는 그래픽과 Interactive feature의 정성과 친절함이 대단하다. 미대법원이 어떻게 보수적인 판결을 내려왔는지 어떻게 변화가 진행되고 있는지를 그래프와 함께 분석해주고 있고 파노라마사진을 통해 대법원 내부를 360도 들여다볼 수 있게 해놓았다. 읽지 않더라도 한번씩 클릭해서 살펴보시길.

특히 일반독자의 눈높이에서 어려운 기사를 이해하기 쉽게 도와주고 미국사회의 중요이슈를 정리해주는 “How Your Views Compare With the Court”라는 Interactive feature는 직접해보면 기사를 이해하는데 큰 도움이 된다.

미국에서 첨예한 이슈가 되는 6개의 질문에 대해서 하나씩 Yes or No식으로 답하면 이처럼 미국의 여론과 미 대법원의 판결결과를 보여준다.

6개의 질문에 모두 답하면 내 성향(?)이 대법원판사들과 비교해 어느쪽으로 기울었는지 이렇게 보기좋게 설명해준다. 아주 간단하지만 미국대법원을 이해하는데 아주 도움이 되는 훌륭한 인터넷기획이라고 칭찬해주고 싶다. 총기소지문제, 낙태문제 등에 대한 질문이며 한국에서 생각하는 좌파, 우파와는 많이 다르다.

하루가 멀다하고 신문에서 ‘좌파’, ‘친북좌파’, ‘우파 보수’ 같은 표현이 나오는 한국에서 나는 진짜 내가 좌파인지 우파인지 모르겠다. 기사를 읽다보면 나는 원래 보수에 가깝다고 생각했는데 좌파인가?하는 생각이 들기도 하고 아무 생각없이 트윗했다가 ‘친북좌파’로 몰리는 것 아닌가 하는 생각도 든다. 보수쪽에서 보면 좌파고, 좌파쪽에서 보면 보수인 회색분자인지도 모르겠다.

이런 친절한 좌파-우파 감별 퀴즈기능을 한국신문들도 마련해줬으면 하는 바램이다. (NYT 칭찬하다가 이야기가 삼천포로^^)

Update : 오늘 아침자에 또 하나 멋진 멀티미디어기사를 발견. 브룩클린 한 블록에 사는 사람들 이야기를 다룬 기사에 붙은 Interactive feature, Beyond the Stoop.

취재기자와 사진기자가 아마 같이 짝을 이뤄서 이 일대를 취재했을텐데 사진과 녹취록을 버리지 않고 이렇게 독자들에게 모두 보여줄 수 있었다는 점에서 뿌듯했을 것 같다. 이 기사를 보면서 NYT의 내부적인 인터넷보도역량이 상당한 수준에 도달했구나 하는 것을 느꼈다.

트위터팔로어 2만 돌파 그리고 늘어가는 부담감

내 트위터 팔로어수가 드디어 2만을 돌파했다. 연예인들이나 유명기업인에 비하면 그렇게 많다고 할 수는 없는 숫자일 수도 있다. 하지만 보스턴에 있는 평범한 보통CEO의 이야기를 이렇게 많은 분들이 들어주신다고 생각하니 황송할 뿐이다.

트위터를 본격적으로 시작하던 2009년초 수십명을 넘어 수백분들이 내 이야기를 들어주신다는데 신기하다고 생각하고 부담감을 느끼기도 했었다. 그때를 생각하면 정말 격세지감이다. 나는 원래 오랜 예전부터 IT업계의 뉴스트랜드를 훑고, 신문, TV뉴스를 챙기는 것이 오랜 버릇이 되어 있다. 그래서 숟가락하나 더 놓는 느낌으로 내가 생각하기에 유용한 정보를 간단한 내 생각과 함께 트윗으로 그때그때 부담없이 날리는 것 뿐이다. 나중에 찾아보기 쉽게 어딘가 메모를 남기는 것과 진배없는데 그것을 온세상 사람들과 나눌 수 있다니 놀라운 일 아닌가?

나는 항상 뭔가 흥미로운 트랜드를 발견하면 기억해두었다가 주위 동료들이나 친구, 업계지인들을 만나면 이야기하곤 했다. 나 혼자 알고 있는 것이 아까와서다. 그리고 다음에 있을 때는 사내 트랜드세션을 열거나, 내부 게시판에 글을 올려서 가능한한 외부의 새로운 변화에 대해 직원들과 나누고자 노력했다.

지금은 그런 정보의 공유를 트위터를 통해서 비교적 쉽게 완전 오픈해서 하고 있는 셈이다. 트위터를 하면서 정보는 공유하면 할 수록 더 확실한 내 것이 되고 오히려 더 많은 것이 돌아온다는 것을 실감하는 중이다. 많은 분들을 팔로하면서 내가 배우는 것도 더 많다. 트위터는 끊임없는 실시간정보가 살아숨쉬는 정보네트워크라는 것을 항상 실감한다. (이런 점을 고려하면 트위터의 지난 2년간의 놀라운 성장은 사실 놀랄 일이 아니다)

반면 팔로어수가 급격히 늘어가고 하루에 받는 멘션의 수가 수백개에 이르면서 부담이 되는 부분이 있는 것도 사실이다. 나는 사실 항상 CEO로서 매일매일 골치아픈 이슈를 맞닥뜨리고 해결해야하는 바쁜 일상속에서 살고 있다. (이런 말로 못할 고충은 솔직히 트위터에서 공유할 수가 없다^^ 거의 나홀로 삭여야하는 경우가 많다) 이런 상황에서 트위터를 스트레스해소용(?)으로 가끔 사용하는 내가 애시당초 모든 분들을 맞팔로하는 것은 불가능하고 멘션에 일일이 답할 수도 없다. 무조건 맞팔로해달라고 요청하시는 분들도 많고 응답을 요청하는 멘션을 날려주시는 분들도 많다. 가능하면 답해드리려고 하지만 놓치는 경우도 많고 쌓여가는 멘션속에 파묻혀버리는 경우도 있다. 반면 질문하신 분 입장에서는 “저 사람이 나름 유명인(?)이라고 내 말을 씹는구나”하고 생각하실 수 있다. 그 분 입장에서는 충분히 그렇게 생각할 수 있다. (나도 똑같은 경험을 한 일이 있고 답을 못받으면 좀 섭섭하다는 것을 잘 알고 있다) 그리고 팔로어가 천명단위로 늘어나기 시작하면서 무의미한 채팅같은 트윗은 나를 팔로해주시는 분들께 폐가 될 수 있다는 약간의 강박관념(?)을 오래전부터 갖고 있다. 그래서 가능하면 무의미한 트윗은 자제하는 편이다.

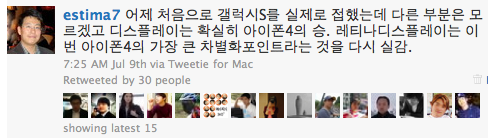

그리고 새로운 고민이 생겼다. 이제는 내 트윗하나의 무게가 너무 커졌다. 아이패드나 아이폰4 등에 대해 무심코 날린 트윗(물론 솔직한 내 느낌)이 나도 모르게 언론기사에 인용되기도 하고 RT되면서 급속하게 전파된다. 많은 분들이 내 이야기에 신뢰를 가져주신다는 것은 고마운데 그럴 수록 더 조심해야하는구나 하는 부담감도 커진다.

위의 트윗은 쓸까말까 약간 주저하다가 솔직한 내 느낌을 한마디 날린 것이다. Twitter의 Native retweet(코맨트없이 RT하는 것)을 통해서만 30분이 RT하셨다. 자신의 생각을 담아서 RT하신 분들도 또 그만큼 된다. 갤럭시S와 아이폰4구입결정에 있어서 내가 미치는 영향력이 상당할 수 있다는 반증이자 내가 그만큼 신중해야한다는 반증이다. 내 진의와 달리 오해를 살 수 있는 여지도 커진다는 뜻이다. 나를 단순한 애플빠, 아이폰빠로 여길 수도 있고… 이것참 난감하다.

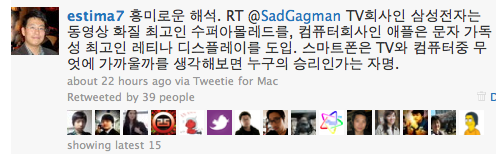

내가 한 RT도 마찬가지다. @SadGagman님의 트윗을 RT한 것은 더 많이 퍼져나갔다.

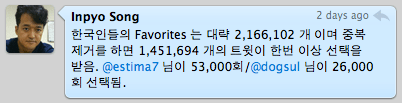

송인표님은 내 트윗이 이렇게 많이 Favorites된다는 분석을 해주셨다. 이것도 참 뜻밖이다.

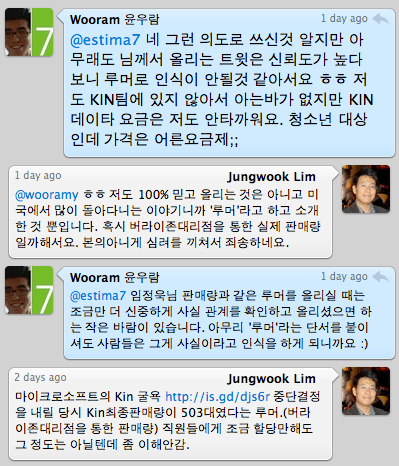

@wooram님의 말씀은 “아니 내가 기자인가?”하는 반문을 하게 했다. 가능하면 어느 한 업체를 조롱하거나 비난한다는 느낌을 주지 않도록 조심하는데도 불구하고 본의아니게 내 트윗으로 피해를 줄 수 있구나 하는 생각을 했다. 개인적 취미차원에서, 스트레스해소용으로 즐기는 트위터가 나도 모르게 나를 하나의 미디어화하고 있다(?)는 아이러니….

이러다가 무슨 큰 사고(필화사건?) 한번 치고 절필(아니 절 트위터)선언을 하게 되는 것 아닌지 모르겠다. 유해정보를 전하는 트위터네트워크의 수괴(?)중 하나로 미디어에서 지목받게 될지도 모른다는 황당한 생각도 든다.

어쨌든 무슨 대단한 정보를 전하는 것도 아니고 뛰어난 통찰력을 지닌 사람도 아닌데 너무 과분하게 많은 분들이 팔로해주셔서 (기쁘기도 하면서) 부담도 많이 된다.

언젠가 이런 이야기를 한번 해보고 싶었는데 약간 여유있는 토요일 아침에 써봤다. 모두들 감사드립니다!

미래를 만들어 낸 창업자들

큰 깨달음을 주는 Steve Blank의 멋진 발표, “Days of Future Past”를 소개한다. Web 2.0 Expo에서 가진 발표다. 영어의 압박이 있지만 강추동영상이다.

이 강연은 ‘창업자’에 대한 4개의 이야기다. 그야말로 미래를 만들어내는 꿈을 가진, 세상을 바꾼 창업자들의 이야기다. 그것도 그런 창업자들의 삶을 그 시대의 또다른 훌륭한 인물들과 비교해서 설명한다. 쉽사리 듣기 어려운 독특한 시각의 이야기지만 많은 울림을 준다.

첫번째는 실리콘밸리의 아버지라고 할 수 있는 스탠포드교수 프레드터먼의 이야기. MIT의 킬리안교수와 비교했다. 왜 실리콘밸리가 보스턴과는 다른, 전세계에 하나밖에 없는 유니크한 ‘실리콘밸리’가 됐는지 조금 이해할 수 있다.

요약하면 2차대전동안 미정부의 군수관련 연구자금을 MIT가 독식했다. 미국정부는 스탠포드에서는 터먼교수만을 동부로 데리고 가서 군수관련 연구를 시켰다. 스탠포드는 눈에 보이지도 않았다. 그런데 전후 스탠포드로 돌아온 터먼교수는 거의 혼자 힘으로 스탠포드공대를 일으켜세웠다. 무기관련 전자기술을 제공하는 첨단센터로 변모시킨 것이다.

그런데 무엇보다 터먼교수가 MIT의 킬리언교수와 차별되는 점은 제자들에게 창업을 장려했다는 점이다. 터먼교수는 스탠포드가 직접 장비를 제작해 사업에 뛰어들기 보다는 그의 제자들이 스탠포드에서 연구한 지적재산을 자유롭게 들고 나가서 창업을 하도록 복돋웠다. 그의 제자들이 팔로알토, 마운틴뷰 일대에 나가서 회사들을 창업하면서 실리콘밸리의 씨가 뿌려졌다.

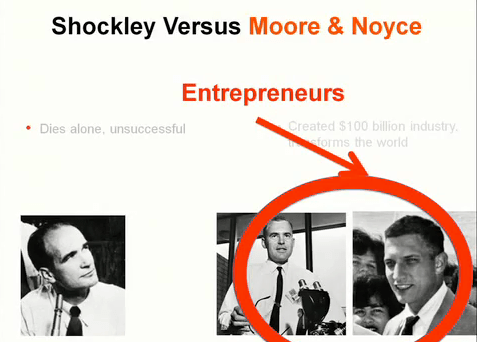

두번째는 실리콘밸리를 만들어낸 페어차일드 창업자 로버트 노이스와 인텔창업자 고든무어의 이야기. 그 유명한 쇼클리와 비교했다. 진짜 왜 실리콘밸리가 ‘실리콘’밸리가 됐는지 알 수 있다.

월리엄 쇼클리는 AT&T출신의 천재과학자로 트랜지스터의 Co-inventor이며 노벨상까지 수상한 사람이다. 그는 50년대에 서부에 와서 쇼클리반도체를 창업했다. ‘실리콘’을 실리콘밸리에 처음 가져온 사람이라고 할 수 있다. 그런데 그는 매니저, CEO로서의 자질은 정말 없었는지 그 밑에서 일하던 수많은 엔지니어들이 1년여만에 다 짐싸서 나가서 독립했다. 그 ‘배신한 8명’중에 가장 유명한 2명이 인텔창업자 고든무어와 페어차일드창업자 로버트 노이스였던 것이다. 더 놀라운 것은 그후 20년동안 65개의 반도체회사가 인텔이나 페어차일드에서 분가해 나왔다. 65개!

세번째는 누구나 다 아는 빌게이츠이야기. IBM PC제작을 지휘한 IBM의 필 에스트릿지씨와 비교했다. 왜 사람들이 대기업을 탈출해 창업에 나서는지 알 수 있다.

빌게이츠의 스토리는 다 아실 것이고… IBM의 필 에스트리지는 IBM PC를 만들어낸 사람이다. 그는 IBM내에서 PC프로젝트를 이끌며 사실상 PC혁명을 주도한 사람이다. 외부에는 거의 알려지지 않았지만. IBM내부에서도 놀란 큰 성공을 이뤄냈지만 그는 4년뒤 내부적인 정치싸움에서 밀려서 PC부문을 떠나 한직으로 밀려났다고 한다. 그리고 얼마뒤 항공사고로 사망했다.

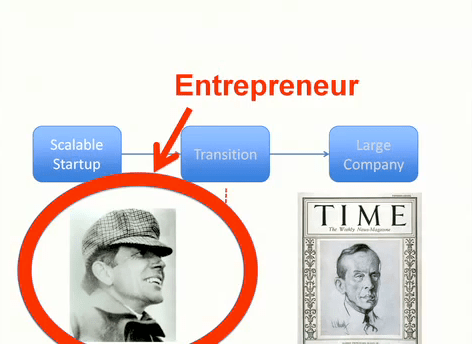

네번째는 GM창업자 빌리듀란트 이야기. 그 유명한 현대 경영의 기틀을 닦은 알프레드 슬론과 비교했다. 슬론은 대기업의 아버지, 현대경영학의 아버지라고 할 수 있는 사람이지만 풍운아 빌리듀란트가 없었다면 존재하지 못했을 것이다.

빌리듀란트는 처음에 마차를 만들던 사업가였다. 그는 자동차에서 미래를 보고 적극적으로 달려들었다. 그는 작은 자동차업체들을 잇따라 인수해 GM을 만들었다. 하지만 좌충우돌의 경영으로 은행에 의해 회사에서 쫓겨났고 그러자 Chevrolet라는 다른 자동차회사를 세워 성공, 이번에는 GM을 인수해버렸다. 그런데 10년뒤에는 또 은행에 의해 자신이 세운 회사에서 쫓겨났다. 그리고 알프레드 슬론이 들어와 오늘날의 GM을 만들어냈다. 결국 빌리듀란트는 아무도 기억하는 사람이 없이 볼링장을 운영하며 쓸쓸히 죽었다. 하지만, 빌리듀란트가 GM을 세우지 않았다면 오늘날의 GM이 있었을까?(물론 지금 GM은 미국국민의 세금으로 간신히 연명하는 회사가 됐지만 말이다.)

이 강연을 듣고 그야말로 미국이 오늘날의 초강대국이 된 것은, 또 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 아직도 혁신이 흘러넘치는 나라가 된 것은, 지치지 않는 정열로 도전하는 창업자들과 창업가정신이 넘치기 때문이라고 생각했다. 한국사회에 시사하는 바가 큰 이야기다.

비슷한 맥락에서 트위터창업자 잭 도시의 3 Keys to Twitter’s Success도 챙겨볼만한 훌륭한 발표다. 창업가정신과 실행력, 행운, 그리고 그런 창업가들을 받쳐주는 사회적 분위기 등등 많은 생각을 하게 한다. 역시 강추.

공중파뉴스에 나와 논평하는 블로거

월요일 아침 Eleanor Kagan의 미대법원판사지명 뉴스를 보면서 살짝 놀랐다. 50세 최연소 대법원판사지명, 첫 여성 하버드법대학장 등의 화려한 경력을 가지고 있는 Kagan이라 뉴스가치는 충분해 온 미국언론이 다투어 이 뉴스를 보도하던 중이었다. 우연히 NBC Today Show를 보고 있는데 Kagan소개, 미국정가의 반응 등이 나온 뒤에 전문가 논평시간이 되었다. 그런데 Kagan의 대법원판사지명에 대한 논평을 한 블로거가 나와서 하는 것이 아닌가? (투데이쇼가 전통적인 뉴스라기 보다는 모닝쇼에 가깝지만 그래도…)

투데이쇼 진행자인 Matt Lauer는 “널리읽히는 Supreme Court블로그 Scotusblog.com의 발행인이자 모워싱턴 법무법인 파트너인 톰 골드스타인씨를 모셨다”고 소개했다.

와, 블로거라니. 물론 변호사이긴 하지만 내노라하는 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈의 기자나 전직 관료들도 있을텐데 블로그 발행인을 메이저 공중파방송에 출연시키다니 조금 놀랐다. 약간 신선한 충격.

그리고 신기해서 Scotusblog.com이 어떤 블로그인지 한번 가봤다.

‘미국대법원에 관한 블로그’라고 명확히 하고 있고 다수의 저자들이 참여하고 있다. 살짝 살펴만봐도 그 방대한 정보량에 압도될 지경이다. 그리고 Wiki까지 가지고 있으며 방대한 자료에 대한 검색기능도 잘 갖춰놓았다.

궁금해서 위키피디아항목이 있는지까지 찾아보았다. 역시 있다. SCOTUSBLOG에 대한 위키피디아소개

위키피디아에 따르면 SCOTUS BLOG는 2002년에 생긴 대법원에 대한 블로그로 Akin Gump Strauss Hauer & Feld라는 Law firm이 Funding하고 있다.

놀랍게도 2007년 하루 페이지뷰가 10만뷰를 돌파했다고 선언하고 있다. (이런 딱딱한 내용의 블로그가 하루 10만뷰!)

Scotus Blog는 적어도 미국대법원에 관한한은 최고의 권위를 자랑하는 매체였던 것이다. 주요 이슈가 터질 때마다 심층보도, 논평을 시시각각 내놓고 그것을 미전역의 법조인들이 열심히 읽고 있는 것이다. 대법관들도 몰래 읽고 있을지 모르겠다는 생각도 든다.ㅎ

뉴욕법대의 기사에 따르면 이 블로그는 잡지 기사보다도 휠씬 깊이있는 법조기사를 양산해내고 있다고 한다(“With growing numbers of lawyers and legal scholars commenting on breaking legal issues, the blogosphere provides more sophisticated, in-depth analysis of the law than is possible even in a long-form magazine article.”)

ABA저널의 에드워드 아담스에 따르면 SCOTUS Blog는 최고의 법조블로그중 하나이며 “어떤 언론보다도 대법원에 관한한 깊이있게 보도하는 법조인들이 운영하는 매체”라는 평가를 받고 있다. (Edward Adams, editor and publisher of the American Bar Association’s ABA Journal, said that SCOTUSblog is one of the best law blogs. “It’s run by lawyers and they cover the Supreme Court more intensively than any news organization does, and it does a better job, too.”)

나는 이런 블로그를 보며 미국인터넷의 힘을 실감한다. 한국에서는 “인터넷의 99%는 쓰레기”라는 말도 나오지만 미국에서는 절대 그런 말이 나올 수가 없다. 악화도 있지만 이렇게 STOTUS Blog같은 양질의 정보, 기존 미디어를 압도하는 깊이있는 콘텐츠들이 더 많기 때문이다.

사회 각 분야에 이렇게 깊이 있는 블로그들이 많이 있고 이들이 엄청난 콘텐츠를 인터넷에 공급하고 있다. 그리고 구글은 이런 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 PageRank 알고리듬을 통해 Discoverability를 높인다. 그리고 기존 미디어들도 이런 인터넷의 전문가들을 우대해 그들의 의견을 듣고 기사에 반영한다. 더구나 요즘은 트위터, 페이스북을 통해 이런 좋은 글들이 실시간으로 공유되고 삽시간에 퍼져나간다.

아무리 정보의 홍수시대라지만 나는 그래도 이렇게 멋진 정보가 넘치는 세상이 좋다. 알고 싶어도 정보가 감추어져 있고 왜곡된 정보만 일부 제공되는 세상보다는 이처럼 모든 것을 투명하게 밝히고 그에 대한 다양한 스펙트럼의 분석들이 넘쳐나는 세상이 좋다. 물론 교육을 통해서 이런 정보를 잘 취사선택할 수 있는 능력을 배양해야겠지만 알고자 하는 사람에게는 멋진 세상이 아닐까 싶다.

물리적거리와 사회적 관계 : 자주 봐야 소통된다

얼마전 버클리경영대학원(HAAS) 강의중 인상깊게 들은 내용 하나. 어찌 생각하면 당연한 것인데 내가 워낙 직장생활하면서 뼈저리게 느낀 것을 이론적으로 정리했구나 싶어서 무릎을 쳤다.

내용은, ‘물리적거리와 사회적 관계’에 대한 연구다. MIT에서의 연구인데 한층에 거주하는 사람들을 놓고 일정기간 이후 서로 얼마나 이름을 알아맞출 수 있는지를 조사했다. 그 결과 바로 옆집(1 door away)는 41%가 이름을 맞췄고, 두집건너는 22%, 3집건너는 16%, 4집 떨어진 경우는 10%만이 이름을 맞췄다는 것이다.

교수가 왜 이 이야기를 하냐하면 오피스빌딩의 구조나 위치가 직원들의 상호친밀도에 큰 영향은 준다는 것이다. 즉,

“두사람의 거리가 멀어질수록 두사람이 소통을 할 확율도 떨어진다.”

한 회사의 구성원들이 근무하는 공간이 물리적으로 여러곳으로 갈라질 경우 소통에 심각한 문제가 생긴다는 것이 내 지론이다. 협업이 필요한 부서일 경우 최대한 가까이서 근무하는 것이 좋다. 화장실을 오가며, 물을 가지러가며라도 얼굴을 하루에 한두번 마주치는 것과 전혀 그렇지 못한 것과는 큰 차이가 있다. 같은 층이라도 문이 있는 서로 다른 격리된 공간으로 분리되어 있는 경우 각각 한쪽에 근무하는 그룹별로 파벌 비슷한 것이 생기는 것을 목격하기도 했다. 간단한 생일파티도 공간별로 따로 모여서 하더라.

또 어떤 경우에서는 층이 많은 관계로 각각 짝수층, 홀수층에 근무하는 사람들끼리 서로 친해지고 층이 엇갈리면 한 건물에 근무해도 한달내내 얼굴도 못보는 경우도 많았다. 또 불과 100미터의 가까운 거리였음에도 불구하고 두개의 부서가 떨어져 있으니 심각한 내부 갈등이 쌓였다. 더구나 CEO가 한쪽 빌딩에서 근무하고 다른 쪽 빌딩을 잘 안 건너올 경우에는 더더욱 문제가 심각했다. CEO가 없는 건물에 근무하는 직원들은 항상 자기들이 보스와 멀리 떨어져 있어서 여러가지로 불이익을 본다고 생각했다.

이렇게 단절되면 안되겠다는 생각에 나도 지난해 미국에 온 이후 홀로 단절되어 있는 개인사무실을 빠져나와서 직원들이 모두 근무하는 쪽의 가장 끝쪽의 오픈된 공간으로 자리를 옮겼다. 최소한 이렇게 하니 매일 오가면서 거의 모든 직원들의 얼굴을 최소한 한번은 볼 수 있게 되어 좋다.

iPad에 대한 사람들의 반응

잠시 출장을 다녀오면서 iPad를 가지고 갔다. 사실 매일처럼 사무실과 집을 자동차로 왕복하는 상황에서는 출퇴근, 이동시에 아이패드를 사용할 일이 없다. 서울과 같은 환경에서 아이패드를 사용해 볼 수가 없는 것이다.

그런데 이번에 잠시 Bay Area출장을 다녀오면서는 일부러 렌트카도 빌리지 않고 BART, Caltrain 등 대중교통수단을 통해서 이동했다. (차를 빌리고 운전하고 힘들게 파킹하고 그런 과정이 귀찮아서 그렇다. 물론 비용도 더 절약하고)

처음 공항 게이트앞에서 아이패드를 꺼내들었더니 내 오른쪽에 있는 사람이 뭐라고 말을 건다. “사람들이 아이패드 괜찮냐고 굉장히 많이 물어보지 않느냐” 그러면서 옆에 있는 여자분을 가르키면서 “아이패드 가지고 싶어서 안달이다”라고 한다. 그러자 아이폰 유저인 그 여성분은 “사고 싶은데 망설이고 있다. 고민중이다. 실제로 써보니 어떠냐?”고 묻는다. 뭐 간단히 대답해주고 한번 만져보도록 해줬다.

다시 들고 좀 보려고 했더니 어떤 남자가 슥 지나가면서 “How do you like it?”이라고 또 말을 건다. 이거참 민망하고 귀찮아서 조금 보다가 그냥 집어넣었다.

샌프란시스코 BART(지하철)에서는 아이패드를 꺼내서 신문을 읽고 있는데 뒤에서 “아이패드가 어쩌고 저쩌고” 수근거리는 소리가 들린다. 한번은 내 앞에 서있던 흑인아저씨들이 갑자기 또 “How do you like it?”하고 물어온다. 순식간에 주위에 앉은 사람들끼리 “사고 싶은데 아직 잘 모르겠다. 너무 이른 것 아니냐. 나오자마자 사면 별로 안좋다. 나는 최소 2개월 기다렸다가 살거다” 등등 이야기 꽃을 피운다.

이미 아이패드를 사서 쓰시는 분들도 몇분 만나서 이야기를 했는데 부정적인 반응이 없다. 다 이거 아이폰처럼 대박날거라는 것이 공통된 의견이다.

이런 첨단기기를 내놓고 길거리의 남녀노소 누구나 알만큼 홍보-마케팅을 한다는 것이 얼마나 어려운가. 미국인들과 이야기하면서 애플의 엄청난 홍보력에 다시 한번 감탄했다.

사족 : 미국을 다녀보면 날이 갈수록 아이폰이용자들이 늘어나는 것 같다. 너무 많이 쓴다. 샌프란이나 뉴욕같은 곳은 참 AT&T망이 안좋은데도 어떻게 그리 많이 쓰는지 알 수가 없다. (전화를 2대쓰는지도) 아이폰을 쓰는 사람들은 일반전화나 다른 스마트폰을 쓰는 유저보다도 더 많이 꺼내들고 들여다보는 경우가 많아서 그런지도 모르겠다. 지하철역, 안, 공항게이트앞 등 사람들이 많이 모이는 곳에서는 갈수록 더 많이 보인다. 돌아오는 비행기안에서는 나를 포함해 한줄에 있는 사람들이 우연히도 다 아이폰을 꺼내들고 있더라. 참, 이번 출장에서 나 말고 실제로 아이패드를 쓰고 있는 사람은 딱 한명 봤다. ㅎㅎ

사족2 : 외부에 아이패드를 가지고 다니면서 써보니 아무래도 인터넷이 연결안되는 것이 불편했다. 꼭 아이팟터치를 가지고 다니는 느낌이랄까? wifi가 제공되는 곳이라도 무료가 아닌 경우는 인터넷이용이 어렵기 때문이다. 돈만 많으면 3G버전으로 사서 쓰는게 더 좋겠다는 생각을 했다.

서울에서 번성하는 포스퀘어에 놀라다(시사인기고)

얼마전 서울을 7개월만에 방문했다가 깜짝 놀랐다. 불과 7개월사이에 만나는 사람들의 눈빛이 달라져 있었다. 들떠 있었다. 침을 튀겨가며 새로운 세상을 이야기했다. 그들의 손에는 한결같이 아이폰이 들려있었다.

발매된지 불과 3개월여의 아이폰이 가져온 변화는 엄청났다. 말로만 듣던 모바일인터넷의 파워를 직접 체험하며 다양한 아이폰앱의 세계를 접한 사람들은 금세 한국바깥의 세상이 어찌 변하고 있는지 알아차렸다. 그리고 그런 자신의 체험담을 트위터를 통해 실시간으로 많은 이들과 소통하기 시작했다. 그처럼 변화를 직접 몸으로 체감하면서 즐거워하는 모습들을 보니 나도 기뻤다. 한국인 특유의 쏠림현상이라는 생각도 들었지만 한번 하면 순식간에 쫓아가는 한국인의 저력을 다시 느꼈다.

그런데 또 놀란 것이 있다. 위치기반SNS인 포스퀘어(Foursquare.com)가 한국에서도 의외로 인기를 얻고 있는 것이 아닌가.

포스퀘어는 약 1년전에 시작한 모바일기반SNS서비스다. 레스토랑이든 수퍼마켓이든 학교든 어떤 장소에 갔을때 가지고 있는 스마트폰을 통해 현재 위치를 체크인(Check-in)할 수 있도록 만든 서비스다. 예를 들어 내가 강남역근처 스타벅스에서 체크인한다면 스마트폰의 GPS기능을 통해 현재위치에서 가까운 점포의 리스트를 보여주며 거기서 스타벅스를 선택해 체크인하면 된다.

Loopt, Google Latitude 등 기존 위치기반SNS서비스와 포스퀘어의 가장 큰 차별점은 현재위치를 자동으로 친구들과 공유하는 것이 아니라 본인의 의지로 체크인하도록 했으며 그 과정에 게임요소를 도입했다는 점이다.

포스퀘어유저들은 체크인횟수 등 활동성에 따라 포인트를 받는다. 그리고 자신의 친구들이나 그 지역 사람들을 대상으로한 랭킹을 매번 볼 수 있다. 어느 정도 레벨에 오르면 배지를 지급받는다. 어떤 장소에 몇번이상 체크인하면 ‘시장(Mayor)‘지위를 부여받는다. 이런 식으로 사람들의 경쟁심을 자극해서 더 열심히 체크인을 하도록 만든다.

포스퀘어는 이런 간단한 아이디어로 지난 1년간 선풍적인 인기를 모으면서 급성장했다. 작년에 나도 포스퀘어의 이런 아이디어가 너무나 인상적이었기에 내 블로그를 통해서 소개한 일이 있다. 그 이후에 한국에서도 조금씩 포스퀘어에 대한 관심이 높아져가는 것을 느낄 수 있었다.

그런데 이번 한국방문에서 깜짝 놀란 것은 이미 한국에서도 예상이상으로 포스퀘어가 인기를 얻고 있다는 것이었다. 이태원의 중국집, 강남역의 라면집, 심지어는 회사의 화장실까지도 이미 포스퀘어에 누군가 등록을 해놓았고 당당히 ‘시장’이 자리잡고 있었다. 새롭고 신기한 서비스에 대한 한국인의 호기심과 아이폰의 폭발적 성장이 빚어낸 현상이 아닌가 싶다.

안타까운 점은 정작 한국은 신경도 쓰지 않는 포스퀘어가 (자기들도 모르는 사이에) 한국시장에서 이렇게 저변을 넓히고 있는 동안 한국의 인터넷업체들은 손발이 묶여 있다는 점이다. 시대착오적인 온갖 위치관련 법령, 규제에 묶여 한국업체들은 위치관련 인터넷서비스를 시작할 엄두도 못내는 사이, 해외서비스가 한국에 들어와 사실상 시장을 휩쓸고 있다는 사실… 참 아이러니하다.

한국업체들이 위치정보관련된 서비스를 만들 꿈도 못꾸는 사이, 포스퀘어는 1년동안 50만명유저를 확보했다는 뉴스가 지난주 떴다. 그리고 일주일만인 오늘 또 10만명을 더해 60만명의 유저수에 도달했다는 놀라운 뉴스를 내보냈다. 제 2의 트위터탄생이다.

한국인들도 할 수 있다. 상상력을 마음껏 펼칠 수 있도록 장벽만 없애주면 된다고 믿는다. 아이폰과 함께 우리 정부의 시각도 대승적으로 바뀌기를 기대한다.