Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

처음으로 가진 언론인터뷰기사

지난해말 오마이뉴스의 김시연기자와 스카이프를 통해 인터뷰를 가진 뒤 나온 기사.

가벼운 마음으로 인터뷰에 응해서 한시간가까이 화상통화로 이런저런 이야기를 했었는데 이렇게 멋지게 인터뷰기사로 풀어주었다.

돌이켜보니 (일본언론을 제외하고) 한국언론에서는 첫번째로 나온 내 인터뷰기사다. 약 12년전 한국의 신문기사에 처음으로 이메일주소를 넣는 아이디어를 냈다고 몇몇 일본신문과 인터뷰를 한 일이 있다. 당시 아사히, 마이니치, 산케이신문에 내 인터뷰기사가 크게 나왔었다. (물론 한국에서는 아무도 관심이 없었지만^^)

십수년전 몇년간의 기자생활을 하면서 다른 사람을 인터뷰하고 기사로 쓴 것은 수백번에 달했지만 정작 내가 인터뷰대상이 되서 그 인터뷰내용이 한국에서 기사로 나온 것은 이번이 처음이다. 보잘 것 없는 사람에게 인터뷰를 요청해준 김시연기자에게 감사.

그래서 기념삼아 블로그에 한줄 써봤다.^^ 올해의 첫번째 블로그포스팅.

구글, 네이버, 다음검색의 작은 차이

아까 오마에 겐이치씨가 “인간이 변하는 방법 3가지”에 대해서 트윗한 것보고 “저거 옛날에 봤던 건데…”하고 생각했다. 그리고 생각난 김에 한마디 트윗을 날렸다.

“인간이 변하는 방법은 3가지 밖에 없다는 말을 들었는데 1. 시간배분을 바꾼다. 2. 사는 장소를 바꾼다. 3. 사귀는 사람들을 바꾼다. 생각해보니 나는 보스턴에 와서 미국회사 다니면서 2,3번이 자동으로 변화. 나는 변했는가?”

그러다 불현듯 “맞아. 내가 블로그로 간단히 번역해서 썼던 것 같다”는 생각이 떠올랐다. 그래서 바로 검색해봤다.

검색어는 머리속에 순간적으로 떠오른 “시간배분을 바꾼다“로 했다. 다음은 그 결과.

역시 구글검색결과는 나를 실망시키지 않는다. 첫번째 검색결과로 내 블로그의 “인간이 변하는 방법 3가지“를 정확히 보여준다. (나도 블로그로 썼었는지 거의 잊고 있었는데!)

가끔 옛날에 봤던 기사(주로 영문)를 머리에 떠오르는 몇개의 단어를 조합해 검색해보는데 그럼 어김없이 쉽게 찾을 수 있다. 구글때문에 기억력이 감퇴된다는 항간의 이야기가 무리가 아니다.

어쨌든 위 결과를 보고 당시 내 블로그글을 몇분이 인용해서 소개했었다는 것을 알게 됐다. (Channy’s Blog와 GOODgle Blog는 당시 트랙백을 하셔서 기억이 난다)

그래서 생각난 김에 네이버와 다음에서도 똑같이 검색해봤다. 다음은 그 결과.

다음 검색링크 (다음의 검색결과에서는 3번째로 내 블로그가 나와있다)

사실 위 경우는 얼마전 깜신님이 문제제기해 큰 화제가 된 네이버 검색창의 폐쇄성, 지나치다 못해 황당 포스팅과 조성문님의 깜신님의 “네이버 검색의 폐쇄성” 블로그 트윗, 그리고 그 후 포스팅에도 나와있는 경우다. 나는 사실 미국의 블로그플렛홈인 워드프레스를 쓰고 있어서 그런가 하는 생각을 했고 블로그노출에 별로 신경을 쓰지 않길래 대수롭지 않게 여기기도 했다. (내 블로그는 네이버검색엔진을 통한 유입이 거의 없다. 물론 일부러 막은 것은 아니다. 설정이 Open으로 되어있다)

하지만 위 네이버의 경우처럼 원저자의 글이 노출되지 않고 퍼간 글 위주로 보이는 것은 진짜 문제가 있다고 생각한다. (내 글도 일본인의 트윗에서 인용한 것이긴 하지만) 아무리 글이 많이 링크, 펌질되어 퍼져나가더라도 처음에 그 아이디어를 소개한 원저자의 글이 제일 상단에 노출되어 트래픽을 받을 수 있도록 하는 것이 검색엔진의 사명이 아닐까. 네이버, 다음 등 국내검색엔진들도 이런 방향으로 바뀌어 나가길 기대한다.

예전에도 몇번씩이나 이런 경험을 했었다. 이번에도 그냥 넘어가려다가 그래도 이런 문제제기가 쌓이면서 보다 더 나은 방향으로 나가길 바라는 마음에서 나도 한줄 썼다.

일본에서 아이폰같은 혁신적인 소프트웨어제품이 나오지 못하는 이유

상당히 흥미롭고 우리에게도 많은 시사점을 주는 글을 일본사이트에서 한달도 전에 발견했다. 일본에서는 잘 알려진 재미벤처기업가인 나카지마 사토시씨의 “왜 일본의 소프트웨어는 세계에 통용되지 못할까”라는 글이다. (나카지마씨는 일본의 전설적인 개발자로 오랫동안 시애틀의 MS본사에서 근무하기도 해 미국, 일본의 소프트웨어업계사정에 정통한 분이다)

세계수준에 비해 낙후된 일본의 소프트웨어산업의 문제점을 날카롭게 비판한 글이다. 재미있는 것은 일본의 소프트웨어산업을 건설산업에 비유했다는 점이다. 건설산업처럼 노동집약적인 구조를 갖기 때문에 결국 소프트웨어엔지니어가 지식노동자가 아닌 ‘인부’취급을 받는다는 것이다.

읽으면서 물론 100%는 아니겠지만 여기서 ‘일본’을 ‘한국’으로 바꾸어도 그다지 위화감이 없다는게 놀랍다. 이 글을 읽으면 왜 우리 소프트웨어산업이 고전을 면하지 못하고 있을까. 우리 소프트웨어산업이 어디를 모방해서 이렇게 됐을까에 대한 힌트를 얻을 수 있다.ㅎㅎ

소개할까하다가 다른 분들이 하시겠지 싶어 잊고 넘어갔는데 지금보니 아직도 소개가 안된 것 같아(내가 아는 한) 정리해둘 겸 싶어 간단히 요점만 번역해보았다. 개인적으로 이런 건설형(?)으로 이뤄지는 IT프로젝트에 관여해본 경험이 있기에 내용에 절절히 공감하는 바이다. 이하 대충한 요점 번역. (일본어되시는 분들은 원문을 읽으시길 권유)

————————————————————————————————————————————————————————-

나카지마씨는 왜 일본의 소프트웨어산업과 미국이 다른가를 이해하기 위해서는 우선 미국의 소프트웨어산업의 출발자체가 다르다는 것을 이해해야한다고 역설한다.

미국에 있어서 소프트웨어비즈니스는 기본적으로 벤처주도형으로 성장해왔다. 마이크로소프트가 전형적인 예인데 어도비, 구글, 애플, 세일즈포스 등 이 업계를 견인하는 회사의 대부분은 ‘창업자’라고 불리우는 야심찬 사람들이 주도하는 벤처기업이다.

이런 벤처기업은 ‘High Risk, High Return’형의 지식집약형 비즈니스모델을 지향한다. 마이크로소프트의 소프트웨어라이센스모델이 전형적인 예다. 반면 미국의 벤처투자자들은 비즈니스를 키우기 위해 끊임없이 사람을 고용해야하는 노동집약적비즈니스에는 관심이 없다.

그렇기 때문에 이런 미국의 소프트웨어비즈니스에 있어 소프트웨어엔지니어는 프로구단의 야구선수같은 존재다. 구단은 선수가 최상의 컨디션에서 최고의 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하고 스타플레이어에게는 그에 맞는 최상의 대우를 한다. 극소수의 뛰어난 소프트웨어엔지니어에게도 프로야구선수같은 대우를 한다는 것이다. 즉, 진짜 실력사회다.

반면 일본의 소프트웨어비즈니스는 관료주도의 ‘IT육성책’으로 인해 ‘IT건설비즈니스모델’이 됐다. 프라임벤더라는 거대한 IT기업이 대규모의 소프트웨어개발프로젝트를 수주하고 실제 프로그래밍은 ‘하청’이라고 불리우는 중소소프트웨어기업이 행하는 것이다. 마치 건설업계 같은 구조다. 부작용은 다음과 같다.

- 노동집약형 비즈니스모델 – 결국 인건비에 이익율을 더해서 대가를 청구.

- Waterfall형의 소프트웨어개발-고객의 요청을 받아서 아래로 하청, 하청, 하청….

- IT관련기업의 해외에서의 경쟁력의 저하-이런 환경에 쓸려버리는 소프트웨어회사들이 경쟁력을 가진다는 것이 불가능. 하청만 하던 회사가 아이폰같은 혁신적인 제품을 만들 수 있을까?

- 벤처기업을 시작하기 어려운 환경-소위IT건설회사를 정점으로 하는 피라밋형의 일본에서는 벤처를 시작하기가 어려움. 게임이나 모바일회사라면 혹시 모르지만 비즈니스소프트웨어를 만들려는 경우는 IT건설회사를 무시하기 어렵기 때문에 단념.

- SW엔지니어 지위의 격하 – 가장 치명적인 것은 SW엔지니어의 지위의 격하. 프로야구선수대접을 받는 미국과는 달리 일본에서는 SW엔지니어는 신 3K(힘들다, 어렵다, 귀가가 늦다) 등으로 조소를 들을 정도로 각박한 노동환경하에 있음. 특히 ‘엔지니어파견’제도가 그런 경향을 부추키고 있음.

소프트웨어는 Art다.

이런 일본의 IT산업중에서도 경영진이 제대로 SW엔지니어의 가치를 인정하고 있는 것이 게임과 휴대폰콘텐츠업계. 모든 분야에서 SW가 중요해지는 시점에 일본기업이 언제까지나 소프트웨어를 IT건설회사식으로 운영해서는 해외기업에 백전백패다. 소프트웨어개발은 댐, 교량 건설과는 다른 것이다. 인력을 대거 투입해서 만드는 소프트웨어공장은 환상. 소프트웨어엔지니어는 프로선수이며 아티스트임을 명심해야한다.

소프트웨어에 있어 차별화를 무기로 하는 기업에 있어서 우수한 엔지니어를 어떻게 확보해서 최대한의 역량을 발휘할 수 있도록 하는 환경을 만들어주느냐가 경영자의 가장 중요한 책임이다. 인재를 경시하는 기업에는 좋은 인재가 가지 않는다. 이대로 놔두다간 석박사를 마친 일본의 우수한 인재들이 모두 구글을 목표로 미국 서해안으로 이주 안한다는 보장이 없다.

반면 엔지니어들에게는 가능한한 빨리 영어를 습득할 것을 강력히 권한다. 당신이 학생이라면 미적지근한 일본대학에서 놀 시간이 있으면 미국에 유학해서 영어를 배우고 진짜로 제대로 공부할 기회를 가져야 한다고 말하고 싶다. 조만간 일본의 IT산업도 글로벌화의 물결에 휩쓸릴 것이고 그런 시대에는 영어가 가장 큰 무기가 될 것이다. 요즘 시대는 번뜩이는 두뇌와 함께 영어를 유창하게 구사하는 그런 엔지니어를 요구하고 있다.

미국미디어에서 바라본 일본, 중국.

오늘 일요일자 뉴욕타임즈 1면에 이런 기사가 실렸다. Japan Goes From Dynamic to Disheartened. 이것은 일본의 몰락을 다룬 NYT시리즈기사의 첫회라고 한다. 지난 20년간의 일본의 디플레이션에 대해 다룬 시리즈기사이다. 어떻게 20년전 엔고의 한가운데서 ‘슈퍼파워 재팬’으로 전세계를 사들이던 일본이 20년전 제자리 걸음, 아니 오히려 후퇴를 하면서 활력을 잃어버리고 전세계의 이렇게 되서는 안된다는 ‘반면교사’역할을 하게 되었는가를 이야기한다.

지금으로부터 21년전 89년 엔고가 최고점에 있던 당시 처음으로 일본도쿄에 가서 나름 큰 충격과 자극을 받았던 나로서는 지금과 같은 일본의 몰락이 참 안타깝기도 하다. 당시에는 일본인의 근면함, 친절함 등에 참 감명을 받았었는데… 이 뉴욕타임즈의 기사는 아주 신랄하다. 일본인으로서 이 기사를 읽으면 참 가슴이 아플 듯 싶다. 기사의 분위기는 일본의 문제를 진단하면서 미국 등 서방세계가 그렇게 되서는 안된다는 메시지도 담고 있다. 읽어볼만한 기사다.

아이러니하게도 ABC월드뉴스는 이번주부터 중국특집을 한다. 월드뉴스의 앵커 다이앤소이어와 데이빗뮤어기자가 중국현지에서 지금의 중국을 해부하는 리포트를 한달동안 내보낸다고 한다. 이 리포트의 톤은 이제는 완전히 미국의 라이벌로 떠오른 중국에 대해서 잘 알아야겠다는 것이다. 모든 면에서 미국과 중국을 비교해보겠다고 한다. 특히 미국과 중국, 양국의 틴에이저소녀의 생활을 비교하면서 이 두 소녀가 장성했을 때의 미래는 어떨지를 예상해보겠다고 한다. 이제는 더 이상 중국이 공산국가도 아니고, 싸구려 물건이나 생산해내는 나라가 아닌 미국과 대등한 라이벌이라는 것을 인정하는 리포트가 아닌가 싶다.

어쨌든 미국의 메이저신문과 방송이 전하는 일본과 중국에 대한 시리즈기사가 두 나라의 엇갈린 운명을 그대로 드러내는 것 같아서 의미심장하다. 그 두 나라 사이에 있는 한국의 운명은 어떻게 될지… 다 우리 하기 나름이다.

한국의 놀라운 모바일사용량, 그리고 든 생각.

거의 2년전부터 트위터를 본격적으로 사용하기 시작하면서 한국내 트위터사용자들이 부쩍 늘어나고 있는 것을 피부로 느끼고 있다. 정확히 기억은 나지 않지만 아이폰 출시 이전 2009년 8월의 내 팔로어수가 5천여명정도였던 것 같다. 아마 아이폰이 출시되던 2009년 11월에는 6천여명쯤 되지 않았을까 싶다. 그 이후 1년이 안된 시점에서 지금 내 팔로어는 2만명 가까이 늘어 현재 2만5천4백여명이다.

이 2만명의 팔로어가 모두 아이폰을 비롯한 스마트폰때문에 늘어난 것은 아닐 것이다. 하지만 아이폰 출시이전에 미국에서 아이폰을 실제로 쓰면서 느낀 경험, 아이폰3GS출시 당시 이야기, 특이한 앱에 대한 내용을 트윗하면 항상 “아이폰이 그렇게 좋아요?”, “혹시 애플에서 일하시나요?” 같은 질문을 종종 받고는 했다. 실제로 써보지 않아서 도저히 이해를 못하겠다는 반응도 많았다. 그런데 아이폰출시 이후 가끔씩 멘션으로 “에스티마님이 이야기하시던 것을 직접 써보니까 알겠어요. 공감합니다!”류의 글들이 들어오기 시작했다. 그리고 모두 아시다시피 아이폰이 한국에서 대박이 났다.

그 이후 요즘들어 피부로 느끼기 시작한 것이 내 트윗을 일반 PC환경이 아닌 모바일상에서 읽는 분들이 많은 것 같다는 느낌이었다. 아이폰으로 트윗하시는 분들도 많이 보이고 (오타때문에 느낄수있다^^) 플래쉬가 섞인 페이지링크를 트윗하면 “아이폰에서 안보여요”라고 반응들도 자주 왔다. 그래서 과연 내 트윗을 읽는 분들중 모바일비율이 얼마나 될까 궁금했다.

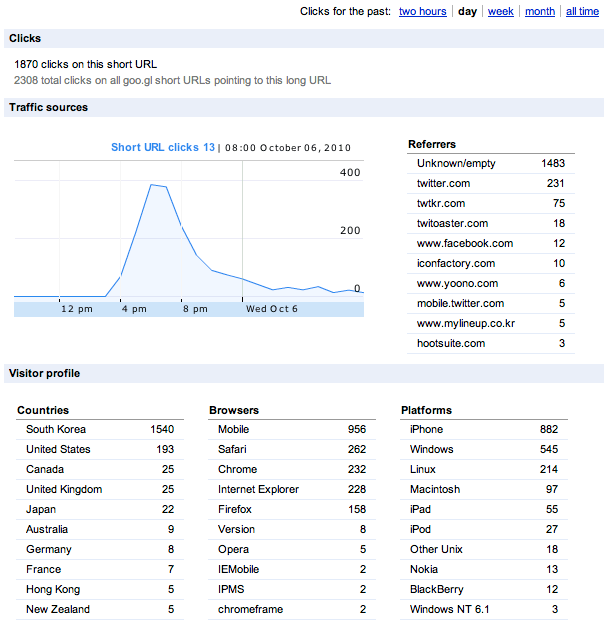

그런데 얼마전 발표된 Google URL Shortener서비스덕분에 대충 감을 잡을 수 있게 됐다. 트윗할 링크를 이 서비스를 이용해서 짧게 만들고 트윗하면 클릭수를 실시간으로 모니터링해준다. 특히 좋은 점은 클릭하시는 분의 OS나 브라우저가 뭔지까지 분류해서 알려준다는 점이다.

이 서비스를 통해서 보면 항상 그런 것은 아니지만 놀랍게도 모바일클릭이 전체 클릭의 절반가량을 차지한다! 아래는 어제 공유한 If you do this in and email, I hate you 라는 이메일에티켓에 대한 만화의 구글숏링크 클릭분석이다. 약 15시간동안 발생한 클릭을 분석한 것이다.

내가 만든 이 구글숏링크에서 발생한 1870번의 클릭중에 956번이 모바일에서 발생했다. 51%다. 그중 92%인 882클릭이 아이폰에서 나왔다.

물론 클릭분석내용과 분류방법에 대한 구글측의 자세한 설명이 없어서 좀 의문이 있다. 안드로이드플렛홈이 따로 표시가 되지 않아서 갤럭시S같은 폰에서 얼마나 트래픽이 나오는지 모르겠다. iPad와 iPod에서도 제법 클릭이 나오는데 모바일로 분류되는지 모르겠다.

하지만 이 결과만 놓고 봐도 지금 한국에서 엄청난 양의 트래픽이 모바일에서 발생하고 있고 그중 대부분은 아이폰을 위시로 한 iOS계열이라는 것은 명확한 사실로 보인다. (물론 내 팔로어분들이 일반적인 유저와는 거리가 멀 가능성도 크다^^-사파리와 크롬유저가 저렇게 높은 것만 봐도 그렇다) 갤럭시S가 많이 보급됐다고는 하지만 실제 모바일인터넷사용량면에서는 아이폰유저와 갤럭시S유저간에 큰 차이가 있는 것으로 보인다.

그리고 또 하나 특기할만한 사실은 클릭수. 내가 날린 모든 트윗이 이렇게 높은 클릭수를 올리는 것은 아니다. 이건 거의 최고 수준이다. (겨우 수십클릭올리는 경우도 많다) 하지만 공감이 되는 컨텐츠일 경우 소셜미디어에서 RT를 타고 불과 몇시간만에 1천회가 넘는 클릭을 올릴 수 있다는 사실이다. 이런 정도의 클릭은 한국에서 트위터이전에는 아마 포털, 몇몇 온라인뉴스사이트나 몇몇 유명커뮤니티의 게시판이 아니고서는 올리기힘들었을 것이다. 선정적인 낚시제목도 아니고 연예인 관련 가쉽도 아닌데. (직접 클릭까지는 하지 않더라도 트윗내용을 읽어본 사람은 몇배 더 많다는 이야기다)

이제 한국은 겨우 시작인데 이 정도다. 아이패드가 이제 11월부터 한국에 나온다고 한다. 아이폰이 한국을 강타한지 정확히 1년만이다. 또 1년뒤에 위 링크분석의 모습이 어떻게 변해있을지 모르겠다. 확실한 사실은 지금 한국의 인터넷을 지배하고 있는 네이버, 다음, SK컴즈는 이 추세를 주목하고 큰 변신을 하지 않으면 안될 것 같다는 것이다. (물론 지금 모두 변신을 위해 엄청난 노력을 하고 있다는 것을 알고 있다.)

비록 이런 변화가 아이폰과 트위터라는 ‘흑선’때문에 이뤄지기는 했지만 한국의 변화속도는 미국의 그것보다 몇배 빠른 것처럼 느껴지기 때문이다.

스티브 잡스가 황야에서 배운 것(NYT)

1985년에 만약 스티브 잡스가 애플에서 쫓겨나지 않았다면 오늘날의 애플이 있었을까?

오라클의 래리 앨리슨이 HP이사회가 마크 허드를 내보낸 것을 두고 NYT에 이렇게 메일을 보냈다고 한다. “애플이사회가 스티브 잡스를 쫓아낸 이래 가장 최악의 인사다“(the worst personnel decision since the idiots on the Apple board fired Steve Jobs many years ago.) –(Update : 일년이 지난 지금 이 악담은 현실화되고 있다. HP주가는 일년동안 거의 반토막이 났고 지금도 회사의 진로를 놓고 혼란이 계속되고 있다.)

그렇다면 과연 스티브 잡스가 애플에 그대로 남아있었다면, 12년간의 넥스트컴퓨터와 픽사를 경영하는 외도기간이 없이, 그대로 애플창업자겸 회장으로 남아있었다면, 애플은 지금보다 더 위대한 회사가 됐을까. 절대 그렇지 않을 것 같다. 개인적으로는 애플이 망하거나 다른 회사에 흡수합병되지 않았을까하는 생각도 해본다.

그런 가정에서 2010년 10월 2일자 뉴욕타임즈에 게재된 랜달 크로스의 “What Steve Jobs Learned in the wilderness“라는 글은 참 읽어볼만한 것 같다. 일독을 권한다.

이 글에 따르면 애플에서 쫓겨나다시피 나온 스티브 잡스는 넥스트컴퓨터를 창업하고도 본인의 문제(독선)를 전혀 깨닫지 못했던 것 같다. 자신의 취향에 집착해서 아무도 사지 않을 지나치게 비싼 컴퓨터를 만드는데 열을 올리다 결국 하드웨어생산을 포기하기까지 한다. 당시 넥스트컴퓨터의 중역들이 회사의 전략에 문제가 있다고 건의했지만 스티브잡스는 전혀 듣지 않았다. 92~93년 2년간 넥스트컴퓨터의 부사장 9명중 7명이 자의반타의반으로 회사를 떠났다.

Mr. Jobs’s lieutenants tried to warn him away from certain disaster, but he was not receptive. In 1992-93, seven of nine Next vice presidents were shown the door or left on their own. (잡스휘하의 간부들은 그에게 재앙으로부터 피할 것을 경고하려고 했다. 하지만 그는 받아들이지 않았다. 92년부터 93년까지 9명중 7명의 넥스트사 부사장이 해고되거나 아니면 자의로 회사를 떠났다.)

이처럼 이 글에서 당시 스티브 잡스의 문제점으로 지적한 것은 부하들에게 권한위임을 거의 하지 않는다는 것이었다.

In this period, Mr. Jobs did not do much delegating. Almost every aspect of the machine — including the finish on interior screws — was his domain. The interior furnishings of Next’s offices, a stunning design showplace, were Mr. Jobs’s concern, too.(이 시기에 잡스는 그다지 부하들에게 권한위임을 하지 않았다. 컴퓨터에 있어서 거의 모든 부분-심지어는 내부의 나사못까지-그의 결정사항이었다. 사무실의 내부가구-인테리어(멋진 디자인전시장이었던)도 잡스만의 관심영역이었다.)

특히 중요한 비지니스파트너사의 중역들이 방문했는데 서서 기다리게 해놓고 잡스는 회사 조경일을 하는 인부들에게 스프링쿨러헤드의 정확한 방향을 지시하느라 20분을 소비했다는 부분에서는 웃음이 나왔다. 그 답다.

According to one of them, while a delegation of visiting Businessland executives waited on the sidewalk, Mr. Jobs spent 20 minutes directing the landscaping crew on the exact placement of the sprinkler heads.(당시 한 간부의 이야기에 따르면 회사를 방문한 파트너사의 중역들을 옆에 서서 기다리게 한채 잡스는 20분간 회사 조경일을 하는 인부들에게 스프링쿨러를 놓을 정확한 위치를 지시하기도 했다.)

하지만 스티브 잡스가 언제나 잘했던 것은 인재를 끌어모으는 능력을 가졌다는 것이다. 마치 스티브 잡스가 강력한 자석이나 되는 것처럼 그에게는 훌륭한 인재들이 모여들었다. 하지만 잡스는 그것을 당연하게 여겼을 뿐 그 인재를 끌어안는 방법을 몰랐다. 하지만 애플을 떠나있던 12년간의 고행(?)에서 그는 자신의 결점을 고친듯 하다. 최근 애플의 내부 사정을 들어보면 임원진이 아주 안정적으로 운영되고 있다는 이야기가 들린다고 한다.

And he had always been able to attract great talent. What he hadn’t learned before returning to Apple, however, was the necessity of retaining it. He has now done so. One of the unremarked aspects of Apple’s recent story is the stability of the executive team — no curb filled with dumped managers.(잡스는 언제나 대단한 인재를 끌어모아왔다. 하지만 그가 애플로 복귀할때까지 배우지 못했던 것은 그런 인재를 잡아두어야할 필요성이었다. 그는 지금은 그 능력을 가지고 있다. 최근 애플의 성공신화에서 간과되고 있는 것중 하나는 견고한 임원진이다. 예전처럼 버려진 매니저들은 보이지 않는다.)

즉, 스티브잡스는 리더진의 팀웍이 가장 중요한 자산이라는 중요한 깨달음을 수많은 시행착오와 어려움을 겪고 나서 깨달은 듯 싶다. 그가 이런 자신의 결점을 고쳤기 때문에 오늘날의 애플이 있는 것이 아닐까. (물론 이런 성격을 완전히 다 고쳤다는 것은 아니다.^^ 그래도 지금은 어느 정도 부하의 말을 듣는듯 싶다)

넥스트컴퓨터시절 스티브 잡스의 비즈니스파트너였던 케빈 컴톤은 애플로 복귀한 다음의 잡스를 이렇게 묘사했다고 한다.

“He’s the same Steve in his passion for excellence, but a new Steve in his understanding of how to empower a large company to realize his vision.” Mr. Jobs had learned from Next not to try to do everything himself, Mr. Compton said. (“그는 최고를 추구하는 열정에 있어서는 똑같은 스티브다. 하지만 자신의 비전을 실현하기 위해 큰 조직을 움직이고 권한이양을 하는 방법을 깨달은 점에 있어서는 새로운 스티브기도 하다.” 넥스트에서의 경험을 통해 스티브는 모든 것을 자기가 다 할 수 없다는 것을 배웠다.-케빈 컴톤)

랜달 크로스는 아래와 같이 글을 끝맺는다. 그의 시각에 전적으로 동의한다. 아니 위에 썼던대로 잡스가 이런 고난의 시간을 겪지 않고 애플에 그대로 남아있었다면 오늘날 애플컴퓨터는 사라졌을 수도 있다. 남의 말을 듣지 않는 스티브잡스의 독선과 오만때문에.

It took 12 dispiriting years, much bruising, and perspective gained from exile. If he had instead stayed at Apple, the transformation of Apple Computer into today’s far larger Apple Inc. might never have happened. (잡스가 이것을 깨닫는데 고난의 12년이 걸렸다. 만약 그가 애플에 그대로 남았다면 ‘애플컴퓨터’가 오늘날의 휠씬 거대한 ‘Apple Inc’로 변신하는 것은 불가능했을지 모른다)

나도 내 결점을 깨닫고 시간이 지나면서 고쳐나가야 한다는 것을 생각한다. 하지만 실행은 참 쉽지 않은 것 같다. 인간이라는 것은 자기 타고난 성격대로 살게 되어 있으니까.

10개월후의 Update : 잡스가 CEO에서 사임한 지금 2011년 8월말시점에서 이 글을 다시 읽어보니 또 새롭다. 세계최대 시가총액을 자랑하는 애플의 정권교체(?)를 큰 잡음없이 이뤄낸 것도 잡스의 성숙한 리더쉽과 경영능력이 아닐까 싶다.

또 한가지 독불장군이었던 그가 이처럼 부하들을 배려하고 따라오게 만드는 리더쉽을 가지게 된 데는 안정적인 결혼생활이 큰 도움이 되지 않았을까 싶다. 내 일본의 지인 유카와상이 쓴 스티브잡스에 대한 글에 이런 부분이 있다. 실리콘밸리의 친구가 스시레스토랑을 하는데 스티브 잡스가 그곳의 단골손님이라고 한다. 스시집주인의 이야기다.

友人によると家族で食事にくるとジョブズは、まったく別人のように夫人に甘えるのだという。「奥さんはスティーブをまるで子供のように扱うんだよ」ー。世界を変革してきたCEOという外の顔とは、正反対の別の顔があるのだそうだ。(스시레스토랑을 하는 친구이야기에 따르면 가족과 함께 식사하러 오는 잡스는 평상시와는 마치 완전히 다른 사람처럼 부인에게 아양을 떤다고 한다. “잡스부인은 그를 마치 어린애다루듯이 한다니까”(친구의 말). 세상의 모습을 송두리째 바꿔왔던 위대한 CEO라는 외부에 알려진 얼굴과는 정반대의 얼굴이 있는 듯 싶다.)

잡스는 스탠포드대 경영대학원에서 초청강연을 하다가 만난 로렌 파웰과 1991년에 결혼해 아들 하나와 딸 둘을 두고 있다고 한다. 사랑스런 가족에 둘러싸인 안정된 가정생활이 독불장군이며 날카로왔던 그를 그나마 둥글게 둥글게 인간적으로 만들지 않았을까 생각해본다.

전자책가격=종이책가격

잠깐 코스트코에 들렀다가 서적코너에서 이 책을 발견. 베스트셀러작가 Ken Follett의 신작 Fall of Giants.

이 책을 추천하려는 것이 아니라 어마어마한 두께에 압도됐다는 얘기. 촘촘한 활자로 985페이지!(오디오북으로 들으면 30시간 분량)

이런 책이야말로 킨들에 넣어서 Ebook으로 읽어야하지 않을까하는 생각을 하다. 무겁고 부피도 많이 차지해서 가지고 다니기가 정말 부담스럽다.

참고로 코스트코에서는 하드커버를 $19.99에 판매. 킨들전자책도 똑같은 $19.99. 아마존에서는 하드커버가 $19.40으로 오히려 전자책버전보다 싸다.

가격은 iBooks에서도 똑같다. 생각해보면 종이값, 유통비용도 안드는 전자책이 더 싸야할 것 같은데 이런 경우도 있다 싶다.

과연 같은 가격이면 휴대에 편리한 전자책을 살 것인가. 아니면 읽고 나서도 멋지게 책장에 꽃아놓을 수 있고 친구에게 빌려줄 수 있는 종이책을 선택할 것인가.

노키아의 관료주의, 혁신의 숨통을 막다(NYT)

NYT에 최근에 선장이 바뀐 노키아에 대한 기사가 실렸다. 제목하여 “Nokia’s Bureaucracy Stifled Innovation, Ex-Managers Say” 노키아의 관료주의가 혁신을 막았다(고 전직매니저들이 말했다). 무슨 내용인가 가볍게 읽어보니 세계휴대폰업계를 선도하는 한국의 전자업체들에게도 참고가 될만한 기사다. 몇군데 흥미로운 부분을 인용해본다. (전체 맥락을 이해하기 위해서는 가능한한 원문기사를 읽어보시길 권합니다)

-터치스크린 프로토타입을 기각시킨 경영진

A few years before Apple introduced the iPhone in early 2007, the prototype of an Internet-ready, touch-screen handset with a large display made the rounds among upper management at Nokia. The prototype developed by Nokia’s research centers in Finland was seen as a potential breakthrough by its engineers that would have given the world’s biggest maker of mobile phones a powerful advantage in the fast-growing smartphone market. (애플이 2007년 아이폰을 들고나오기 몇년전, 노키아 내부상위경영진은 인터넷이 가능한 커다란 터치스크린프로토타입디바이스를 검토했다. 노키아의 리서치센터에서 개발된 이 프로토타입은 노키아가 급성장하고 있는 스마트폰시장에서 큰 진보를 이룰 수 있는 제품으로 기대됐다)

“It was very early days, and no one really knew anything about the touch screen’s potential,” said Ari Hakkarainen, a former manager on Nokia’s Symbian Series 60 marketing team, who handled and demonstrated the prototype to business customers at Nokia’s headquarters in Espoo, Finland, in 2004. (2004년 당시는 정말 이른 시기였고 누구도 터치스크린의 잠재력을 이해하지 못할 때였습니다.)

“And it was an expensive device to produce so there was more risk involved for Nokia,” he said. “So management did the usual. They killed it.”(그리고 그 프로토타입은 제조하기에 너무 비싼 기기였고 노키아에게 있어서 위험부담이 더 큰 것으로 판단됐지요. 그래서 경영진은 항상 하던대로 했습니다. They killed it.)

The decision, which has not been previously reported, allowed Apple; Research In Motionof Canada, the maker of BlackBerry phones; Samsung and LG of South Korea; and others to steal a beat in a main battle for the industry’s future.(이 결정은 애플, RIM, 삼성, LG가 휴대폰업계의 미래를 결정짓는 주전장에서 노키아에게서 주도권을 빼앗아오는 계기가 된다)

-혁신의 숨통을 막은 노키아의 경영위원회

For example, Juhani Risku, a manager who worked on user interface designs for Nokia’s Symbian operating system from 2001 to 2009, said his team had offered 500 proposals during his tenure to improve Symbian’s performance but could not get even one adopted.(심비안OS의 UI디자인을 맡았던 한 매니저는 2001년에서 2009년까지 500개의 심비안성능개선을 위한 500개의 제안을 올렸지만 단 한개도 채택되지 못했다고 말했다.)

Mr. Risku, who now designs environmentally sound buildings 300 kilometers, or 185 miles, above the Arctic Circle in Ivalo, Finland, compared Nokia’s design approval processes to a “Soviet-style” bureaucracy. “It was management by committee,” Mr. Risku said. “You know what comes out of committees.” (노키아의 디자인승인시스템은 “소비에트스타일” 관료주의라고 한다. 위원회의 결정에 의해 승인된다는 것이다. 특히 노키아의 경영위원회는 제안된 혁신에 대해 “Payoff가 너무 적다”는 이유로 기각시키는 경우가 많았다고 한다.)

-2004년 모바일앱스토어 아이디어도 좌절

Mr. Hakkarainen, a manager on a Nokia Series 60 smartphone development team, said that in 2004, his team came up with the early design for a Nokia online applications store. “We created a prototype that included a piece of software on the phone and a piece of software on the server, which made the applications store possible,” said Mr. Hakkarainen, who worked at Nokia from 1999 through 2007. “We demonstrated it within Nokia and said this is what we needed,” he said. “We tried to convince middle and upper management. But there was no way.” (2004년 노키아 스마트폰개발팀은 노키아 온라인 애플리케이션스토어의 초기디자인을 만들어냈다. “우리는 이것이 우리에게 필요한 것이라고 노키아의 매니지먼트를 설득하려고 했지만 실패했다.”)

“Nokia in a sense is a victim of its own success,” said Jyrki Ali-Yrkko, an economist at the Research Institute of the Finnish Economy. “It stayed with its playbook too long and didn’t change with the times. Now it’s time to make changes.” (노키아는 어떤 면에서 자신의 크나큰 성공에 의한 희생자다.)

-하드웨어부문 출신들이 장악한 경영진, SW중심 패러다임변화를 이해못해

The company is a source of national pride in Finland, and its stumblings have been front-page news in a country that recently dipped back into recession. Nokia, by far the largest private employer in Finland, accounts for 1.6 percent of gross domestic product and more than 10 percent of exports. (노키아는 핀란드에서는 나라의 자랑이다. 그리고 노키아의 최근의 고전은 불황에 빠진 이 나라에서 항상 1면뉴스다. 민간기업으로서는 핀란드의 최대고용주기도 한 노키아는 핀란드 국내총생산(GDP)의 1.6%과 수출의 10%이상을 차지한다)

Nokia’s background as a maker of hardware — in the past, top managers at Nokia typically came from the network equipment side of the business — has made it ill-suited to grapple with the shift in the industry’s focus from communications hardware to software-based services, Mr. Risku said. “The business changed from signal technology to design and what people want from services, content, and games,” he said. “They didn’t have the knowledge and ability to deal with those things.” (과거 노키아의 상층부 관리자들은 전통적으로 네트워크장비사이드에서 온 사람들로 채워졌다. 이런 하드웨어메이커로서의 노키아의 백그라운드는 업계의 중심이 통신장비에서 소프트웨어중심서비스로 바뀌어가는 변화에 잘 맞지가 않았다. 비즈니스는 신호기술개발에서 고객들이 서비스, 콘텐츠, 게임에서 원하는 바를 디자인하는 것으로 바뀌었다. 노키아의 경영진들은 그런 것들을 잘 처리할 수 있는 지식과 능력을 가지고 있지 못했다.)

-문제가 많았던 심비안, 결국 노키아전체의 발목을 잡다

In 2003, Nokia did introduce the industry’s first touch-screen device, the 3108. Kai Nyman, formerly chief architect for Nokia’s enterprise domain strategy, said the problem with the early touch-screen devices was that the Symbian operating system could not deliver a smooth interface. “Symbian was the weak link in the chain,” said Mr. Nyman, who worked at Nokia for 26 years until last year. “There were plenty of years to make Symbian better. We could have rewritten the whole code several times over,” he said. “We had the resources and the people. But we didn’t do it.” (2003년 노키아는 업계최초의 터치스크린기기를 만들어냈다. 그런데 문제는 심비안OS가 부드러운 인터페이스를 지원하지 못하는 것이었다. 심비안은 언제나 그렇듯이 “The weak link in the chain”이었다. “노키아는 심비안을 개선할 수 있는 몇년간의 시간이 있었다. 우리는 심비안의 모든 코드를 몇번은 다시 쓸 수 있었다. 리소스와 사람도 있었다. 그런데 우리는 하지 않았다.”)

언제나 실행이 문제다. 큰 성공은 반드시 새로운 실패의 시작이다. 자만에 빠지는 순간 기울기 시작한다. 기우는 것처럼 보이는 순간에도 사실 매출이나 판매량(특히 판매대수)는 별 문제없는 것처럼 보이기 쉽다. 하지만 그 속에서 새로운 아이디어는 계속 좌절되고 결국 좋은 사람들은 조직에서 떠나기 시작한다.

새로운 캐나다인 CEO (최초의 비핀란드인CEO)와 함께 노키아가 과연 이 위기를 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지 주목해본다.

The Tablets are coming-라이코스트랜드세션

오늘은 오래간만에 사내 트랜드미팅을 갖고 직원들과 커뮤니케이션을 하는 시간을 가졌다. 가능하면 자주 이런 시간을 갖고 세상에서 벌어지는 최신 테크놀로지 트랜드에 대해 업데이트를 했으면 하는 바램인데 최근 몇달간은 회사매각관련 일에 신경을 쏟느라 여유가 생기지 않았다.

그래서 얼마전 한국에 다녀오고 느낀 점도 직원들과 나누고, 세상이 타블렛중심으로 변해간다는 트랜드도 전하고, 회사의 최근 실적도 공유할 겸 겸사겸사 트랜드미팅을 가졌다.

트랜드미팅을 하면서 간단한 식사를 제공하는데 오늘은 피자에서 탈피해 샌드위치와 샐러드를 제공했다. 추석이라고 송편을 가지고 가려고했는데 한인마켓에 가니 다 떨어지고 없다고 해서 할 수없이 일본찹쌀떡을 제공. 하지만 누구도 일본떡인지 알아채지 못했다는....

특히 지난 1년간 두번 한국을 방문하면서 나도 놀랄 정도로 급격하게 변모하고 있는 한국의 모바일마켓에 대해서도 알려주고 싶었다.

그래서 한국이 최근 1년사이에 놀랄 정도로 빠르게 스마트폰대국(?)이 되고 있다는 것을 다양한 사진을 통해서 보여줬다. (트위터를 통해 많은 분들이 사진을 찾는데 도움을 주셨다)

(아이폰4의 인기를 설명하면서 한국판으로 제작된 아이폰4광고동영상을 관람. 대뜸 나오는 반응이 “아니 왜 한국광고에 배경음악이 미국노래냐. 좀 부자연스럽다” ㅎㅎ “애플이 모든 로컬라이즈된 아이폰4광고에 같은 배경음악을 쓰는 것같은데 나도 그건 실수라고 생각한다. 전혀 안어울리는 것 같다”고 대답.)

특히 아이폰의 인기도 폭발적이고 9개월만에 1백만대를 돌파했지만 삼성도 그에 못지 않게 분발해서 갤럭시S도 2개월여만에 1백만대를 돌파하고 아이폰과 갤럭시S가 동반성장을 하고 있다는 이야기를 할 때는 그래도 조금 뿌듯했다.^^ 개인적으로는 한국이 브로드밴드인터넷에서 그랬던 것처럼 스마트폰보급율에서도 세계 최고수준이 될 것 같다는 얘기도 덧붙였다

그 다음에는 아이패드로 넘어가서 “사람들의 컴퓨터를 사용하는 습관이 우리의 예상을 뒤집을 정도로 놀라울 정도로 빠르게 변하고 있다. 이제 컴퓨팅은 타블렛을 중심으로 돌아갈 것이며 우리도 이런 트랜드를 이해하고 빨리 대비해야 할 것”이라는 이야기를 했다.

사례 동영상으로는 잘 알려진 iPad+Velcro 동영상을 보여준 다음, “Samsung Strikes Back”의 사례로 삼성 갤럭시탭 프로모션동영상도 함께 보여줬다. 지금 타블렛마켓에서 나름 가장 근접하게 아이패드 대항마로 떠오르고 있는 것이 사실인 만큼 삼성의 분발을 기대한다.

이런 정보위주의 트랜드 이야기를 마친 다음에는 각 프로덕트매니저들이 자신이 맡은 부문에서의 성과를 공유하는 시간을 갖고 새로 입사한 친구들을 소개하기도 했다. 미국인들이 흔히 하는 말로 “Everyone is on the same page”가 중요하다고 하는데 그런 조직을 만들기 위해서는 이런 시간이 정말 중요한 것 같다. 앞으로 더 좀 자주 가져야지.