HAX의 하드웨어 트랜드 2015

심천의 하드웨어 엑셀러레이터 HAX의 벤자민 조프가 보내준 하드웨어트랜드 2015 슬라이드. HAX의 창업자인 Cyril과 벤자민 그리고 던컨이 심혈을 기울여 만들었다고 한다. 부록까지 총 192페이지에 걸린 슬라이드에 요즘 IoT하드웨어트랜드가 총망라되어 있어서 이 방면 트랜드를 이해하는데 큰 도움이 되는 자료다. 이 내용을 바탕으로 세미나라도 한번 해봐야 겠다는 생각이 들었다. 벤자민이 참고하라고 요약해 보내준 이 슬라이드의 중요 내용은 다음과 같다. (이해를 돕기 위해 일부 슬라이드 발췌 소개) — Investment and exits in hardware are picking up. Hundreds of startups were funded in 2014 and billion-dollar exits of Oculus, Beats and Nest paved the way for more. And of course, crowdfunding has grown into a recognized way to launch new products. 하드웨어에서의 투자와 엑싯이 늘어나고 있다. 2014년에 수백개의 하드웨어 스타트업이 펀딩을 받았으며 오큘러스, 비트, 네스트 등이 수조원의 엑싯 문을 열었다. (각각 페이스북과 애플, 구글에 수조원씩에 팔린 것이다.) 그리고 크라우드펀딩이 새로운 제품을 론칭하는데 있어 중요한 통로로 완전히 자리잡았다.

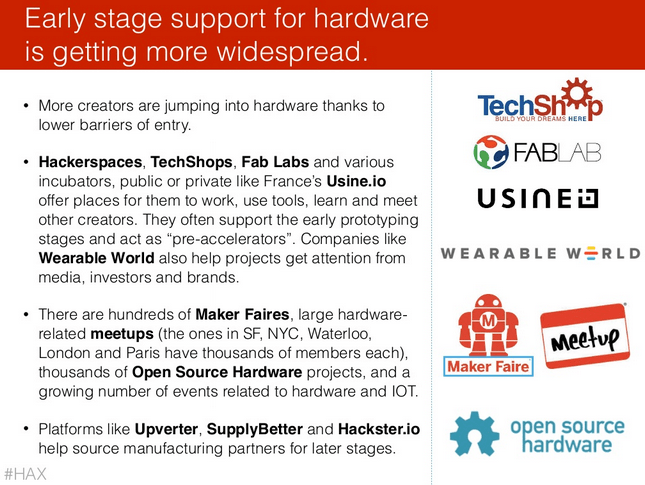

— Investment and exits in hardware are picking up. Hundreds of startups were funded in 2014 and billion-dollar exits of Oculus, Beats and Nest paved the way for more. And of course, crowdfunding has grown into a recognized way to launch new products. 하드웨어에서의 투자와 엑싯이 늘어나고 있다. 2014년에 수백개의 하드웨어 스타트업이 펀딩을 받았으며 오큘러스, 비트, 네스트 등이 수조원의 엑싯 문을 열었다. (각각 페이스북과 애플, 구글에 수조원씩에 팔린 것이다.) 그리고 크라우드펀딩이 새로운 제품을 론칭하는데 있어 중요한 통로로 완전히 자리잡았다.  — The hardware ecosystem has grown tremendously with hundreds of hackerspaces, maker faires and incubators. 전세계의 하드웨어생태계는 다양한 해커스페이스, 메이커페어, 인큐베이터 등과 함께 급속하게 성장하고 있다. 이런 모임과 이벤트, 장소들이 하드웨어생태계를 만들어가고 있는 것이다.

— The hardware ecosystem has grown tremendously with hundreds of hackerspaces, maker faires and incubators. 전세계의 하드웨어생태계는 다양한 해커스페이스, 메이커페어, 인큐베이터 등과 함께 급속하게 성장하고 있다. 이런 모임과 이벤트, 장소들이 하드웨어생태계를 만들어가고 있는 것이다. — The market for wearables and trackers is getting crowded. More focused trackers and new sensors are emerging for performance, health and overall human augmentation. 웨어러블과 트래커마켓은 수많은 회사들로 가득차 있다. 이제 좀더 포커스된 트래커와 새로운 센서들이 등장하고 있다. (실제로 요즘 미국의 베스트바이 매장을 가보니 셀 수 없을 정도로 많은 다양한 웨어러블을 전시, 판매하고 있을 정도 제품종류가 많아졌다.)

— The market for wearables and trackers is getting crowded. More focused trackers and new sensors are emerging for performance, health and overall human augmentation. 웨어러블과 트래커마켓은 수많은 회사들로 가득차 있다. 이제 좀더 포커스된 트래커와 새로운 센서들이 등장하고 있다. (실제로 요즘 미국의 베스트바이 매장을 가보니 셀 수 없을 정도로 많은 다양한 웨어러블을 전시, 판매하고 있을 정도 제품종류가 많아졌다.)

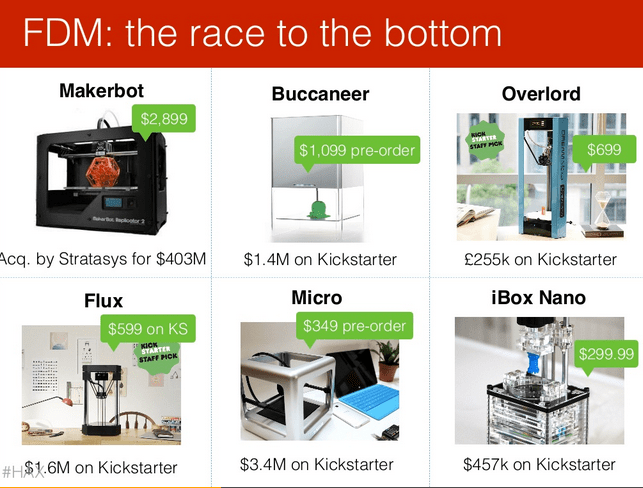

— 3D printing is getting commoditized and expanding to new technologies and materials. 3D프린팅은 이제 일반화되어가고 있으며 새로운 기술과 소재로 확산되어 가고 있다. (보급형 3D프린터의 가격이 살만한 수준으로 내려가고 있으며 많이 팔리기 시작하는 것 같다.)

— 3D printing is getting commoditized and expanding to new technologies and materials. 3D프린팅은 이제 일반화되어가고 있으며 새로운 기술과 소재로 확산되어 가고 있다. (보급형 3D프린터의 가격이 살만한 수준으로 내려가고 있으며 많이 팔리기 시작하는 것 같다.)

— Smart devices are invading the home, from locks, doorbells and security cameras to lights and thermostats. 스마트제품은 이제 도어록, 도어벨, 보안카메라부터 조명과 실내온도조절기까지 다양하게 나오고 있으며 가정에 침투해 들어가고 있다.

— Smart devices are invading the home, from locks, doorbells and security cameras to lights and thermostats. 스마트제품은 이제 도어록, 도어벨, 보안카메라부터 조명과 실내온도조절기까지 다양하게 나오고 있으며 가정에 침투해 들어가고 있다.  — AR(증강현실) and VR(가상현실) are on the brink of reaching consumers and might be a hit for Christmas 2015. AR과 VR은 이제 일반소비자들에게 막 선보이려는 단계다. 아마도 이번 크리스마스에는 뭔가 대박상품이 나올 것이다.

— AR(증강현실) and VR(가상현실) are on the brink of reaching consumers and might be a hit for Christmas 2015. AR과 VR은 이제 일반소비자들에게 막 선보이려는 단계다. 아마도 이번 크리스마스에는 뭔가 대박상품이 나올 것이다. — Drones and robots are spreading. Robots are entering the workshop, the lab and the home. They’re being used for cleaning, cooking, serving, gardening, warehousing and even carrying tons of minerals or playing ping pong. 드론과 로봇이 확산되고 있다. 로봇들은 워크숍, 연구실, 가정에 들어가고 있다. 이들은 청소, 요리, 심부름, 정원일, 창고일, 그리고 무거운 광석을 나르거나 심지어 탁구도 친다.

— Drones and robots are spreading. Robots are entering the workshop, the lab and the home. They’re being used for cleaning, cooking, serving, gardening, warehousing and even carrying tons of minerals or playing ping pong. 드론과 로봇이 확산되고 있다. 로봇들은 워크숍, 연구실, 가정에 들어가고 있다. 이들은 청소, 요리, 심부름, 정원일, 창고일, 그리고 무거운 광석을 나르거나 심지어 탁구도 친다.  — Prototyping has become a lot cheaper, easier and faster thanks to new platforms, cheaper components, 3D printing and more. Even printing circuit boards and connecting objects to cellular networks. 프로토타이핑은 많이 싸지고, 쉬워지고, 빨라지고 있다. 새로운 플랫폼과 싼 부품, 3D프린팅 등의 덕분이다.

— Prototyping has become a lot cheaper, easier and faster thanks to new platforms, cheaper components, 3D printing and more. Even printing circuit boards and connecting objects to cellular networks. 프로토타이핑은 많이 싸지고, 쉬워지고, 빨라지고 있다. 새로운 플랫폼과 싼 부품, 3D프린팅 등의 덕분이다.  — Manufacturing remains hard. Early access to supply chains helps solve many of the issues going from prototype to production. Shenzhen has become the place to be for hardware startups to bridge that gap. 제조라는 것은 아직도 어렵다. 서플라이체인에 일찍 접근하는 것은 프로토타입에서 제품양산으로 가는데 있어서 많은 문제를 해결해준다. 심천은 하드웨어 스타트업이 이 문제를 해결할 수 있는 곳으로 부상하고 있다.

— Manufacturing remains hard. Early access to supply chains helps solve many of the issues going from prototype to production. Shenzhen has become the place to be for hardware startups to bridge that gap. 제조라는 것은 아직도 어렵다. 서플라이체인에 일찍 접근하는 것은 프로토타입에서 제품양산으로 가는데 있어서 많은 문제를 해결해준다. 심천은 하드웨어 스타트업이 이 문제를 해결할 수 있는 곳으로 부상하고 있다.

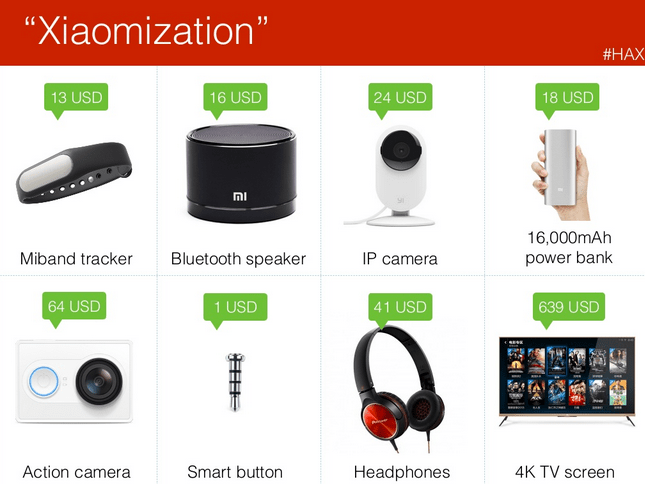

— China and Shenzhen are opening up to the global start ups. HAX is part of this phenomenon. 중국과 심천은 글로벌스타트업에게 문호를 개방하고 있다. HAX는 그 한 부분을 담당하고 있다.  — Simpler products are at risk of “Xiaomization”: disruption by Xiaomi’s new distribution model. It already competes with Samsung, GoPro, Dropcam, and many more. 단순한 제품들은 샤오미화될 위험이 있다. 샤오미화란 샤오미의 새로운 판매모델이다. 샤오미는 이미 이 모델로 삼성, 고프로, 드롭캠 등등과 경쟁을 시작했다.

— Simpler products are at risk of “Xiaomization”: disruption by Xiaomi’s new distribution model. It already competes with Samsung, GoPro, Dropcam, and many more. 단순한 제품들은 샤오미화될 위험이 있다. 샤오미화란 샤오미의 새로운 판매모델이다. 샤오미는 이미 이 모델로 삼성, 고프로, 드롭캠 등등과 경쟁을 시작했다.

***

그런데 HAX의 하드웨어 트랜드 슬라이드를 처음부터 끝까지 보면서 정말 슬퍼졌다. 스마트워치와 VR기기부분에서 약간 등장하는 Samsung과 LG를 제외하고 저많은 수많은 하드웨어 혁신 트랜드중에 한국의 존재감은 거의 제로에 가깝다. 수많은 흥미로운 3D프린팅, VR, AR, IoT, 드론 등 분야의 수많은 혁신제품, 스타트업중에 (이 리포트에 소개된) 한국은 하나도 없다. IoT기기, 웨어러블, 드론 마켓도 한국엔 없다. 이런 제품을 제조해 줄 수 있는 공장도 없다. 이런 제품에 흥미를 가지고 만들거나 즐기는 동호인 커뮤니티도 거의 없다.

반면 중국은 심천이 하드웨어혁명의 중심지로서 확고히 자리잡고 있고 샤오미, DJI 등이 독특한 전략으로 글로벌 하드웨어생태계에서 갈수록 무게감을 더해가고 있다. 소위 IT강국인 한국은 과연 이대로 괜찮은 것인가…

보스턴의 스타트업 열기

MIT 아시아비즈니스컨퍼런스에 초청받아 다녀왔다. 아시아의 창업분위기에 대한 패널토론에 참가.

3월초 샌프란시스코와 보스턴을 일주일간 출장 다녀왔다.

나는 2009년부터 보스턴근교인 매사추세츠 월쌤(Waltham)에 위치한 라이코스CEO로 3년간 일했다. 덕분에 보스턴지역에서 3년반을 살았다. 미국 동부의 문화를 이해할 수 있는 귀중한 시간이었다. 그런만큼 그 지역의 분위기를 잘 아는 편이다.

보스턴은 세계적으로 유명한 혁신지대다. 보스턴은 실리콘밸리에 밀리는 느낌이 있긴 하지만 하버드, MIT 등명문대를 비롯해 수많은 크고 작은 대학들이 포진한 세계적인 교육도시이자 연구센터다. 전세계에서 인재들이 밀려드는 곳이다. 훌륭한 병원들이 많이 있고, 그래서 그런지 바이오메디컬기업들이 특히 많다.

그런데 이번에 가서 보니 샌프란시스코만큼은 아니지만 보스턴도 스타트업붐으로 활활 타오르고 있었다. (참고 : 스타트업의 성지가 된 샌프란시스코)

4년만에 두번째로 참가한 이번 MIT아시아비즈니스컨퍼런스의 중심테마는 스타트업이었다. (4년전에는 전혀 그렇지 않았다.) 컨퍼런스전날 컨퍼런스참가 스피커들에게 제공되는 캠퍼스투어의 첫번째 행선지도 MIT창업센터였다. (4년전에도 같은 투어에 참가했는데 그때는 이곳을 들르지 않았다.) MIT에서 만난 학생들도 상당수가 졸업하고 스타트업에 참여하는 꿈을 꾸고 있었다. 학교전체가 스타트업열병에 걸린 것 같았다.

***

MIT에서 일하시는 교포 지인분을 만났다. 내가 라이코스에 있을 때 알게 된 분인데 당시 대학을 갓 졸업한 아들을 만나서 이야기를 해보라고 부탁하신 일이 있다. 그 아들은 자신이 어떤 일을 해야할지 진로에 대해서 고민하면서 이런저런 회사를 알아보던 중이었다. 자신이 앞으로 평생 계속해야 할 일이 무엇인지 모르겠다고 했다.

당시 만났던 그 청년은 지금은 어떻게 지내냐고 물어봤다. 그랬더니 그 청년은 이제 보스턴 시내의 한 소프트웨어 스타트업에 다닌다고 한다. Yesware라는 회사인데 최근 급성장중이다. 찾아보니 지금까지 200억정도를 투자받은 회사로 영업사원들을 위해 기존 이메일에 추가기능을 넣는 소프트웨어서비스를 만드는 회사다. 회사가 얼마나 재미있는지 요즘 아들은 아침에 눈만 뜨면 바로 자전거를 타고 회사로 일하러 간다고 한다.

***

라이코스 있을때 자문을 구하던 변호사분을 만났다. 하버드-코넬을 졸업하고 오래동안 이 지역의 테크기업들 변호사로 일하신 뉴잉글랜드토박이다. 몇년전 불황일때 법대를 간 딸의 진로를 걱정했었다. 그런데 그 딸이 캠브리지에서 잘 나가는 스타트업에 인턴으로 들어가서 열심히 노력한 끝에 정직원이 됐단다. 얼마전 상장까지 한 허브스팟이란 회사다. 그리고 곧 결혼을 하는데 엔지니어인 남편과 함께 언젠가는 실리콘밸리쪽으로 가는 것을 꿈꾸고 있다고 한다.

***

MIT바로앞 켄달스퀘어는 지금 여기저기 대형빌딩 건설붐이다. 많은 글로벌 바이오메디컬기업들이 들어오고 있고 기존 기업들은 사무실을 확장하고 있다고 한다. 스타트업들도 빠르게 늘고 있다.

MIT바로 앞에 있는 CIC(캠브리지이노베이션센터)라는 곳에 가봤다. 스타트업인큐베이터인데 그 규모에 깜짝 놀랐다. 상당한 규모의 큰 빌딩인데 거의 절반정도를 쓴다고 한다. 입주한 기업수가 800개쯤이라고 한다. 공짜로 사무실을 주는 것은 당연히 아니고 입주기업들이 다 임대료를 내고 쓰는 것인데도 그렇다. 그야말로 “스타트업을 키우는 사업이 급성장하고 있구나”하는 생각을 했다.

마침 그런 제목의 기사가 CIC게시판에 붙어있길래 사진으로 찍어놨다. “The business of growing startup is growing”. CIC는 찰스강건너 보스턴시내에도 지점을 냈다.

마침 그런 제목의 기사가 CIC게시판에 붙어있길래 사진으로 찍어놨다. “The business of growing startup is growing”. CIC는 찰스강건너 보스턴시내에도 지점을 냈다.

***

MIT아시아비즈니스컨퍼런스 전날밤에 열린 VIP디너에 갔다. 나는 MIT 국제협력단장님 옆자리에 앉게 되서 이런 저런 얘기를 했다. 요즘 스타트업이 많은 것 같다고 했다니 “보스턴시내 워터프론트지역에는 스타트업이 흘러넘칩니다. 요즘엔 그곳에 들어가고 나가는 차들 때문에 길이 막혀서 몸살입니다. 난리예요. 난리..”라는 얘기를 했다. 정말 찾아보니 그렇다. 예전에 쓰레기매립장이었고 내가 있을때 조금씩 재개발되고 있었던 Seaport district이야기인데 요즘에는 켄달스퀘어에서 그쪽지역으로 스타트업들이 몰려들고 있다고 한다.

***

스타트업의 성지가 된 샌프란시스코

3월1일부터 4일까지 샌프란시스코에 들러 구석구석을 누볐다. Launch Festival이라는 스타트업컨퍼런스에 참가한 스타트업들을 둘러보고 시내 곳곳에 있는 몇몇 스타트업을 방문하고 업계에 있는 지인들을 만났다.

그리고 든 생각은 “샌프란시스코에 160년만에 제 2의 골드러시가 왔구나”하는 것이었다. 그리고 그 골드러시의 주인공은 스타트업이었다. 샌프란시스코는 스타트업을 성공시켜 세상을 바꾸고 일확천금을 하겠다는 꿈을 가진 사람들로 가득차 있었다.

나는 1993년 학생일때 미국에 처음 와서 여행하면서 샌프란시스코를 처음 방문해본 일이 있다. 그리고 기자로서 알타비스타, 야후 같은 IT기업들을 취재하러 90년대중반에 이 동네에 여러번 출장을 다녔다. 99년에는 스탠포드 경영대학원의 2주짜리 벤처창업프로그램(SEIT)을 이수했다. 2000년부터 2002년까지는 UC버클리 하스(Haas)경영대학원에서 MBA 과정을 밟으면서 닷컴광풍이 쓸고 지나간 폐허 같은 샌프란시스코와 실리콘밸리의 모습을 목도했다. 그리고 이후 10년간 다음, 라이코스CEO 등을 거치며 샌프란시스코를 자주 들락거렸다. 2012년~2013년에는 실리콘밸리의 한가운데인 쿠퍼티노에서 살면서 가끔씩 샌프란시스코에 다녔다.

그런만큼 나는 지난 20여년간 이 도시를 아마 수백번은 들락날락했을 것이다. 이 아름답고 독특한 개성을 지닌 도시가 변하는 모습을 지켜봐왔다. 그러면서 나는 샌프란시스코에도 테크기업이 많기는 하지만 역시 실리콘밸리의 스타트업 중심은 구글, 애플, 페이스북 등이 자리잡고 있는 팔로알토, 마운틴 뷰 등지의 사우스베이(South bay)지역이라고 생각했다. 출장을 가도 항상 남쪽 지역을 중심으로 움직였다.

그런데 이번에는 스타트업붐의 중심이 팔로알토를 중심으로 한 실리콘밸리에서 샌프란시스코로 완전히 올라오고 있다는 것을 실감한 것이다. 이번 출장에서는 새로운 많은 흥미로운 스타트업들을 만나는데 있어 남쪽으로 내려갈 일이 없었다. 정말 의미있는 변화라고 생각해 내가 느낀 점을 아래 간단히 메모해 봤다.

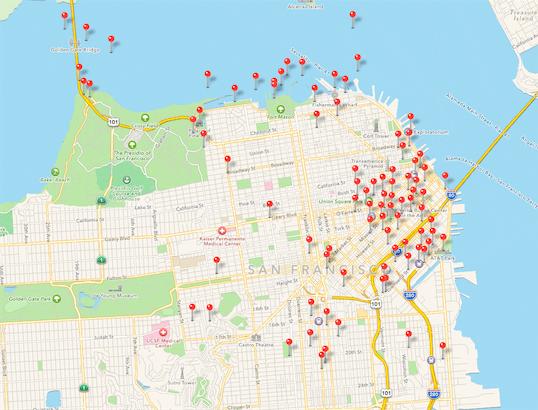

우선 샌프란시스코는 이제 도시곳곳이 스타트업으로 가득차있다. 흥미로운 것은 예전에는 거지와 노숙자들이 많아 슬럼화되어 있던 시빅센터(시청)근처와 남쪽 소마(SOMA-마켓스트리트 남쪽을 통칭한다)지역에 스타트업들이 빠르게 들어가면서 지역의 모습을 바꾸고 있다는 것이다.

그 물꼬는 트위터가 텄다. 시빅센터앞에 비워져 있던 오래된 대형건물에 트위터가 들어오는 조건으로 샌프란시스코시는 트위터에 큰 세금혜택을 제공했다. 트위터는 2012년에 그 빌딩 내부를 멋지게 리모델링해서 들어가면서 동네분위기를 바꿨다. 이후 트위터를 따라 그곳에 스퀘어, 우버 같은 수천명단위의 직원을 채용하는 대형스타트업들이 들어가면서 활기를 띄기 시작했다. 그리고 그 근처에 고급 아파트개발이 시작되고 노후화된 건물들에 스타트업들이 따라 들어오기 시작했다. 그곳에서 멀지 않은 곳의 큰 빌딩에는 징가와 에어비앤비가 들어갔고 작년에는 핀터레스트도 팔로알토에서 이사왔다.

이런 분위기를 타고 예전에 창고, 맥주공장, 자동차수리가게, 차고 등으로 쓰이던 빨간 벽돌건물들이 깔끔하게 내부 단장을 마치고 매력적인 스타트업 공간으로 변신했다. 보면 이곳에서 새로 창업된 스타트업도 많지만 핀터레스트처럼 남쪽 실리콘밸리지역에서 샌프란시스코로 이사해 오는 스타트업도 많다. 도시생활을 선호하는 젊은 인재들을 확보하기 위해서는 회사가 샌프란시스코에 있는 것이 필요하다는 것이다.

젠페이롤이란 스타트업의 에드워드 김 CTO는 “팔로알토에서 샌프란시스코로 일년전에 이사왔다”며 “요즘은 인재를 구하는데 있어서 시내에 있는 것이 절대적으로 유리하다”고 말했다. 우버나 리프트, 스마트폰을 이용한 각종 배달서비스 등의 등장으로 옛날보다 차가 덜 필요해져서 도시생활이 휠씬 편리해져서 그런지도 모른다. 좋은 차를 갖는 것보다 스마트폰을 더 소중히 하는 젊은 세대들이 도시생활을 선호하게 된 것이다.

샌프란시스코에서는 스타트업관련 행사도 매일처럼 열린다. 내가 방문한 주에는 스타트업들이 제품을 발표하는 론치페스티벌과 게임개발자컨퍼런스인 GDC가 동시에 열리고 있었다. 이 두 컨퍼런스를 참관하기 위해 방문한 외지인들이 거리를 가득 채우고 있고 호텔은 방이 동이 났다. 1박 4백불에도 방을 구하지 못해 난리라는 이야기를 들을 정도다. 샌프란시스코는 전세계 IT의 총본산이라고 해도 좋을만한 곳이기 때문에 애플, 구글, 삼성, 인텔 등 세계적인 IT기업들의 개발자컨퍼런스가 시도 때도 없이 열린다.

부트스트랩랩스의 벤 레비의 사무실이 있는 Galvanize라는 비교적 최근 오픈한 스타트업캠퍼스는 너무 훌륭했다. 6층 건물전체에 코워킹스페이스, 스타트업 사무실, 강연장, 휴식공간 등이 마련되어 있다. http://www.galvanize.it/san-francisco-soma

스타트업들이 수천개 이상 몰려있다보니 스타트업을 겨냥한 비즈니스도 성업중이다. 왜 골드러시때는 금을 캐는 사람들보다 그들을 위해 청바지를 만들어 판 사람들이 돈을 더 벌었다고 하지 않는가. 샌프란시스코 곳곳에 스타트업에게 사무공간을 제공하는 협업공간들이 속속 오픈하고 있다. 이런 곳마다 적게는 수십개에서 많게는 수백개의 스타트업들이 자리잡고 있다. 독립사무실도 아니고 열린 공간내의 책상하나를 한달 빌리는데도 월 5백불에서 최고 8백불까지 내야 하는데도 빈 자리가 없을 정도다.

이렇게 스타트업들이 많아지다보니 주로 스타트업들이나 창업자들을 대상으로 비즈니스를 하는 업체들도 많다. 홍보전문가, 변호사, 변리사, 회계사 등 이 동네에 있는 전문직종인들은 대부분 스타트업과 일하는데 특화되어 있는 사람들이다.

스타트업 컨퍼런스 전시장내에는 스타트업을 위한 홍보서비스나 스타트업엔지니어들이 프로그램코딩을 얼마나 효과적으로하는지 측정해주는 소프트웨어서비스, 스타트업 팀웍강화서비스를 해준다고 알리는 부스도 보이고 전단지도 여기저기 많이 뿌려져 있었다. 샌프란시스코는 길거리의 택시나 버스광고를 봐도 코카콜라같은 일반소비재 광고보다 스타트업들을 대상으로 하는 소규모 기업용 소프트웨어 광고가 더 많이 보이는 독특한 동네다.

심지어는 스타트업행사장에서 짐을 맡아주는 회사도 스타트업이다. 이 회사는 짐을 맡기는 사람이 타블렛에 자신의 전화번호를 입력하고 본인 사진을 찍어놓는 방식으로 불편한 종이티켓없이 짐과 코트를 맡겼다가 쉽게 찾아갈 수 있도록 해준다고 한다. (별로 편한 것 같지는 않지만…)

샌프란시스코 시민들은 누구보다도 먼저 스타트업 서비스를 즐겨 사용하는 얼리아답터이기도 한 것 같다.

‘우버’는 시민들의 일상속에 완전히 스며들었다. 지난해 산타클라라에서 샌프란시스코로 사무실을 옮긴 타파스미디어의 김창원대표는 “샌프란시스코 바깥동네사람들은 우버가 어떻게 40조원가치가 되는지 이해를 못하겠다고 한다. 하지만 일상적으로 우버를 쓰고 그 편리함을 이해하는 샌프란시스코사람들은 대부분 우버가 그 정도 가치가 될거라고 수긍하는 분위기다“라고 말했다.

집에 남는 방을 타인에게 빌려주는 에어비앤비를 가장 먼저 받아들인 사람들도 샌프란사람들이다. 또 도시전체에서 주차문제를 개선하기 위한 SF파킹프로젝트도 잘 진행되고 있는 듯 싶고 자전거를 공유하는 바이크쉐어나 카풀앱 등 다양하고 새로운 시도가 많이 보인다. 금전출납기나 기존 카드결제기 대신 아이폰이나 아이패드에 작은 동글을 꽃아서 카드결제기로 대신 쓸 수 있도록 해주는 스퀘어를 쓰는 소상인들도 무척 많이 보인다.

여기 사람들과 만나서 화제에 오르는 이야기도 “애플이 자동차를 개발할 것 같느냐“, “XX스타트업이 얼마를 투자받는다더라“, “XX앱을 써보니 뭐가 좋고 뭐가 나쁘다. 그 회사 성공할 것 같다” 등등의 내용이 많다. 이 도시, 이 지역 스타트업의 제품을 가장 먼저 써주는 얼리아답터들이 바로 샌프란시민들인 것 같다. 샌프란시민들의 상당수가 스타트업에서 일하는 사람들이기 때문인지도 모르겠지만.

***

스타트업을 통한 이같은 샌프란시스코의 열기는 전세계에서 꿈을 안고 온 인재들이 만들어낸 것이다. 다양성을 포용하는 샌프란시스코의 개방성이 큰 역할을 하고 있다고 생각한다.

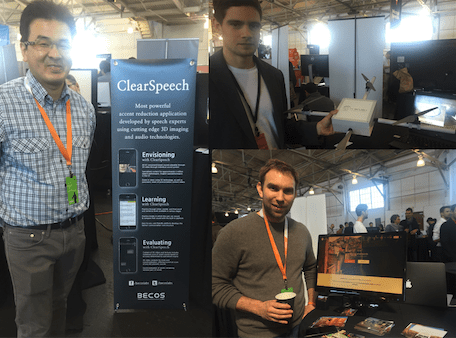

왼쪽은 발음교정앱을 만들어 미국시장에 도전하는 베코스의 강진호대표, 오른쪽위는 태양광셀을 청소하는 드론을 개발한 이집트출신 창업가, 오른쪽 아래는 what3words라는 지도시스템을 개발한 영국출신 창업가.

론치페스티벌에 온 스타트업들이나 코워킹스페이스에 있는 스타트업사람들과 이야기를 많이 해봤다. 그런데 이 지역 토박이는 소수에 불과했다. 영국, 이집트, 폴란드, 인도, 한국, 시애틀, 라스베가스, 캐나다, 중국, 덴마크 등 다양한 지역에서 온 다양한 배경을 가진 열정적인 사람들이 열심히 독특한 제품과 소프트웨어를 선보이고 있었다. 확실히 다른 지역보다 수준도 높고 독특한 모델을 가진 스타트업들이 많이 보였다.

이들과 이야기를 해보니 비슷한 열정을 가진 스타트업 사람들이 많이 모여있다 보니 서로 굉장히 자극이 된단다. 스타트업을 위한 정보와 좋은 서비스가 많다보니 쓸데없는 것은 아웃소싱하고 핵심역량에만 올인할 수 있다는 것이 장점이라고 한다.

샌프란시스코에서 방문한 스트라이프(Stripe), 젠페이롤(Zenpayroll), 렐름(Realm) 세 회사가 우연히도 모두 Y콤비네이터출신들이었는데 서로에 대해서 잘 알고 있고 서로의 서비스를 추천하고 사용하고 있었다. 이렇게 서로 끌고 당겨주는 가운데 시너지가 나오는 것 같다.

이런 샌프란시스코의 모습을 보며 한국도 스타트업붐을 지속시키고 더 혁신적인 회사들이 많이 나오게 하기 위해서는 스타트업계에서 해외인재들을 더 적극적으로 수용하고 해외와 교류해야 하지 않을까 하는 생각을 했다. 그야말로 창조경제가 불을 뿜는 지역을 탐험한 느낌이었다.

피터 틸 강연회 후기

지난 2월25일 오후 3시반에 삼성동 도심공항터미널에 있는 서울컨벤션에서 피터 틸 강연회를 개최했습니다. 스타트업 얼라이언스는 피터 틸의 ‘제로투원’한국판을 발간한 한경BP와 함께 네이버 후원으로 이 강연회를 개최했습니다. 기록해 두고 싶어서 간단히 그 후기를 써봅니다.

원래 저는 Zero To One이라는 책이 지난 9월 미국에서 출간됐다는 것은 알았지만 미리 읽어보지는 못했습니다. 그런데 한경BP에서 연락을 주셔서 “번역해볼 생각이 없느냐”고 하셔서 그때는 고사했습니다. 도저히 여유가 없었거든요. 그런데 그 뒤에도 계속 추천사를 부탁하시는등 제게 연락을 주셨습니다. 그런데 제가 유럽 출장 등으로 바빠서 사실 추천사도 쓰지 못했습니다. 그런데 책이 나오고 나서 1월에 연락을 또 주셔서 피터 틸을 초청하는 건으로 의논을 했습니다. 제가 생각하기에도 피터 틸이 한국 강연을 하면 한국의 스타트업생태계를 위해서 좋은 자극이 될 것 같아서 적극적으로 돕겠다고 했습니다.

고민은 어떻게 하면 피터 틸이 한국에 오게 할 수 있을까에서 시작됐습니다. 피터 틸이 대중강연에 적극적이고 일본에서도 책에 대한 반응이 좋아서 아시아투어를 할지도 모른다는 것입니다. 그래서 한국에 오도록 꼬셔보는 정중한 편지를 하나 써서 보내보기로 했습니다. 문제는 개런티를 얼마 줘야 할지 모르겠다는 것이었습니다. 개인전용기를 타고 다니는 사람에게 퍼스트클래스 비행기표를 보내주는 것도 말이 안되고요. 돈이 아쉬운 사람은 아니니 일단 좋은 명분을 담은 편지부터 보내보자고 이야기했습니다. (피터 틸의 자산은 2조3천억원 내외인 것으로 알려져 있습니다.) 힐러리 같은 정치인들은 몇억을 줘야 옵니다.

그리고 나서 얼마 안되서 한경BP에서 연락이 왔습니다. 피터 틸이 오기로 했다는 것입니다. 그런데 우리가 먼저 제안을 한 것이 아니라 그쪽에서 먼저 아시아 투어의 일환으로 한국에 가겠다고 연락이 왔다는 것입니다. 덕분에 강연료나 여비는 전혀 지불하지 않고 강연회를 가질 수 있게 됐습니다. (물론 행사장 대관료와 통역비용 등은 저희가 부담했습니다.)

그렇게해서 피터 틸의 내한 일정이 정해졌습니다. 그는 학생, 일반인을 대상으로 각각 한번씩 두번의 대중강연회와 방송, 신문 각각 한번의 인터뷰를 하겠다고 알려왔습니다. 그래서 학교에서는 연세대에서 강연회를 갖고 일반인 대상 강연회는 저희 스타트업 얼라이언스에서 맡아서 진행하기로 했습니다. 언론은 방송은 KBS, 신문은 조선일보와 인터뷰를 가졌습니다.

저희 25일 일반강연회는 3시반에 시작하는데 가능하면 그가 한국의 스타트업사람들을 좀 만나서 잠시라도 이야기하는 시간을 갖고 싶었습니다. 그래서 강연시작전에 조촐한 간담회를 준비했습니다. 비바리퍼블리카의 이승건대표, 미미박스의 하형석대표, 퓨처플레이의 류중희대표, 매쉬업엔젤스의 이택경대표 등이 왔습니다.

그런데 (예상했던대로) 직전 일정인 KBS 녹화가 늦게 끝나서 피터 틸은 30분이상 지각을 했습니다. 그래서 정확히 25분 정도 가볍게 대화를 나누다가 강연장으로 이동했습니다.

그런데 피터 틸은 참 열정적인 사람이었습니다. 저는 그를 처음 만나면서 엄청나게 바쁜 일정에 지쳐있지 않을까 생각했습니다. 사실 첫인상이 조금 지쳐보이기도 했습니다. 그래서 “피곤하지 않느냐”라고 했더니 아니라고 특유의 열정적인 목소리로 이야기하더군요. 그리고 자리에 앉자마자 열정적으로 이야기를 시작했습니다.

그는 특히 한국이 활기차게 느껴진다는 얘기를 여러번했습니다. 빈말인 것 같지는 않더라고요. 자기 말만 하려는 것이 아니라 “한국의 창업 생태계는 어떠냐?”, “한국에도 Y콤비네이터 같은 스타트업 엑셀러레이터가 있느냐” 등등 질문을 하면서 이야기를 들으려고 노력하는 모습을 보였습니다.

피터 틸 “아이디어만 좋으면 창의적 인재는 따라온다” 간담회에서 오간 이야기를 소개한 한국경제 박병종기자의 기사입니다.

전날 인터뷰를 한 조선일보 윤형준기자는 “피터 틸이 질문에 대해 아주 열정적으로 열심히 대답해줘서 아주 즐거운 인터뷰였다”라고 말하기도 했습니다. 이렇게 성공한 사람들을 실제로 만나보면 거만하거나 질문에 대해 대충대충 성의없이 대하는 경우가 많은데 피터 틸은 그렇지 않은 것 같았습니다. 하지만 물론 한국에 대해서 깊이 있게 잘 알고 있지는 못했습니다.

강연을 시작하기 직전에 저는 그의 강연 내용이야 사실 책 내용으 요약해 전달하는 것이니까 강연은 짧게 하고 Q&A를 길게 하면 좋겠다고 그에게 말했습니다. “인터렉션이 많은 것이 좋다”며 그도 동의했습니다. 그런데 생각보다 강연을 길게 해서 조금 아쉬웠습니다. (한 20분만 해줬으면 했는데 한 30여분 이야기했습니다.)

저는 피터 틸에게 어떤 질문을 해야 할지 며칠간 고심했습니다. 나름 고심해서 질문을 많이 만들어두었고 트위터, 페북을 통해서 사전질문도 받았습니다. 뻔한 내용보다는 제가 정말 궁금한 내용을 질문하고자 했습니다. 한국의 독자들에게 의미있는 질문을 하고 답을 받고자 했습니다. 질문내용은 강연회 시작 몇시간전에 미리 페이스북을 통해서 공개했습니다. 저는 특히 핀테크쪽에 관심이 많아서 그런 질문을 2개 했습니다. “당신이 창업한 페이팔은 한국에서 서비스가 안되고, 당신이 투자한 트랜스퍼와이즈는 한국에서는 불법이다”라는 얘기를 하니 웃더군요.

현장에서는 Symflow라는 모바일 강연Q&A플랫폼을 통해 청중들의 질문을 직접 받았습니다. 거의 1천명의 청중이 오셨는데 직접 손을 들고 질문을 하기엔 어려운 분위기였기 때문이었습니다.

4시가 조금 넘은 시점에서 Q&A세션을 시작했습니다. 제가 준비한 질문을 하기 시작했습니다. 그런데 제가 준비한 질문을 반정도 소화한 시점에서 4시30분에 세션을 끝내달라는 메시지가 메신저로 와서 당황했습니다. 피터 틸을 수행하는 매니저가 그렇게 이야기했다고 합니다. 그 메시지를 받은 시점에서 5분이내에 끝내라는 것이었습니다. 그래도 끈질기게 더 질문했습니다. 그리고 청중에게서 질문도 Symflow를 통해 1개를 받아서 답변을 받았습니다. 그러자 분위기가 좋아서 그랬는지 피터 틸이 질문을 1개 더 받겠다고 해서 청중질문을 하나 더 추가했습니다. (당시 Symflow를 통해서 놀랍게도 총 79개의 질문이 들어왔습니다. 그중에 겨우 2개밖에 소화하지 못해서 정말 죄송합니다.)

그래도 제 질문이 재미있었는지 피터 틸이 미소를 지으면서 잘 대답을 해줘서 보람이 있었습니다. 원래 끝내달라고 한 시간보다 한 15분 더 한 것 같네요.

피터 틸은 강연회가 끝나고 공저자 블레이크 매스터스와 나란히 앉아 책에 사인도 열심히 해주고 갔습니다. 솔직히 공항으로 바로 떠나야 하는 바쁜 일정이었는데 책 사인회시간을 냈다는데 좀 놀랐습니다. 굉장히 줄을 선 사람들이 많았는데 그래도 다 사인을 해주고 갔습니다. (정작 저는 책에 사인을 못받았습니다.) 그는 행사를 마치고 대만, 일본, 한국에 이어 마지막 일정인 베이징으로 갔습니다. 전용기를 타고.

정신없이 행사를 진행하느라 정작 피터 틸과 무슨 얘기를 했는지 잘 기억이 나지 않습니다. 그가 대답하는 동안 스마트폰을 곁눈질하면서 남은 시간도 체크하고 Symflow로 들어오는 청중 질문도 신경쓰고 그러느라고 신경이 곤두서 있었습니다.

강연 Q&A내용은 워낙 많은 미디어에서 잘 정리해주셨습니다. 아래 기사들을 읽어보시면 됩니다.

피터 틸 9문9답 “독점이 나쁘다고? 성공하려면 독점하라”(이코노믹리뷰)

원래 영어가 짧은데다 그런 자리에서 영어로 대담을 하면 더 스트레스를 받을 것 같고 청중들에게 대화내용 전달도 좋지 않을 것 같아서 저는 한국말로 질문하고 피터 틸은 통역을 통해서 질문 내용을 전달받는 방식을 취했습니다. 질문 내용을 통역사에게 미리 전달하기도 해서 별 문제가 없었습니다. (일본에서 그렇게 하기에 따라했습니다.)

어쨌든 저는 제로투원에 대한 한국독자들의 반응이 이렇게 뜨거울지는 몰랐습니다. 강연회 공지를 온라인에 올렸을때 1천명이 불과 몇시간만에 이렇게 빨리 매진될지 몰랐습니다. 그리고 무료강연이기 때문에 No show가 절반가까이 되지 않을까하는 걱정을 했습니다만 거의 1천명 다 와주셨습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그만큼 지금 한국의 창업열기가 뜨겁다는 것으로 해석해도 될 것 같습니다.

이번 강연회는 총력을 다해서 SNS에서 밀어봤습니다. #ZeroToOne 해시태그로 페이스북과 트위터에서 최대한 많이 버즈(Buzz)가 일어나도록 했습니다. SNS를 많이 보시는 분들은 그래서 25일에 저희 강연회 내용을 담은 트윗이나 페북 포스팅을 피하기가 쉽지 않았을 것입니다. 피터 틸 강연 생중계 트윗 모음.

이번 강연회에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사드립니다. 이상으로 피터 틸 강연회를 마친 간단한 소감 메모를 마칩니다.

세계의 혁신을 주도하는 미국의 비밀병기 : H1B비자

일본계 미국인 과학자인 미치오 카쿠가 지난 2011년에 한 토론에서 이야기한 내용을 담은 동영상을 뒤늦게 봤다. 그의 이야기가 내가 미국에서 살면서 비슷하게 느꼈던 점이기에 공감했다. 그는 미국의 과학교육이 엉망인데도 미국의 과학기반이 경쟁력을 잃지 않는 이유를 “H1B비자라는 비밀병기가 있기 때문”이라고 강조했다. (3분이 안되는 동영상이니 한번 보길 추천한다.)

“미국의 비밀병기가 무엇인지 압니까? 그 무기는 H1B입니다. H1B가 없으면 이 나라의 과학기반은 폭삭 주저앉아버릴 겁니다. 구글, 실리콘밸리? 다 잊어버리세요. H1B가 없으면 실리콘밸리도 없습니다.”(America has a secret weapon! That secret weapon is the H-1B, without the H-1B the scientific establishment of this country would collapse! Forget about Google. Forget about Silicon Valley, there would be no Silicon Valley without the H-1B.)

해외에서 온 인재로 가득찬 실리콘밸리에서 살면서 나도 그 점을 절감했다. 쿠퍼티노에서 우리 가족이 살던 아파트단지는 가히 ‘리틀인디아’라고 해도 될 정도로 인도사람들이 많았는데 얘기해보면 거의 대부분 인도의 명문대학을 졸업하고 뱅갈로르의 IT회사에서 일하다가 애플, 오라클 등에서 H1B비자를 받고 온 사람들이었다. 우리 아들의 가장 친한 친구인 마난의 아빠가 바로 그런 경우였다. 이들은 미국에 정착한 다음에는 스타트업 창업에 나서거나 유망한 스타트업에 조인하는 경우가 많았다. (관련 포스팅 : 아시안이 점령한 스티브 잡스의 고향)

일부 천재 백인엔지니어들이 있을지 모르지만 내가 가본 실리콘밸리 회사들의 허리를 담당하는 엔지니어들은 거의 대부분 인도, 중국, 한국, 유럽출신 사람들인 경우가 많았다. 이제 실리콘밸리에는 서울공대, 카이스트, 포항공대 출신들도 굉장히 많다. 한국의 인재유출이 실제로 걱정될 정도다. 미치오 카쿠가 얘기하는 것처럼 중국이나 인도의 인재들은 상당수 본국으로 돌아가 자국의 ‘실리콘밸리’를 만들고 있기도 하다. 한국은? 글쎄 별로 그렇지는 못한 것 같다.

어쨌든 “H1B가 없으면 실리콘밸리도 없습니다.” 정말 공감하는 얘기다.

상생의 비즈니스문화

얼마전 미국에서 오신 분들을 점심과 저녁에 연달아 만난 일이 있다. 각각 동부와 서부에서 오래 사신 동포분들인데 그 분들과 한국의 비즈니스문화에 대해서 이런 저런 이야기를 하면서 느낀 것이 있었다. 기억해 두고 싶어서 간단히 메모해본다.

***

첫번째로 만난 분들은 지난 라스베가스 CES에서 뵙고 인사한 분들이었다. 전자제품을 기획해서 한국에서 제작한 다음 미국에서 유통하는 일을 오래 해오셨다고 한다. 그런데 요즘에는 한국대신 중국 주하이와 심천쪽의 업체들과 일을 하게 됐다고 한다. 한국업체들과 일하면서 안타까왔던 점을 다음과 같이 이야기하셨다.

“한국거래처와 일할 때 자주 듣는 것이 ‘우리가 다 할 수 있다’는 말입니다. 한 업체에서 물량을 다 소화하기에는 무리일 것 같은데도 ‘다 할 수 있다’고 고집을 부립니다. 다른 업체에 일감을 나눠주면 왠지 질투하는 것 같은 모습을 보이기도 합니다. 그렇게 고집을 피우니 결국 주문을 다 한 업체에 했는데 나중에 납기 일주일 남겨놓고 ‘어려울 것 같다’고 사고가 터집니다. 그래서 어쩔 수 없이 한국에 출장 나와서 간신히 문제를 해결한 일이 몇번 있습니다. 반면 요즘 중국업체들과 일해보니 그들은 자기가 잘하는 것만 합니다. 하나만 집중적으로 팝니다. PCB면 PCB만 하고 나머지는 주변의 협력업체에 맡기는 것이죠. 서로 유기적으로 잘 연결되어 있습니다. 그러다보니 많은 주문양도 적절히 나눠서 잘 처리하는 것 같습니다. 요즘은 중국회사들이 더 합리적이라는 느낌이 듭니다.”

그래서 그런지 요즘 중국업체들의 성장이 눈부시다는 얘기를 한다. 몇명이 앉아 있는 단칸방 공장에 갔다가 일년뒤에 가보면 그 회사가 수십명 아니 백명이 넘는 회사로 성장해 있는 것을 보는 경우가 드물지 않다는 것이다.

지난번 심천에 갔을때 방문한 Atsmart라는 회사. 각종 IoT제품을 만드는 회사로 직원이 50명쯤 된다. 그런데 이 회사가 설립된지 불과 1년 2개월정도 밖에 되지 않았다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐다.

***

두번째로 만난 분은 샌프란시스코에서 나서 자라서 현지 인터넷회사에서 일하다가 30년만에 한국으로 와서 한국회사에서 일하고 있는 분이다. 한국에 대해서 배우고 조국에 공헌하고 싶어서 일부러 한국행을 택한 멋진 분이다. 그가 미국에서 담당했던 업무는 주로 사업개발(Business development). 그런데 한국에서 일하기 시작하면서 여러가지 문화충격을 경험하고 있다고 한다. 그중 한가지.

“미국에서 제가 평생동안 배우고 실행한 기업간의 파트너십 개념과 한국에서의 파트너십 개념이 완전히 다른 것 같아서 놀랐습니다. 미국에서 파트너십이란 장기적인 관계입니다. 그렇기 때문에 서로에게 도움이 되야 하고 나의 성공이 파트너의 성공으로 이어져야 합니다. 그래서 저는 항상 파트너십관계를 맺을때 ‘내가 저 회사를 어떻게 도와줄 수 있을까’를 생각했습니다. 그것이 바로 장기적이고 성공적인 파트너십을 맺는 방법이기 때문입니다.

그런데 한국에 와서 들은 파트너십은 뭐랄까 승자독식(Winner take all)에 가까왔습니다. 단방향입니다. 규모가 크고 사회적으로 영향력이 있는 회사는 더 작은 회사에 대해 압력을 행사하는 것 같습니다. 작은 회사의 입장을 봐주지 않고 큰 회사가 얻을 수 있는 최대한의 이익을 취하려는 것 같습니다. 물론 미국에도 이런 회사들이 없다고 할수는 없겠지만 적어도 작은 회사들이 성장할 수 있는 기회는 줍니다.

이렇게 하면 생태계가 생기지 않습니다. 마치 나중에는 텅빈 연못에 큰 물고기 한마리만 남아 있는 것 같은 모양새입니다. 더 많은 큰 물고기가 나올 수 있는 여지를 없애버립니다. 이런 파트너십 문화를 보고 깜짝 놀랐습니다.”

나는 그에게 그게 바로 한국 특유의 ‘갑을관계’라고 말해줬다.

***

그날 만난 분들에게 이런 이야기를 듣고 나서 나는 한국의 비즈니스문화가 대기업부터 중소기업 그리고 자영업자들까지 포함해서 ‘상생’이라는 것을 잘 모르는 것이 아닐까 하는 생각을 해봤다. 치열한 경쟁사회에서 자란 탓일까. 상대방에 대한 배려보다는 경쟁자를 밟고 올라가야 한다고 배운 것일까.

자신이 잘 하지 못하고 부족한 부분은 직접하지 말고 외부 회사의 제품이나 서비스를 제값을 주고 사서 쓰면 되는데 한국에서는 그렇게 하지 않는 회사들이 너무 많다. 어쩌다 필요해서 외부 서비스를 받을 때도 필요이상으로 그 댓가를 깎으려는 경우가 많다. IT프로젝트 하청을 주면 최대한 가격을 깎은 담당자가 칭찬을 받는다. 같이 프로젝트를 하게 될 을회사의 입장을 걱정해주는 경우는 별로 없다. (내 경험에서 하는 얘기다.)

반면 내가 미국 라이코스에서 CEO로 일했던 3년동안 느낀 점은 그곳에서는 핵심이 되는 일 이외에는 모두 외부서비스를 사서 쓴다는 점이다. 급여처리서비스, HR서비스, 각종 IT서비스 등 각 틈새시장별로 다양한 서비스를 제공하는 회사들이 여기저기 숨어있다. 작은 회사라고 차별하지 않고 정해진 가격대로 대금을 지급한다. 직원들에게 너무 비싼 것 같다고 깎을 수 없냐고 물어본 적이 있다. 그랬더니 원래 그런 것이라고 그런 서비스에는 그 정도 비용을 지불해야 한다고 한다. 늦게 주는 일도 없다. 왠만한 서비스는 한달사이클로 대금을 지급한다. 콘트롤러(재무팀장)은 제때 돈을 지급해야 한다고 신경을 곤두세운다. (늦으면 회사 신용에 영향이 온단다.)

돌이켜보면 그런 문화가 있기 때문에 수많은 미국의 작은 스타트업들이 의미있는 틈새 서비스를 만들어 미국내의 수많은 대기업들에게 판매하면서 성장하고 중견기업, 대기업이 되는 것 같다는 생각을 했다. 그렇게 성장한 기업들이 또 상대방 기업의 제품과 서비스를 사준다. 그렇게 서로 도와가면서 성장해 간다. 그야말로 상생의 기업 생태계다. 놀랍게도 중국에서도 이런 상생의 기업생태계가 만들어지고 있는 것 같다. 지난 CES에 어떻게 1천개 가까운 중국회사들이 참가하게 됐는지 이제는 이해가 간다.

반면 한국기업들은 다 직접하려고 한다. 과실이 있으면 나누지 않고 독식하는 구조다. 그룹내에서 왠만한 것은 다 해결하는 경우가 많다. (두툼한 마진을 챙겨주는 거래회사들은 오너의 관계회사인 경우가 많다.) 하청으로 먹고 사는 작은 업체들은 대기업 눈치를 심하게 볼 수 밖에 없는 구조다. 심지어는 정부조차 작은 기업들이 만드는 인터넷서비스, 소프트웨어나 앱을 직접 만들어 보급하는 경우가 많다. 이래서는 작은 기업에게 기회가 돌아가지 않는다. 몇몇 대기업집단 빼고 다들 힘들어하는 상황이다.

이런 문화가 바뀌어야 한국에서도 진정 강소기업들이 쏟아져 나올 수 있는 것이 아닐까 싶다. 굵직굵직하고 건강한 물고기들이 가득 찬 아름다운 연못 같은 기업생태계를 만들어야 한다. ‘상생’이라는 말을 많이 듣기는 했지만 미국에서 온 분들과 이야기하면서 그 의미와 중요성을 제대로 깨닫게 된 느낌이었다.

기자중의 기자, 밥 사이먼

지난주는 유난히 미국언론인들을 둘러싼 뉴스가 많았다. NBC뉴스 간판앵커 브라이언 윌리암스의 스캔들과 데일리쇼의 존 스튜어트(그는 코미디언이지만 언론인이라고도 할 수 있다)의 급작스러운 데일리쇼 하차 예고 발표가 뜨거웠다.

그리고 두 뛰어난 저널리스트의 갑작스러운 죽음이 미국언론계를 흔들었다. CBS뉴스의 밥 사이먼과 NYT의 데이빗 카다. 밥 사이먼은 교통사고로 데이빗 카는 편집국에서 갑자기 쓰러졌다가 세상을 떴다.

특히 60미닛을 진행했던 밥 사이먼은 (그의 얼굴은 TV에서 가끔 봐서 익숙하지만) 내가 잘 모르는 사람이었는데 이렇게 기자들에게 존경받는 사람인지 몰랐다. 그는 어떤 사건을 보도하는데 있어 그만의 시각과 탁월한 문장력을 바탕으로 멋진 이야기로 만들어 내는 ‘스토리텔링’이 뛰어난 기자였다고 한다. 내가 놀란 것은 CBS뉴스소속으로만 47년간을 활약한 이 73세의 노기자에 대한 소속사를 초월해 쏟아지는 미국언론인들의 추모다.

이것은 CBS뉴스의 추모보도다. 한데 다른 방송사나 신문들도 일제히 그에 대한 기사를 크게 냈다.

밥 사이먼이 어떤 스토리텔링을 했는지 보여주는 60미닛 에피소드 한편을 소개한다. Joy in the Congo. 콩고에서 울려퍼지는 베토벤의 합창교향곡이다. 꼭 보시길 추천드린다. 저절로 미소가 지어지는 멋진 스토리다.

또 내가 아주 좋아하는 스토리텔러인 스티브 하트먼은 CBS이브닝뉴스에 밥 사이먼을 추모하는 내용을 내보냈다. (스티브 하트먼의 On the road 소개 포스팅 링크) 그가 몰래 밥 사이먼의 뉴스보도를 보고 또 보고 외우기까지 할 정도로 따라하면서 스토리텔링에 대해 배웠다는 고백이다. 아마도 이번주에 방영하려고 준비하고 있는 꼭지가 있었을텐데 위 리포트는 밥 사이먼의 부음을 듣고 급히 만들어서 내보내는 내용인 듯 싶다. 하지만 기자로서 진솔한 이야기가 가슴을 때린다. 그도 자타가 공인하는 뛰어난 스토리텔러다. 하지만 그가 ‘질투’하고 몰래 따라했던 사람이 밥 사이먼이었다는 것이다. 그럼에도 불구하고 밥 사이먼은 아주아주 겸손했던 사람이었다고 한다.

73세의 나이에도 현장을 뛰며 직접 취재하고 대본을 쓰고 영상을 편집하고 나레이션을 입히는 기자가 우리나라에 있을까 싶다. 3년만 더 했으면 저널리스트로서 50년을 채웠을텐데 그의 죽음이 아쉽다. 60미닛의 PD가 된 친 딸과 작업한 마지막 60미닛 에피소드가 오늘 방영된다고 한다.

어쨌든 누군가 세상을 떠났을때 이처럼 그의 일생을 기리며 추모하는 ‘Remembering’의 문화가 나는 아주 부럽다. 우리도 가까운 사람이 세상을 떠났을때 자녀들 이름과 빈소위치만 적은 부고글만 내지 말고 고인의 일생을 기억하고 추모하는 글을 다같이 써보면 어떨까. 그것이 진정한 추모일 것 같다.

스타 앵커 브라이언 윌리암스의 갑작스러운 퇴장

내가 2009년 2월 미국으로 간 뒤부터 지금까지 만 6년간 거의 매일처럼 (팟캐스트를 통해) NBC나이틀리뉴스에서 얼굴을 대하던 브라이언 월리암스가 갑자기 앵커직에서 하차했다. 12년전 이라크전에서 과장보도를 했다는 이유로 회사에서 6개월동안 무급 정직처분을 당한 것이다. 그의 연봉은 1천만불(110억원)로 알려져 있다. 6개월동안 연봉 55억원도 함께 못받게 될 듯 싶다.

브라이언 윌리암스가 누구인가. 미국방송계를 대표하는 1등뉴스앵커다. 9백30만명이 매일 그가 진행하는 저녁뉴스를 본다. NBC뉴스가 1등 시청율을 올리는 이유가 그가 있기 때문이라고 해도 과언이 아니다. 안정된 뉴스진행, 묵직한 목소리, 신뢰감을 주는 얼굴, 적당한 유머감각 등 지난 6년간 그의 뉴스를 즐겨보면서 항상 감탄했었다. 내가 워낙 많이 NBC뉴스동영상을 소개했었기 때문에 내 트윗을 자주 보는 팔로어분들께도 그가 친숙할 것이다. 뉴스앵커이자 NBC뉴스룸을 이끄는 Managing director(한국식으로 하면 보도국장쯤 된다)인 그가 이처럼 한방에 날라갈 줄은 누구도 몰랐을 것이다.

그가 이번에 집중포화를 맞고 하차하게 된 것은 2003년 이라크전 취재 당시 그가 실제보다 상황을 과장해서 보도한 것이 드러났기 때문이다. 그의 언론인으로서의 정직성과 신뢰도에 흠집이 간 것이다. 그는 당시 그가 타고 가던 군용헬기가 로켓포탄을 맞아서 위험했으나 군인들의 헌신적인 활동으로 위기를 모면했다고 보도했다. 그런데 사실은 그는 포탄을 맞은 헬기가 아닌 다음 헬기에 타고 있었다는 것이다. 실제보다 내용을 부풀려 멋진 무용담으로 만든 셈이다.

그는 지난주에 무공훈장을 받은 군인을 소개하는 뉴스꼭지에서 2003년 당시 상황을 다시 언급했다. 자신이 그 헬기에 타고 있었던 것처럼 말한 것이다. 그러자 당시 그 헬기를 조종했던 군인들이 페이스북에 댓글을 남겼다! 거짓말하지 말라고.

이것은 포탄을 맞은 헬기 조종사의 댓글이다. “미안한데 당신이 내 비행기에 타고 있었던 것을 기억못하겠다. 한시간뒤에 나타나서 나한테 무슨 일이 있었냐고 물어오지 않았냐”고 썼다.

이것은 포탄을 맞은 헬기 조종사의 댓글이다. “미안한데 당신이 내 비행기에 타고 있었던 것을 기억못하겠다. 한시간뒤에 나타나서 나한테 무슨 일이 있었냐고 물어오지 않았냐”고 썼다.

이것은 브라이언 월리암스를 실제로 태우고 갔던 헬기조종사가 쓴 댓글이다. “거짓말장이!”라면서 당시 상황을 묘사하고 있다.

12년전 상황이고 어찌보면 그냥 넘어가도 될 일을 이렇게 실명을 걸고 댓글을 남기는 문화가 놀랍다.

이 내용을 바탕으로 성조지가 기사를 썼다. 브라이언 월리암스는 버틸 수가 없었다. 바로 방송에서 자신이 실수한 것이라고 사과했지만 사태는 일파만파 번져갔다. 그리고 NBC방송은 그의 6개월 정직을 오늘 발표했다.

NBC뉴스 President인 데보라 터너는 “이것은 브라이언정도 위치의 사람에게는 아주 잘못되고 부적절한 일이다”라고 발표했다.

NBC유니버설 CEO인 스티브 버크도 “그의 행동은 변명할 여지가 없으며 이 정직처분은 혹독하며 적절한 것이다”라고 발표했다.

그를 내치면 시청률에 큰 타격이 올 수 있는데도 NBC가 회사의 스타앵커이자 고위간부인 그에게 주저없이 이렇게 단호한 조치를 취하는 것에 놀랐다. 그리고 미국에서 언론인에게 요구되는 도덕률은 특히 높다는 것을 다시 실감했다. 브라이언 월리암스의 팬으로서 그가 이번 일을 깊이 반성하고 6개월뒤에 복귀할 수 있기를 바란다.

그리고 이번 사건을 보면서 다시 한번 SNS의 힘을 실감했다. 12년간 유야무야 넘어갔던 거짓말이 드러난 것은 페이스북 댓글 덕분이었다. 이제는 숨길 수가 없다. 특히 공인이라면 항상 정직하게 살아야 한다.

말도 안되는 황당한 이야기를 기자들앞에서 늘어놓고도 시치미를 떼고 거짓을 일삼으면서도 끝까지 사퇴하지 않고 버티는 우리 총리후보를 보면서 공인의 도덕률에 대한 우리의 기준은 외국과 아직 참 큰 차이가 있다는 생각을 해본다.

브라이언 월리암스의 6개월 정직처분 소식을 전하는 CBS뉴스꼭지.

새로운 혁신하드웨어시장에서 존재감이 떨어지는 한국

요즘 해외를 다니면서 스마트폰과 연동된 새로운 전자제품시장이 본격적으로 열리고 있다는 생각을 한다. 스마트폰과 연동한 각종 블루투스 스피커, 고프로(GoPro) 같은 액션카메라, 운동량측정 웨어러블, 스마트와치 등 각종 IoT기기들, 그리고 드론이 엄청난 시장을 형성하고 있다. 이미 가볍게 몇조시장은 될 것 같고 곧 수십조시장으로 급속히 성장할 것이다. 4월부터 애플와치가 나오면 이런 기기들에 대한 관심은 더욱 폭증할 것이다.

드론만 해도 약 1년반전에 미국에 있을때 엉성하고 비싼 제품들을 보고 “누가 저런 것을 살까”했었다. 그런데 위 애플스토어에 전시된 프랑스 패럿사의 제품처럼 지금은 사고 싶은 매력적인 드론 제품이 많이 보인다.

이런 시장에서 블루투스스피커는 보스(Bose)나 비트(Beat)아니면 죠본(Jawbone), 웨어러블은 핏빗(Fitbit), 미스핏(Misfit), 죠본, IoT기기들은 네스트(Nest), 버킨(Belkin) 등 그리고 드론은 중국의 DJI나 프랑스 패럿(Parrot)제품들이 큰 인기를 끌고 있다.

그런데 이렇게 급성장하는 시장에서 한국의 존재감은 거의 제로다. 일부 블루투스스피커, 블루투스 헤드폰, 스마트와치 등을 생산하는 삼성, LG를 제외하고는 한국의 다른 업체가 만든 IoT기기는 눈씻고 봐도 찾아볼 수가 없다. 내가 과문해서 그런지 모르겠지만 해외매체에서 소개하는 것을 본 기억이 없다.

지난 1월의 CES때도 주목받는 한국제품은 거의 없었다. 삼성, LG에서 나온 제품도 주로 TV위주였을뿐 크게 화제를 끌만한 혁신적인 제품은 없었다. (물론 100% 없다는 뜻은 아니다. 현지 언론의 주목을 받은 제품들이 없었다는 뜻이다.)

반면 중국 심천의 세계 1위 드론 업체인 DJI같은 회사는 그야말로 대인기다. 이 회사의 드론 제품인 인스파이어나 팬텀은 요즘 매스컴 등에서 너무 자주 보인다. 이 회사는 세계 드론업계를 선도한다. 누가 중국업체가 짝퉁이나 만든다고 했던가. DJI의 제품은 디자인도 좋고 기능도 훌륭하다. 나도 하나 갖고 싶다.

또 프랑스는 드론으로 인기를 끄는 패럿이외에도 IoT분야에서 Withings, Netamo같은 회사들이 주목을 받고 있다. 프랑스는 지난 CES에서 66개사의 스타트업들이 참가해 화제를 모으기도 했다. 대부분 IoT스타트업이 많았다.

그런데 한국은 이렇게 새로 떠오르는 분야에서 주목을 받는 회사가 정말 보이지 않는다. IoT제품을 만드는 회사가 별로 없기도 하고 한국에는 이런 첨단 제품 시장도 전혀 형성되어 있지 않다. 사고 싶어도 살 수 있는 곳도 없다. 도대체 왜 그럴까. 한국에서 더이상 혁신은 나오지 않게 된 것일까.

창조경제를 한다고 난리인데 정작 창조적인 회사는 그다지 보이지 않게 된 것 같다. 정말 이래도 괜찮은 것일까.

스마트폰, 우버에 밀리는 자동차업계

흥미로운 이야기를 들어서 공유. 나는 항상 스마트폰으로 인한 사람들의 라이프스타일변화가 자동차판매량에 영향을 미칠 것이라고 생각해왔는데 그를 뒷받침하는 내용을 CBS모닝쇼에서 들었다. (예전에 아이폰과 페이스북에 고객을 빼앗기는 자동차업계라는 글을 쓴 일도 있다.)

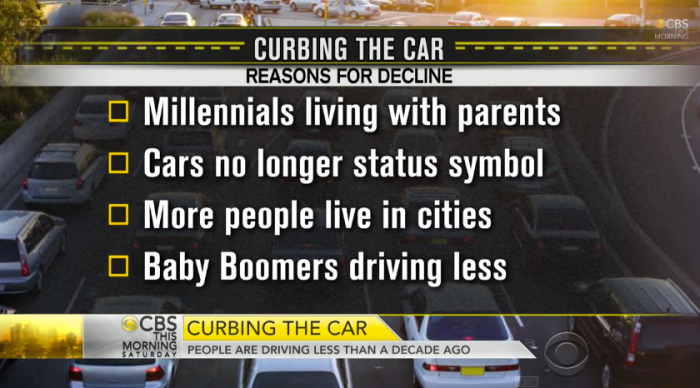

미국인의 자동차 소유대수가 시간이 갈수록 떨어지고 있다는 것이다. 1인당 평균차량소유대수가 2006년에 1.6대였던 것이 2011년에는 1.1대로 급격하게 떨어졌다. 이것은 아마 2008년 금융위기의 영향도 있을 것이지만 그렇단다.

방송에 출연한 Quartz의 Tim Fernholz기자는 몇가지 이유를 들었다. 미국의 밀레니얼세대가 독립하지 않고 부모와 함께 사는 경우가 많아져 자동차를 공유하게 됐다는 것. 자동차가 더이상 신분을 상징하는 역할을 하지 못한다는 것. 젊은이들이 도시로 몰리고 있다는 것. 베이비부머가 예전보다 덜 운전하게 됐다는 것 등이다.

그리고 1983년에는 18세의 80%가 운전면허증을 취득했으나 2010년에는 60%로 줄었다는 것이다. Tim은 “요즘 젊은이들은 부모에게서 벗어나고 싶을때 운전을 하고 쇼핑몰로 가는 것이 아니고 SNS를 한다”며 “사람들은 최신형 자동차를 사는 것보다 최신 스마트폰을 사는 것에 더 신경을 쓰게 됐다”고 말했다.

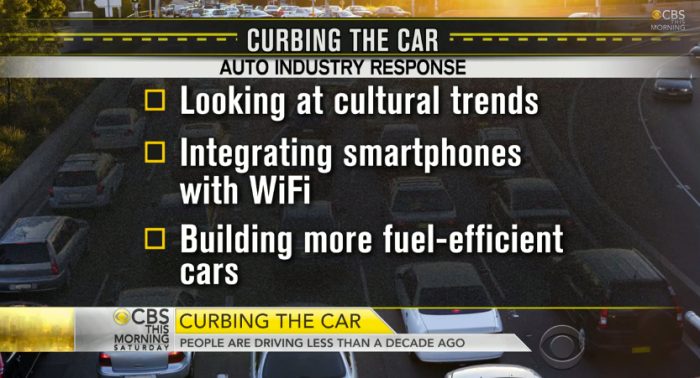

그는 최근 경기가 살아나고 유가가 떨어지면서 미국의 자동차판매가 다시 늘어나고 있지만 자동차회사들은 이렇게 사람들이 운전을 하지 않게 된 현상을 염려하고 있고 그래서 자동차에 WiFi를 도입하고 스마트폰과 통합작업을 진행하며 ZipCar, Uber 등과 제휴를 꾀하고 있다고 말했다.

그리고 필요하면 스마트폰을 들고 Uber를 이용해 있는 곳으로 즉시 차를 부를 수 있게 된 것도 이런 현상에 큰 영향을 끼쳤을 것이다. 내가 저번에 샌프란시스코에 가서 우버를 이용했을때 운전기사가 한 말이 귓전에 남아있다. 그는 요즘 샌프란시스코에서 차를 몰지 않고 우버나 리프트를 이용하는 사람들이 급격히 늘어나고 있다며 “이렇게 쉽게 차를 이용할 수 있는데 누가 차를 필요로 하겠어요?”라고 말했다.

또 한가지는 전세계 대도시의 대중교통수단이 십여년보다 휠씬 좋아졌다는 것이다. 이제 세계 어느 도시에 가도 어렵지 않게 잘 운영되는 지하철이나 버스시스템을 접할 수 있다. 그리고 낯선 도시에서도 스마트폰과 구글맵을 이용해 쉽게 자신의 위치를 확인하고 대중교통수단을 이용할 수 있다.

나만해도 한국에 돌아와서 거의 차를 운전하지 않는다. 웨어러블트래커를 차고 웬만하면 대중교통수단을 이용해 한발자국이라도 더 걸으려고 노력한다. (참고 : 모바일앱과 핏빗덕분에 바뀐 내 생활습관) 꼭 필요하면 택시나 우버를 이용한다. 새로 차를 사지 않고 부모님의 차를 공유한다. 13년된 자동차를 운전하면서 딱 하나 아쉬운 것은 내 스마트폰을 카오디오와 블루투스로 연결할 수 없는 것이다. 나중에 그게 아쉬워서 차를 업그레이드하게 될지 모르겠다.

위는 미국인들의 운전감소현상을 다룬 CBS모닝쇼 꼭지다.

추가로 이 글을 쓰면서 발견한 흥미로운 데이터 하나.

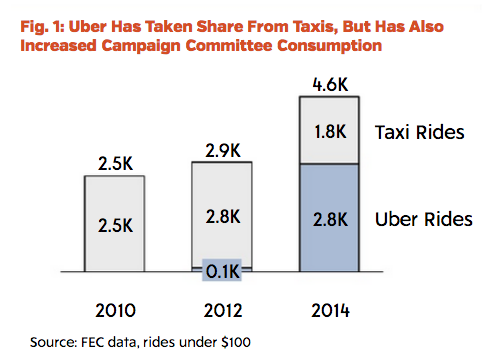

위 그래프는 미국하원의원들과 그 스탭들이 캠페인활동을 위해서 출장을 다닐때 이용한 교통영수증을 분석한 것이다. 2012년에는 약 2천8백건의 택시영수증과 함께 약 100건의 우버사용영수증이 보고되었다. 그런데 2014년에는 택시가 1천8백건으로 감소하고 우버이용이 2천8백건이 된 것이다. 흥미로운 부분은 이런 Ride서비스 이용이 2년사이에 60%가량 늘었다는 점이다. 우버의 편리성에 중독된 사람들이 자신의 차량이나 렌트카를 이용하기 보다 우버를 이용하게 됐을 가능성도 있어 보인다.

어쨌든 이렇게 빠르게 세상은 변하고 있다. 과연 10년뒤에는 어떻게 될까.