Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

왜 미국언론인들은 정계진출을 하지 않을까?

재미있게 읽은 슬로우뉴스의 “나꼼수의 잡놈 정치, 미국이라면 어떻게 됐을까?“에서 공감하는 부분. 지난 3년간 미국에서 생활하면서 나도 비슷하게 느낀 것을 명확하게 설명해주신 부분이 많아 도움이 됐다. 그 중 “왜 러시림보는 정치를 하지 않을까”라는 부분을 읽고 좀 더 생각을 해봤다.

리 : 그러고 보니 왜 러시 림보는 정치를 하지 않은 걸까요? 그 엄청난 영향력에도 불구하고…

들 : 네 가지 이유로 설명 드리겠습니다. 1) 누구나 자신이 가장 잘하는 일을 해야 한다는 것을 본인과 공화당 모두가 잘 알고 있습니다. 2) 이미 드러난 지나친 당파성 때문입니다. 의원과 같은 공직자가 되어 국민(주민) 모두를 대표하는 일에 어울리지 않죠. 3) 세상 모든 일에 대해 하고 싶은 말은 뭐든지 하는 논객질보다, 정책을 만들고 국익을 도모하는 일이 훨씬 어렵죠. 4) 자신이 정치에 나서면 지금까지 해 왔던 토크쇼 방송의 신뢰를 일거에 무너뜨림을 잘 알기 때문입니다.(들풀님설명)

스마트폰의 노예가 된 우리들

한달전쯤인가 CBS TV모닝쇼를 보다가 흥미로운 내용을 접했다. “스마트폰또라이가 되지 말자”(Don’t be a smartphone jerk)란 제목이었는데 상대방과 대화는 안하고 스마트폰만 들여다보는 요즘 세태 때문에 생긴 웃기는 풍속도 얘기였다. 재미있어서 아래처럼 가볍게 트윗했다.

그런데 트윗하자마자 내 예상을 뛰어넘는 반응을 받았다. 수백번이상의 RT(리트윗)이 이어진 것이다. 수많은 분들이 “정말 공감한다. 한국에도 적극 도입해야 한다”고 답을 주었다. 나는 “아, 한국에서도 많은 사람들도 이런 현상에 염증을 느끼고 있구나”라는 생각을 했다. 더구나 세계최고수준의 스마트폰의 보급속도와 함께 특히 온국민이 카톡을 쓴다는 한국이 더 심하지 않을까하는 생각도 들었다.

Update 추가 : NYT 2013년 9월 23일자에 “Step away from the phone”이란 기사에 위와 같은 방식이 ‘Phone Stack’이라는 게임으로 유행중이라고 보도. 링크 : 폰스택 게임룰 링크 인스타그램 폰스택 사진모음.

그러다가 얼마전에 보스턴시내에 생긴 한국순두부식당에 갔다가 비슷한 상황을 목격했다. 그 식당에 온 젊은 한국유학생커플이 자리에 앉자마자 서로 이야기는 안하고 각자 아이폰화면을 들여다보느라 바쁜 것이었다. 정말 기묘한 광경이 아닐 수 없었다. 사랑하는 연인사이 같은데 데이트하면서 서로 이야기는 안하고 스마트폰을 들여다보고 있다? 소셜네트워크에 빠지면서 정작 가까운데 있는 사람을 챙기지 않게 됐다는 말을 실감하게 되는 광경이었다.

여기서 한발 더 나아가 이제 사람들은 스마트폰과 실제로 대화를 하기 시작했다. 아이폰4S에 들어간 시리(Siri)덕분이다. 사람들은 진짜 인간에게 자신의 고충을 털어놓기 보다는 점점 똑똑해져가는 시리에게 인생상담을 하게 될지 모른다. 지금의 기술발전 속도를 보면 머지않은 장래에 그렇게 될 수도 있을 것 같다.

실제로 애플은 최근 새로운 아이폰4S TV광고를 내놓았는데 유명 여배우 조이 데샤넬이 잠옷을 입고 시리와 대화하는 내용이다. 사람들이 이것을 보고 시리와 대화하는 것이 쿨(Cool)한 것이라고 착각하지 않을까 두렵다.

MIT에서 기술과 인간사회와의 관계를 연구하는 셰리 터클교수는 지난 1월 “함께 있는 외로움”(Alone Together)이라는 제목의 책을 펴냈다. 사람들이 기술에 더 많은 것을 의존하게 되면서 정작 사람간의 진짜 관계는 줄어들고 있다는 내용을 담은 책이다. 터클교수는 얼마전 TED에서 “Connected, but alone?”이란 제목으로 강연을 했다. 또 지난 NYT 일요판에 “The Flight From Conversation”란 제목의 컬럼을 기고해 큰 반향을 얻기도 했다. 들어보고, 읽어보고 그 내용을 음미해볼만한 좋은 글과 동영상이다. 추천! (TED발표내용과 NYT컬럼내용이 거의 같은 내용이다.)

터클교수는 엄청나게 기술이 진보된 세상에 살고 있는 우리가 항상 연결되어 있고 소통을 하고 있는 것 같지만 실제로는 단순히 연결(Connection)을 위해서 대화(Conversation)를 희생하고 있다고 했다. 문자주고받기에 열중하고 있는 아이들은 실제로 상대방과 어떻게 대화해야 하는지는 모른다는 것이다. 우리는 문자를 주고 받으며, 트위터를 하면서 대화를 하고 있다고 생각하지만 그것은 착각이라는 것이다.

우리는 스마트폰과 함께하면 절대로 외로워질 일이 없다고 생각한다. 하지만 사실은 스마트폰이 우리의 진정한 인간관계를 단절시키고 있는지 모른다. 우리는 사실 인간관계의 어려움을 사실 회피하면서 스마트폰을 통한 쉬운 소통에 몰두하고 있는지도 모른다. 나도 그랬다. 회사에서 관계가 불편한 사람과 직접 대면을 피하고 건조한 이메일만을 주고 받기도 했다. 그런데 스마트폰의 보급으로 이런 문자를 통한 가벼운 관계, 소통이 일상화되고 있는 것이다.

또 잠시도 심심할 틈을 주지 않는 스마트폰이 우리에게서 생각을 할 고요한 시간을 빼앗아가고 있는지도 모른다. 트위터를 통해서 내 생각을 알리고 공유하면서 더 깊은 생각을 하게 됐다고 자위하고 있었지만 가끔은 “I share, therefore I am”이란 강박관념에 사로 잡혀서 그저 떠오르는 생각을 트윗하기에 바쁘다. 그렇게 계속 스마트폰을 만지작거리다 보면 혼자서 깊은 사색에 잠길 여유가 없다.

우리는 이미 스마트폰의 노예가 되어버렸는지도 모른다.

나는 이스라엘인들과 일하면서 유태인들의 힘이 사밧(Sabbath-안식일)에서 온지도 모른다는 생각을 했다. 그들은 금요일 저녁부터 토요일 해가 질 때까지 아무 것도 하지 않는다. 금요일저녁에 가족들과 식탁에서 대화를 나누고 토요일까지 아무 것도 하지 않는 안식의 시간을 갖는다. 이메일을 보내도 답장이 없다. 그러다가 토요일밤이 되면 장문의 답장을 하고는 했다. 그만큼 그들은 고요속에서 생각할 시간을 얻는 것이 아닐까 생각한 적이 있다. 그렇게 자라난 유태인 아이들이 더 깊은 생각을 할 수 있게 되고 창의성을 지니게 되는 것이 아닐까하는 생각을 했었다.

스마트폰혁명을 만든 장본인중 한 명인 스티브 잡스는 오히려 산책을 하면서 사색을 즐겼다. 그는 항상 걸을 때 더 잘 생각할 수 있다고 말했다. 그는 손님이 오면 항상 산책을 가자고 하면서 걸으면서 자유로운 대화를 즐겼다. 물론 전화의 방해가 없이 말이다.

터클교수는 그래서 이렇게 제안한다. 집안의 부엌이나 식탁을 기계해방구로 만들자는 것이다. 그리고 대화의 가치를 아이들에게 보여주자고 말이다. 그리고 상대방의 이야기에 귀를 기울이는 방법을 가르치자고 말이다. 그리고 주위 사물을 보고, 나무를 보고, 하늘을 보면서 걷자고 말한다. 전화화면에 고개를 처박고 타이핑을 하면서 걷지 말고 말이다. 일단 나부터 실천해야겠다. (하지만 지금 이 순간도 아이폰으로 손을 내밀고 있다…)

Update: 위에서 소개한 셰리 터클 MIT대교수의 “Alone Together”가 “외로워지는 사람들”(부제:테크놀로지가 인간관계를 조정한다)라는 제목으로 번역출간되었다. 다음책 링크 중앙일보 서평 페이스북 친구 많은데 말 붙일 친구는 없네

리트윗(RT)의 무게

소설가 공지영씨가 타워팰리스 투표율이 80%에 이른다는 트윗을 리트윗(Retweet)했다가 구설수에 올랐던 것 같다. 공지영씨는 잘못된 정보를 믿고 트윗했던 것은 잘못이나 트위터에서 이런 오보가 일어날 가능성은 누구에게든 늘 존재한다고 입장을 밝혔다.

이 소동을 보고 트위터의 RT의 무게를 다시 느낀다. 나도 신중하게 RT를 가끔 하는 편이지만 주로 정보성위주로 하고 논란이 될 만한 내용은 그래서 피하는 편이다. 특히 내가 정확하게 확신이 없거나 원트윗의 저자를 잘 모르면 안하거나 그 사람의 예전 타임라인과 프로필을 확인하고 검색을 해봐서 어느 정도 사실인지 파악을 하고 RT를 하는 편이다.

미국에서도 마찬가지다. 유명인의 섣부른 RT로 문제가 된 일은 얼마든지 있다. 얼마전 유명한 흑인영화감독인 스파이크리는 플로리다에서 순찰중 다툼을 벌이다 흑인소년을 피살한 조지 짐머먼의 집주소를 트위터 타임라인에서 보고 RT했다. 그런데 사실은 그일과 전혀 관계없는 노부부의 주소였다. 그 주소가 스파이크 리의 24만명 팔로어에게 전해진 뒤 온갖 위협전화와 메일이 잇따랐고 그 70대의 노부부는 집을 나와 피신해야했다. 스파이크 리는 사과후 이 노부부에게 어떤 종류의 보상을 해주는 것으로 합의한 듯 싶다. (뉴욕타임즈 관련기사)

나도 얼마전에 한국에 곧 아이튠스가 시작된다는 트윗을 보고 반가운 마음에 RT한 일이 있다. 트윗계정도 “아이튠스코리아” 같은 식으로 되어 있어서 깜빡 속았다. 그런데 트윗을 하고 불과 1분만에 7분에게서 멘션을 받았다. 그거 가짜라는 것이다. 즉각 지우고 잘못 트윗한 것이라고 정정트윗을 날렸지만 찜찜하긴 했다. 이런 경우는 그렇게 논란이 될 만한 내용은 아니지만 위 타워팰리스 투표율이나 조지 짐머먼의 주소 같은 경우처럼 사람들의 감정에 불을 지를만한 내용을 유명인이 트윗한다면 그야말로 눈 깜짝할 사이에 불길처럼 퍼져가기 마련이다.

예전에도 “트위터팔로어 2만명 그리고 늘어가는 부담감”이라고 블로그포스팅을 했던 일이 있다. 그것이 거의 2년전인데 나도 지금은 팔로어수가 5만5천명을 육박하고 있다. 더욱더 부담이 된다.

그래서 어쨌든 내가 하고 싶은 얘기는 팔로어가 늘어가는 것에 비례해 그만큼 RT나 트윗의 무게를 느끼고 신중하게 해야 한다는 것이다.

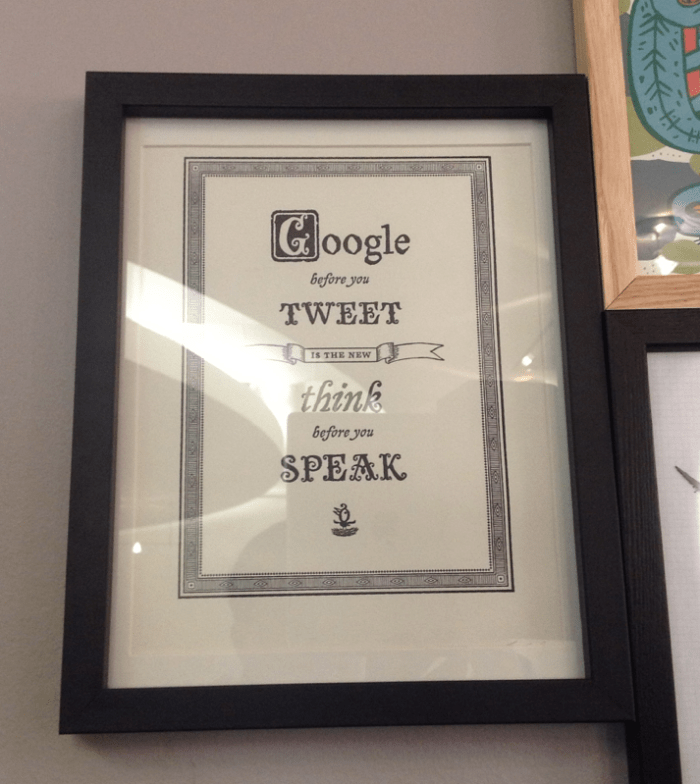

얼마전 트위터 사무실에 들렀을때 로비에 마음에 드는 글귀가 있어서 사진을 찍어왔다.

“Google before you Tweet is the new think before you speak.”

“트윗전에 검색을 하는 것”은 이 시대의 새로운 “말하기 전에 생각하는 것”이다.

이제는 모두가 기자가 될 수 있는 시대다. 트윗전에 꼭 검색하고 맞는지 생각하고 트윗하자.

월스트리트의 내부고발자

3월 14일자 뉴욕타임즈에 월스트리트와 미국언론을 뒤흔든 화제의 칼럼 하나가 실렸다. 골드만삭스를 오늘을 마지막으로 떠나는 그레그 스미스란 런던주재 Executive Director의 “Why I Am Leaving Goldman Sachs” 뉴욕타임즈의 오피니언란을 멋진 삽화와 함께 가득채운 비중있는 칼럼이었다. 뉴욕타임즈가 작정하고 실은 것 같은 느낌이 드는.

아니나 다를까 오늘 저녁 미국의 메이저뉴스들이 일제히 비중있게 다룰 정도로 큰 파장을 불러왔다. 안그래도 탐욕스러운 월스트리트를 한 내부고발자가 거세게 비판한 것이니까.

NBC Nightly News는 톱뉴스로 다뤘고, ABC월드뉴스도 주요기사로 리포트했다.

스탠포드를 졸업하고 골드만삭스에서 12년동안 일했다는 그는 골드만삭스가 초심을 잃고 지금은 Toxic and destructive한 문화로 단지 탐욕을 위해 고객의 등골을 빼먹는 회사로 전락했다고 작심하고 고발을 한다.

그는 칼럼이 실리는 날, 그의 보스에게 아침 6시40분에 사직의사를 담은 이메일을 보내서 사직한다. 그러면서 NYT에 폭탄을 터뜨린 것이다. 골드만삭스의 주가는 이날 3.4% 하락했다.

Update: 15일 NYT의 후속기사를 보니 그레그 스미스는 골드만삭스의 중간간부급으로 그다지 높은 직위는 아니었다. 골드만삭스의 직원은 3만3천3백명인데 그는 1만2천명중 한명인 Executive Director였다. 미국에서는 흔하디 흔한 Vice president급이라고 한다. (우리말로는 부사장이라 느낌이 좀 다르지만) 비교적 고위직이라고 할 수 있는 Managing Director는 2천5백명이라고. 그래도 그레그의 작년 수입은 50만불(한화로 거의 6억원에 육박)에 달했다고 하니 월스트리트사람들이 정말 많이 벌기는 번다.

그는 확실히 자신의 신념과 맞지 않는 회사의 가치시스템(Value system)에 대해 고민한 것으로 보인다. 다른 무엇보다도 “돈을 버는 것만이 최고”라는 탐욕 말이다. 아래 부분에서 그런 고민의 흔적이 보인다.

To put the problem in the simplest terms, the interests of the client continue to be sidelined in the way the firm operates and thinks about making money. (문제를 간단한 용어로 정리해보면 고객의 이익은 계속해서 뒷전이고 회사는 돈을 버는 것만을 생각하고 그렇게 운영된다.)

It makes me ill how callously people talk about ripping their clients off. Over the last 12 months I have seen five different managing directors refer to their own clients as “muppets,” sometimes over internal e-mail. (얼마나 사람들이 고객들을 벗겨먹는 것에 대해 무신경하게 이야기하는지를 보면 내 마음이 아프다. 지난 12개월동안 나는 5명의 각기 다른 매니징디렉터들이 자신의 고객을 ‘머핏'(꼭두각시인형)이라고, 심지어는 내부이메일에서까지, 그렇게 부르는 것을 들었다.)

These days, the most common question I get from junior analysts about derivatives is, “How much money did we make off the client?” It bothers me every time I hear it, because it is a clear reflection of what they are observing from their leaders about the way they should behave. (요즘 주니어애널리스트로부터 파생상품에 대해 가장 흔히 받는 질문은 “클라이언트로부터 우리가 얼마나 벌었나요?”라는 것이다. 이런 말을 들을 때마다 불편하다. 왜냐하면 이것은 명백히 그들이 회사의 리더들로부터 그들이 어떻게 행동해야하는지를 배운 것이 반영된 것이기 때문이다.)

회사의 가치관이 자신의 신념과 맞지 않으면 시간이 지날수록 괴롭다. 부도덕성이나 불법 등 명백한 문제가 있는 것이 아니라도 그렇다. 어떤 목표를 향해 달려가는데 있어서 개인이 생각하는 방법과 회사가 추구하는 방법이 다를 때 나오는 괴리다. 나는 장기적인 성과를 내기 위해서 당장은 성과를 내지 못할 인프라에 투자를 하자고 주장하는데, 회사 경영진은 반대로 당장의 성과와 이익이 중요하다며 눈에 보이는 부분에만 투자를 하자고 하면 그것도 가치관의 차이다. 회사경영진과 자신의 의견차이가 이런 식으로 계속 쌓이면 정말 괴로워지고 일에 집중하기가 힘들어진다.

그 회사의 가치시스템은 리더들의 행동에서 나오며 회사의 문화가 된다. 리더들이 탐욕스럽게 돈만을 추구하는 것이 오늘날의 월스트리트의 모습인지도 모르며 그것이 지난 2008년 리먼브러더스사태를 부르고 전세계의 금융시스템을 혼란에 빠뜨렸다. 그런데 그레그 스미스의 글에 따르면 아직도 월스트리트는 반성을 못하고 있는 것 같다.

그리고 이런 내부고발자(Whistleblower)의 글을 받아서 멋지게 실어준 뉴욕타임즈도 대단하다. 월스트리트에서 가장 파워풀한 집단인 골드만삭스에 대해서 이렇게 직격탄을 날리는 것이 쉬운 일이 아닐텐데. 오늘 골드만삭스는 “한 불만이 있는 직원의 이야기에 지나지 않는다”고 Damage control에 나섰다.

친정에 칼을 꽃은 그레그 스미스는 금전적으로는 많은 것을 희상하게 될 것이라고 뉴욕타임즈는 보도했다. 골드만삭스가 그에게 소송을 걸수있고 스톡옵션페이를 거부할 수 있다. 그는 더이상 월스트리트에서 일할 수 없게 될수도 있다. 그래도 워낙 똑똑한 사람이니 잘 알아서 헤쳐나갈 것으로 생각하지만.

예전에 트위터와 온라인에서 큰 화제가 됐던 LG전자를 떠나며 CEO에게 남긴 글이 생각난다. 그때 이 글이 온라인에서는 큰 반향을 일으키며 공감을 얻었지만 온라인미디어를 제외한 기존 언론에서는 그다지 크게 다뤄지지 않았던 것으로 기억한다. 우리 언론에서도 이런 용기있는 내부고발자들의 글을 많이 볼 수 있기를 기대한다.

사족: 누가 유대인들이 지배하는 월스트리트 아니랄까봐 위 골드만삭스 로이드 블랭크페인 CEO도 그렇고 고발칼럼을 쓴 그레그 스미스도 유대인인듯 싶다.ㅎㅎ (칼럼내용중 이스라엘에서 열린 소위 Jewish Olympic 탁구대회에서 동메달을 땄다는 언급이…)

무거운 짐을 내려놓다

라이코스CEO로 정식부임한지 벌써 2년하고도 11개월이 됐는데 어제 드디어 그 짐을 내려놓게 되었습니다. 어제자로 CEO를 사임했습니다.

2009년 3월초 뜻밖의 발령을 받고 아는 사람 하나 없는 보스턴으로 오게 됐을 때는 솔직히 두렵기도 했습니다. 미국에서 일을 해본 경험이 한번 없는 제가 80명의 직원이 있는 미국회사를 맡아서 경영한다니요. 더구나 계속되는 적자로 경영위기와 패배주의에 빠져있는 회사를 살려낼 수 있을지 큰 걱정이었습니다. 솔직히 가봐서 회사가 상태가 안좋으면 정리해야하는 것 아닐까하는 불길한 예감도 들었습니다.

그럼에도 불구하고 가서 일을 할 수 있었던 힘은 “밑져야 본전이다”, “실패해도 뭔가 배울 수 있지 않을까”, “그래도 영어는 늘겠지” 등의 낙관주의였다고 생각합니다.

그리고 2009년 첫해 많은 우여곡절끝에 흑자전환을 이뤘고, 2010년에는 회사를 매각했고 더 많은 확실한 흑자를 올리며 확실한 흑자기조를 만들었으며, 2011년에는 새로운 모회사가 된 Ybrant의 이스라엘부문과 회사를 통합해 시너지를 올리기 위해 많은 노력을 했습니다.

회사가 매각된후 1년동안은 제가 CEO로 의무복무(?)하는 것이 조건이었습니다. 그래서 예정대로라면 지난해 10월에 물러났어야 했는데 사정상 생각보다 좀더 오래있게 됐던 것입니다. 어쨌든 백수가 되니 시원섭섭합니다.

그래서 오늘은 지난 3년간 제가 배운 것이 무엇일까를 생각해봤습니다.

미국회사 경영하기-인사, 재무, 법무 등

첫번째로 미국회사를 경영하는 법을 배웠습니다.(2009년부터) 처음에 한국에서 라이코스를 바라볼때는 이해가 되지 않는 면이 너무 많았습니다. 그런데 막상 여기에 와서 부대끼며 일을 하고 매일 의사결정을 내리면서 미국회사가 어떻게 운영되는지 조금은 알게 된 것 같습니다. (물론 미국에서도 회사마다 천양지차입니다.) 특히 인재를 뽑고, 키우고, 동기부여를 하는 법, 적응하지 못하는 사람을 내보내는 법 등 사람에 관해서 많은 고민을 하면서 많이 배운 것 같습니다. 또 직원들과 회사의 경영상태를 솔직히 나누며 소통하면서 진실된 대화를 나누면서 많은 것을 배웠습니다. 미국인이나 한국인이나 결국 사람은 다 똑같습니다. 진실되게 대하는 것이 가장 중요합니다.

또 특히 법무이슈에 대해서 특이하게도 많은 것을 배웠습니다. 이 회사가 옛날부터 수많은 소송이 걸려있었고 다양한 특허를 가지고 있는지라 사내변호사와 하나하나 해결해 나가면서 수많은 시행착오가 있었습니다. 특히 2009년에 재판에서 져서 3백만불을 배상하라고 판결이 났을때는 하늘이 무너지는 줄 알았습니다.(결국 총 2백50만불정도에 합의를 보고 몇년간의 소송전에 일단락을 지었습니다.) 꺼꾸로 작년에는 특허매각딜을 통해서 전혀 기대하지 않던 수익을 올리기도 했습니다. 이런 것은 한번 경험해보지 않으면 진짜 알기 어려운 귀중한 경험인 것 같습니다.

M&A의 어려움-겉보기보다 휠씬 어렵다

두번째로 회사를 매각하는 것이 정말 어렵다는 것을 배웠습니다.(2010년) 언론에서 M&A발표기사를 보면 아주 쉽게 거래가 이뤄진 것 같은데 그것은 단지 겉으로 그렇게 보일 뿐이라는 것을 알게 됐습니다. 라이코스의 경우는 한국회사가 미국회사를 인도회사에 파는 것이었는데 상대방회사의 딜담당은 콜로라도에 있고 실제 비즈니스오퍼레이션을 맡을 회사는 이스라엘에 있었습니다. 결국, 서울, 덴버, 보스턴, 뉴욕, 하이드라밧, 텔아비브를 이리저리 연결하며 가진 백번도 넘는 컨퍼런스콜과 수많은 문서작업끝에 듀딜리전스를 시작한지 6개월만에 발표하고 또 2달있다가 클로징을 했습니다.

그 기간동안 직원들에게는 비밀로 하고 포커페이스를 유지하며 몇몇 핵심매니저들을 달래가면서 방대한 문서작업을 시키는 일이 장난이 아니었습니다. 이 일이 끝나면 제 운명이 어떻게 될지도 모르면서 말이죠. 이 딜이 과연 성사될지 계속 확신을 갖지 못하면서 자기자신에게 계속 동기부여하는 것이 정말 힘들었습니다. 어쨌든 이 과정을 통해서 많은 것을 배웠습니다.

M&A이후 새로운 문화와의 충돌, 문화배경이 다른 사람들과 이해하면서 통합해 나가기

세번째로 M&A이후 Integration이 얼마나 어려운 것인지 배웠습니다.(2011년) 특히 같은 나라, 같은 지역에서 같은 언어를 쓰는 회사끼리도 쉽지 않은데 인도, 이스라엘 사람들과 새로 서로를 알아가면서 조직문화를 통합한다는 것이 얼마나 어려울까요. 특히 라이코스는 서쪽으로 1만1천km떨어져있는 서울과 일하다가 갑자기 동쪽으로 8천8km로 떨어져있는 텔아비브와 일하게 된 경우입니다. (다음에 인수되기 전에는 또 스페인의 텔레포니카가 모회사였습니다. 얄궃은 운명입니다.)

처음에는 이스라엘사람들이 한국사람들보다 평균적으로 영어를 더 잘하고 국제감각이 있어 통합이 쉬울 것이라고 생각했습니다만 지나고 보니 그것보다 더 큰 도전은 문화와 가치관(Values)의 차이였습니다. 처음 허니문 기간이 지나고 서로의 단점이 많이 보이기 시작할 때부터 갈등이 생기기 시작합니다. 그래서 일년여동안 워낙 공격적이고 다혈질인 이스라엘인들과 일하면서 많은 도전이 있었습니다. 힘들었지만 새로운 것을 많이 배웠고 느낀 것이 많습니다. 개인적으로는 유대인에 대해서, 중동에 대해서 새롭게 눈을 뜨고 관심을 가지게 된 것을 큰 수확으로 생각합니다. (중동관련 뉴스를 열심히 보고 읽게 됐습니다.)

아쉬운 점-프로덕트에 신경 못쓴 것, 미국인맥의 부족함, 여전히 부족한 영어

물론 아쉬운 점도 많습니다. 많은 행운이 따라서 회사가 흑자로 반전하고 회사의 재무구조가 탄탄해졌지만 라이코스를 이용하는 고객들에게 의미있는 새로운 서비스를 내놓고 핵심고객층이 늘어나고 있는 것은 아니었습니다. 몇년간 회사는 안정이 됐지만 워낙 Legacy가 켭켭이 쌓여있는 회사의 제품을 다시 일으켜 세운다는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 더구나 매각, 통합 과정을 거치면서 워낙 distraction이 많아 진짜 핵심제품에 집중하기가 쉽지 않았습니다.(변명이지만) 또 항상 회사내부를 챙기느라 바빠서 미국의 인터넷업계를 뛰어 다니며 인맥을 쌓지 못한 점도 아쉽습니다. 생각보다 보스턴 밖을 벗어나기가 쉽지 않더군요. 영어도 생각만큼 늘지 않았습니다. 워낙 제가 공부를 게을리해서 그런 것 같습니다. (보스역할을 하다보니 좀 절실함이 없었는지도…) 사실 이런 실패담, 시행착오에서 더 배울 것이 많다고 생각합니다.

한편으로는 트위터, 블로그를 통해 엄청나게 많이 배우다.

그리고 마지막으로 전혀 생각지도 않게 덤으로 얻은 것이 있습니다. 트위터, 블로그를 통한 한국에 계신 분들과의 소통입니다. 사실 그래서 아는 사람 하나 없이 보스턴에 와있으면서도 생각보다 외롭지 않게 즐겁게 일을 할 수 있었습니다. 트위터를 통해 소통하면서 제 자신을 채찍질하고 더 많은 것을 배울 수 있었고 그렇게 해서 배운 지식을 회사직원들과 내부 미팅 등을 통해서 나누면서 더 좋은 회사분위기를 만들어 갈 수 있었습니다. (참고: 나의 트위터 2주년소회)

어쨌든 정확히 3년전에는 생각하지도 못했던 인생의 방향전환이 됐고 그 과정을 통해서 많이 배우고 성장한 것 같습니다. 제 인생의 또 다른 한 챕터가 열리고 닫혔다는 점에서 기념으로 간단히 블로그에 써봤습니다.^^ (써놓고 보니 인생은 항상 새로운 배움의 여정인 것 같다는 생각이 듭니다.)

코닥의 몰락에도 살아남은 로체스터시

코닥의 파산뉴스가 전해졌을때 내가 떠올린 것은 로체스터라는 도시였다. 가본 일은 없지만 뉴욕주북쪽의 추운 곳에 자리잡은 로체스터라는 도시의 이미지중 상당부분은 코닥이 차지했다. “스냅샷시티(Snapshot City)”라는 별명으로 불려질 정도였으니 말이다.

한때 코닥이 6만명을 고용했다는 그 도시에서 코닥이 사라진다면 재앙에 가까울 것이라고 생각했다. Big 3 자동차회사가 몰락하면서 고스트타운처럼 되어 버린 디트로이트도 있지 않은가.

그런데 지난주 NYT에서 “No Rust in Rochester”라는 칼럼을 읽고 코닥의 몰락이후에도 로체스터는 건재하다는 것을 알게 됐다.

그리고 먼 미래를 대비한 정책의 중요성에 대해서 다시 한번 느끼게 됐다. (TV시청료수입을 팀간에 공평하게 나눈다는 50년전 총재의 선견지명으로 지금 NFL미식축구가 얼마나 대단하게 성장했는지에 대해서 얼마전 블로그에 소개한 바도 있다. 이것도 정책의 중요성의 한 예라고 생각한다. 참고 : NFL인기의 비밀-Level playing field 만들어주기)

로체스터대 교수인 던컨 무어가 쓴 이 칼럼을 읽으면 로체스터가 생존비결에 대해서 힌트를 얻을 수 있다. 간단히 핵심만 소개하면.

While no one here is glad to see Kodak go bankrupt, it’s hardly the catastrophe many imagine. Indeed, while over three decades Kodak’s Rochester-area employment dropped to fewer than 7,000 jobs from 61,000, the community itself gained a net 90,000 jobs. That’s because the Rochester economy is more diverse than most realize — in part, surprisingly, because of Kodak. The high-skilled workers it let go over the years created a valuable labor pool for start-up companies, particularly in optics and photonics.

누구도 코닥이 파산하는 것을 기뻐하지는 않겠지만 그렇다고 해서 이것이 많은 사람들이 상상하는 재앙은 아니다. 사실 지난 30년간 코닥이 로체스터지역에서 고용한 인원은 6만1천명에서 7천명이하로 떨어졌다. 그동안 지역 전체로는 오히려 9만개의 일자리가 늘어났다. 그것은 사람들이 생각하는 것보다 로체스터의 경제가 더 다변화되어 있고, 또 놀랍게도 코닥덕분이다. 지난 세월동안 코닥이 내보낸 고급인력이 특히 광학분야의 스타트업회사들에게 있어 귀중한 인력풀을 만든 것이다.

이 글은 이어서 로체스터대학, 로체스터공대 등 인재를 끌어오고 강력한 연구단지를 조성한 지역대학들의 역할을 강조한다. 여기에도 오랜세월동안 코닥의 지원이 있었음은 물론이다. 또 다양한 문화시설에 대해서도 이야기한다.

하지만 다른 무엇보다 로체스터를 살린 것은 창업을 복돋우는 정책의 지원이었다고 무어교수는 말한다. 몰락한 다른 도시들은 이런 창업을 지원하는 정책, 프로그램과 문화가 부족했다는 것이다.

Recognizing this risk, two decades ago Rochester began a network of private and nonprofit partnerships to diversify its economy. Organizations like High Tech Rochester and Greater Rochester Enterprise work with local government and academia to train entrepreneurs and support new business ventures. Since 1996, 51 start-ups —38 of which are still active — were created based on University of Rochester technologies alone.

20년전 로체스터는 경제를 다변화하기 위한 파트너쉽 네트워크를 시작했다. 하이테크로체스터와 그레이터로체스터엔터프라이즈 같은 단체들이 지방정부, 학교와 같이 창업가들을 교육하고 새로운 창업기업을 지원하기 시작했다. 96년이후 로체스터대에서만 51개의 스타트업이 생겼으며 38개가 아직도 건재하다.

그리고 주정부, 연방정부를 통한 각종 창업기업 지원책, 펀드 등을 성공적으로 이끌어냈다고 한다.

이 로체스터의 이야기는 내가 예전에 소개했던 핀란드의 사례에 대한 글, “노키아의 몰락이 핀란드의 이익이 되다”와 일맥상통하는데가 있다. 지난 몇년간 아이폰충격파로 한때 핀란드전체 기업세금의 20%를 내던 노키아가 급속히 추락했다. 주가, 매출, 이익 등 모든 것이 급속하게 추락하고 또 그 여파로 핀란드본사를 비롯해 전세계에서 많은 인원을 감원했다. 그래서 그 결과 핀란드경제가 큰 어려움을 겪을 것이라고 생각했다. (겨우 5백만명인구의 나라가 아닌가.) 그런데 WSJ기사를 보니 의외로 노키아의 몰락이 핀란드에 있어서 이익이 되고 있다는 것이다. 노키아와 함께 20년동안 양성된 세계수준의 모바일엔지니어들이 노키아의 몰락과 함께 스타트업생태계로 쏟아져 나오고 있고 이런 트랜드가 새로운 벤처붐을 불러일으키고 있다는 것이다.

내가 지금 살고 있는 보스턴지역에서도 비슷한 느낌을 받는다. 예를 들어 우리 회사 사무실이 있는 Waltham이라는 곳에는 한때 큰 기업이었던 폴라로이드의 폐허가 된 사무실과 공장빌딩이 있다. 하지만 이런 큰 기업이 사라져도 수많은 작은 벤처기업들이 계속 생겨나고 성장하면서 새로운 고용을 창출한다. 하버드, MIT 등 지역의 대학들은 계속해서 창업을 꿈꾸는 인재를 배출하고 이런 인재들이 iRobot같은 회사를 세워서 다시 인재들을 거둬들이는 것이다.

3년전 미국경제가 바닥을 치고 있을때 내가 여기 와서 20명가량의 직원을 감원한 일이 있다. 사실 미안하게 생각하면서 걱정을 많이 했는데 Linkedin을 통해서 보니 거의 한두달안에 모두 번듯한 일자리를 찾아서 이직을 하는 것을 보고 놀랐다. (대부분 엔지니어들의 경우) 인재들을 충분히 흡수할 만큼 지역경제가 탄탄하다는 뜻이다. (사실 자세히 들여다보면 이 동네에는 이름도 못들어봤는데 수천억에서 조단위 가치를 자랑하는 바이오-테크기업들이 즐비하다. 작은 벤처기업들도 구석구석에 가득 숨어있다. 나도 가끔 깜짝 깜짝 놀랄 정도다.)

NFL도 그렇고, 로체스터도 그렇고 수십년뒤를 내다보고 밭을 갈아놓는 것이 훗날에 이렇게 큰 효과를 발휘한다. 미래를 내다보는 정책의 중요성이 이렇게 큰 것이다. 무엇보다도 대기업과 벤처기업이 공정하게 평등하게 경쟁하는 Level playing field를 만들어주는 것이 중요한 것 같다. 그리고 창업을 복돋워주면 된다.

갈수록 대기업의존도가 커져가는 우리의 경우에도 생각해볼만한 내용인 것 같아서 장황하게 소개해봤다.

미국 TV뉴스에 침투한 아이패드

이제는 미국에서 어디가나 아이패드를 쓰는 사람들을 만날 수 있다. 아이패드가 처음 스티브잡스에 의해 발표된 것이 2010년 1월 27일이고 실제 미국에서 처음 발매된 것은 4월초다. 시판된지 2년도 되지 않은, 그리고 새로운 카테고리를 만든 새로운 제품이 이제는 미국 어디를 가나 볼 수 있는 대중적인 물건이 됐다는 것이 대단하다.

특히 나는 요즘 TV뉴스를 보면서 아이패드가 참 일반화됐구나 하는 생각을 몇번했다. 그런 생각을 하게 만든 화면 몇개를 소개한다.

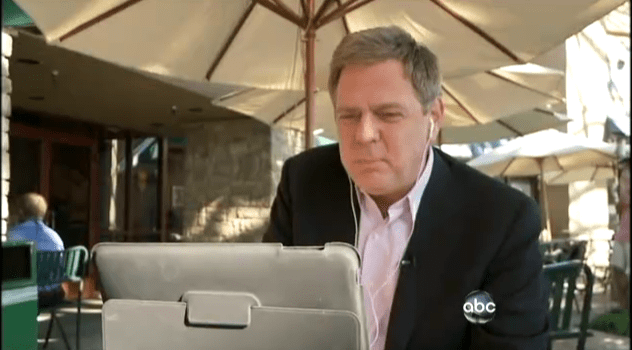

ABC뉴스기자가 알래스카주민과 Skype로 인터뷰를 하면서 아이패드를 사용한다.

ABC뉴스기자가 알래스카주민과 Skype로 인터뷰를 하면서 아이패드를 사용한다.

정확히 어떻게 연결했는지는 모르겠지만 무리없이 대화를 이어나간다.(ABC뉴스)

정확히 어떻게 연결했는지는 모르겠지만 무리없이 대화를 이어나간다.(ABC뉴스)

웹사이트화면을 보여줄때 일반 랩탑모습대신 아이패드안에 있는 웹사이트로 보여주는 경우가 요즘 부쩍 늘었다.(NBC뉴스)

미쉘 바크만후보가 기자회견을 하면서 아이패드에 있는 스크립트를 읽고 있는 듯 싶다.(NBC뉴스)

공화당대선후보 뉴트 깅리치와 인터뷰를 하고 있는 NBC뉴스기자가 아이패드를 통해 각종 데이터를 설명하고 있다.

위에 소개한 것은 일부 사례일뿐이지만 이런 장면이 꽤 많이 보인다. 일반 대중들이 이런 모습을 통해서 아이패드가 일반화되었다는 느낌을 가지게 될 것은 당연하다. 다만 “타블렛컴퓨터”라기보다는 대부분 “아이패드”로서 인식할 듯 싶다.

사람들이 갤럭시탭을 보고 아이패드라고 착각하는 익살스러운 NYT 데이빗포그의 비디오가 있었다. 이런 현상이 지금은 오히려 더 심해진 것 아닌가 싶다…

샌토럼과 구글폭탄

아이오와코커스에서 8표차로 밋 롬니에 이어 2위가 된 펜실베니아상원의원 릭 샌토럼. 그동안 각종 여론조사에서 거의 꼴찌를 달리다가 막판에 아이오와에 큰 공을 들여 급부상했다. 그런 그를 보니 갑자기 ‘구글폭탄’이 떠오른다.

2003년 동성애자들에 대해 적대적인 발언을 했던 그는 이 일로 게이들의 반감을 산다. 그중 Dan Savage라는 저널리스트는 구글을 통해 샌토럼에게 복수를 한다. Dan은 http://spreadingsantorum.com이라는 사이트를 만들고 동성애자들의 도움으로 상호링크를 늘리는 방식으로 Search Engine Optimization을 통해 구글검색결과에서 이 블로그의 순위를 높인 것이다. 이 사이트는 기본적으로 Santorum이라는 단어의 뜻을 (독특하게) 재정의하는 것이다. 아래와 같이.

위 그림은 위 http://spreadingsantorum.com에 접속하면 처음 나오는 것이다.(뜻은 뭐 번역하지 않겠다.) 구글에서 Santorum을 검색하면 지난 9년동안 아래와 같은 구글검색결과가 나타났다.

위 그림은 위 http://spreadingsantorum.com에 접속하면 처음 나오는 것이다.(뜻은 뭐 번역하지 않겠다.) 구글에서 Santorum을 검색하면 지난 9년동안 아래와 같은 구글검색결과가 나타났다.

아이러니하게도 릭샌토럼을 설명하는 위키피디아페이지는 3번째이고 첫번째와 두번째 검색결과는 Dan Savage가 만든 릭샌토럼을 조롱하는 블로그검색결과다. 4번째는 이 릭샌토럼 구글폭탄에 대해서 설명하는 위키피디아페이지다.

미국사회에서 구글의 막강한 파워를 고려하면 지난 9년간 릭 샌토럼이 겪었을 고충은 이해하고도 남을만하다. 예를 들어 네이버에서 유명 국회의원의 이름을 검색했는데 첫번째와 두번째 검색결과로 고약한 내용의 국회의원을 조롱하는 사이트가 떠올랐다고 상상해보자.

릭 샌토럼은 지난 9년동안 여러차례 공식, 비공식 채널을 통해서 구글에 시정을 요청한 것으로 알려진다. 내가 이 일에 대해서 알게 된 것도 지난해 ABC방송의 인터뷰에서 그가 구글에 대한 불만을 토로하는 것을 들어서였다. 그럼에도 불구하고 구글은 “불법적인 콘텐츠나 구글의 웹마스터가이드라인을 지키지 않는 극히 제한적인 경우를 제외하고는 검색결과에서 콘텐츠를 (인위적으로) 삭제하지 않는다”라고 밝혔다. (“Google does not remove content from our search results, except in very limited cases such as illegal content and violations of our webmaster guidelines.”)

어쨌든 릭 샌토럼이 미국공화당 주요대선후보로 부상한다면 이 구글검색결과에 변화가 생길지도 모르겠다. 구글이 알아서 검색결과를 수정해줄 것이라는 것은 아니고, 그의 공식페이지나 위키페이지를 링크한 사이트들이 늘어나면서 구글랭킹에 변화가 생길지도 모르기 때문이다.

어쨌든 거의 당내경선에서 거의 꼴찌를 달리던 그가 아이오와내 99개 카운티를 홀로 전부 순회하는 열정을 보인 끝에 예상치 않은 결과를 끌어내는 듯 싶다. 결국 공화당대선후보는 롬니로 결정되겠지만 그래도 샌토럼의 노력은 인정해줘야 할 듯 싶다. 샌토럼하니 문득 구글폭탄건이 생각나서 가볍게 적어봤다.

update: 사실 이 이슈에는 구글의 알고리즘 원칙, 미디어가 되어버린 검색엔진을 놓고 정치인들과 빚는 갈등, 이를 악용(?)하는 사람들, 표현의 자유문제, 서치엔진최적화(SEO) 등 많은 논쟁거리가 있다. 구글이 잘했다는 것도 Dan Savage가 잘했다는 것도 아니다. 한국의 경우와 비교해서 생각해볼만한 내용도 많다. 더 자세한 내용은 서치엔진전문가인 대니설리번이 지난 9월에 쓴 “Should Rick Santorum’s “Google Problem” Be Fixed?”포스팅을 참조하시길. – Update :지금 수정하기 전에 실수로 악용하는 사람들 뒤에 (SEO)를 붙였음. 개인적으로 SEO를 어뷰징이라고 생각하지 않는데(물론 선을 넘어가는 경우가 있을 수 있지만) 실수였다는 것을 밝힘.

NYT북섹션광고에서 느끼는 전자책으로의 변화

매주 일요일 뉴욕타임즈 일요판에는 Book Review섹션이 포함되어 배달된다. 타블로이드판으로 32페이지짜리 두툼한 섹션이다.

오늘 이 섹션을 훑어보면서 전자책 트랜드가 이제는 대세라는 생각을 다시 하게 됐다. 책을 읽고 쓰는 리뷰야 예나 지금이나 그대로지만 출판사들의 광고포맷이 조금 바뀌어간다는 느낌을 받았기 때문이다.

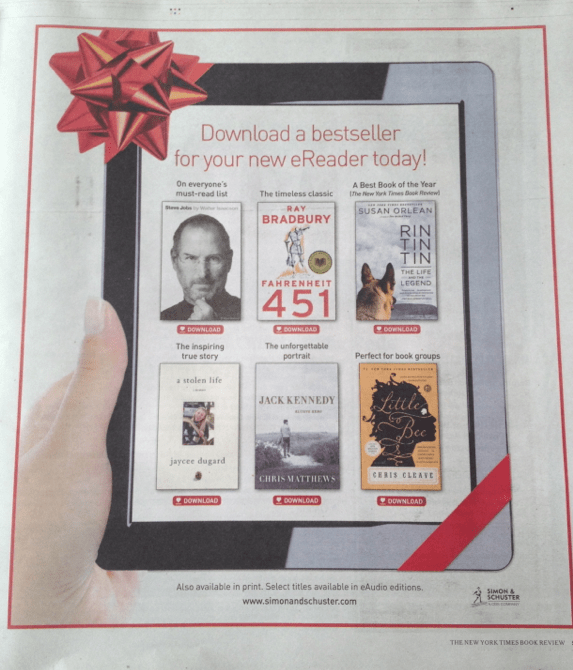

대형출판사인 사이먼앤슈스터의 책 광고다. 타블렛을 선물로 받은 수많은 잠재 전자책독자들을 겨냥한 광고다. 전자책이 우선이고 아래 조그맣게 “Also available in print.”라고 쓰여있다.

역시 대형출판사인 랜덤하우스는 어린이와 청소년책을 겨냥한 전자책광고를 내놨다.

크노프-더블데이의 광고는 “이제 막 새 전자책리더의 포장을 풀었는가? 이제는 좋은 책을 풀어낼 때다.”라는 문구가 눈에 뜨인다.

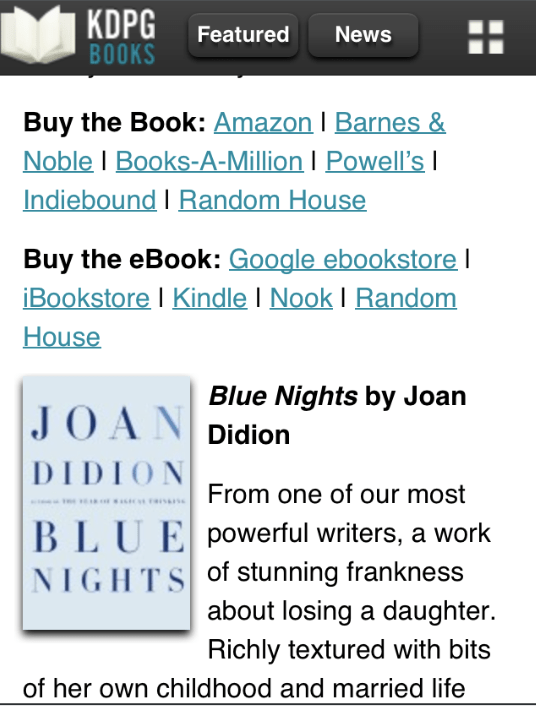

위 광고에 보이는 QR코드로 이 출판사의 홈페이지에 접속하면,

전자책을 살 수 있는 플렛홈이 킨들(아마존), Nook(반스앤노블), 아이북스(애플), 구글 그리고 랜덤하우스까지 5가지가 있다는 것을 알 수 있다.

이밖에도 전자책 관련된 광고들이 몇개 보인다.

전자책이든 종이책이든 북리뷰기사는 예전과 똑같이 실릴 것이다. 다만 확실히 미국의 대형출판사들은 이제 종이책보다 전자책을 중심으로 마케팅을 전환하고 있는 것을 위의 광고에서 바로 느낄 수 있다.

얼마전 아마존은 “지난 3주간 일주일에 1백만대가 넘는 킨들을 판매했다”고 밝힌 바있다. 즉, 추수감사절부터 크리스마스연휴까지 적어도 4백만대가 넘는 킨들파이어, 킨들터치, 베이직 킨들이 미국시장에 쏟아졌다는 뜻이다. 반스앤노블의 Nook도 최소한 1백만대이상은 판매되었을 것이다. 아이패드는 말할 것도 없고 이제는 대형스크린으로 무장한 수많은 스마트폰들도 잠재적인 전자책리더다. 그만큼 전자책을 소비할 수 있는 기기는 시중에 엄청나게 많이 풀렸다는 뜻이다.

위 광고들은 확실히 전자책리더를 새로 장만한 독자들을 겨냥한 것이다. 미국의 출판시장이 확실히 전자책중심으로 재편되고 있다는 것을 NYT북섹션을 보면서 다시 한번 실감했다. 이제는 근처 서점에 가서 사라는 문구가 전혀 보이지 않는다. 보더스가 망한 것이 무리가 아니다.

블랙프라이데이, 사이버먼데이, 그린먼데이…

블랙프라이데이, 사이버먼데이, 그린먼데이…

매년 11월의 4번째 목요일은 미국의 추수감사절이다. 이날은 전국에 뿔뿔이 흝어져있던 가족들이 모여 단란하게 칠면조요리를 먹는 한국의 추석쯤 되는 날이다.

그리고 전통적으로 그 다음날 금요일이 소위 ‘블랙프라이데이’(Black Friday)가 된다. 크리스마스까지 약 한달동안 미국의 연말 쇼핑시즌이 열리는 신호탄이 되는 날이다. 백화점부터 할인점까지 미국의 모든 유통업체들이 엄청난 할인행사를 펼치며 고객을 유혹하는 일종의 ‘쇼핑명절’이다. 올드네이비 등 일부 유통업체들은 새벽 3~4시에 문을 여는데 추운 날씨에도 아랑곳없이 사람들이 새벽에 나가 줄을 서서 기다린다. 무조건 사기만해도 이익이라는 한정 미끼상품을 잡기 위함이다. 특히 올해는 조금이라도 이목을 끌기 위해 금요일새벽 자정부터 문을 여는 유통업체도 등장했을 정도다.

이 추수감사절 연휴가 끝나고 사람들이 다시 직장으로 복귀하는 월요일은 소위 ‘사이버먼데이’(Cyber Monday)라고 한다. 블랙프라이데이에 쇼핑을 못한 사람들에게 온라인쇼핑몰들이 큰 할인행사를 통해 쇼핑기회를 제공하는 날이라고 해서 그런 이름이 붙었다.

그런데 이것으로 끝이 아니다. ‘그린먼데이’(Green Monday)라는 날도 있다. 이 날은 12월의 두번째 월요일을 지칭하는데 크리스마스를 대략 10일 남겨놓은 날이다. 크리스마스전까지 확실히 배송이 이뤄지도록 온라인주문을 할수있는 마지막 날이어서 ‘그린’이 붙은 것이다. (영어로 청신호를 뜻하는 ‘그린라이트’에서 유래)

이렇듯 추수감사절부터 미국의 연말 쇼핑시즌은 시작되며 크리스마스까지 치열한 판매전쟁이 계속된다. 미국업계에 이 쇼핑시즌의 의미가 남다른 것은 미국인들이 그야말로 엄청나게 선물을 구매하기 때문이다. 누구나 가족과 친지에게 뭔가 크리스마스선물을 하는 것이 전통이 되어 있다. 자녀들에게, 배우자에게, 부모에게 뭔가 한가지 아이템을 반드시 구매해서 정성들여 포장하고 손으로 축하인사를 쓴 크리스마스카드와 함께 전달하는 것이다. 그래서 크리스마스이브에는 쇼핑몰마다 뒤늦게 선물을 사려는 사람들로 북새통을 이룬다.

블랙프라이데이의 판매액이 지난해보다 9.1% 늘어나 경기회복의 기대가 높은 올해의 트렌드는 무엇보다도 온라인의 강세다. 즉, 사이버먼데이와 그린먼데이의 성장세가 블랙프라이데이를 압도하기 시작했다.

우선 ‘사이버먼데이’매출이 크게 늘었다. 올해 사이버먼데이 하루동안 12억5천만달러의 온라인쇼핑이 이뤄져 지난해 같은 날보다 22% 상승했다. 한화로 치면 1조4천억원이 넘는 엄청난 거래가 단 하루만에 온라인쇼핑으로 이뤄진 것이다. 미국의 온라인유통업체들은 이 사이버먼데이 특수를 잡기 위해 이제는 아예 일주일에 걸친 할인행사를 내세우고 있다. 즉, 사이버먼데이가 아니라 ‘사이버위크’다.

또 그린먼데이에도 하루동안 10억달러어치의 온라인쇼핑주문이 이뤄졌다. 특히 배송업체인 페덱스는 이날 하루동안 1천7백만개의 패키지를 배송했다고 밝혔다.

이같은 온라인쇼핑열기는 미국의 경우 멀리 떨어져 살고 있는 가족친지에게 선물을 온라인주문배송하는 것이 편리하기 때문이기도 하지만 아마존닷컴 등 급부상하는 온라인쇼핑몰에 대항해 월마트, 타겟 등 기존 할인유통업체들도 온라인쇼핑을 강화하고 있기 때문이다.

이같은 온라인쇼핑붐을 보도하는 NBC뉴스는 “이제는 크리스마스트리까지 온라인으로 주문하는 경우도 생기고 있다”고 보도했다. TV에는 2미터에 달하는 전나무를 온라인으로 주문해 배달받아 크리스마스트리로 장식하는 가족의 모습이 나왔다. 이제 미국에서는 온라인쇼핑몰이 전통적인 미국의 오프라인쇼핑몰과 상점가를 고사시킨다며 걱정하는 목소리가 높아지기 시작했다.

(시사인 기고글입니다.)