Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

일주일 걸려 쓴 책, 십년 걸려 쓴 책

기획출판으로 책이 뚝딱뚝딱 나오는 시대. 한국 서점에 가서 인기있다는 책들을 들춰보는데 (물론 다 그런 것은 아니지만) 목차를 보니 참으로 천편일률적인 내용이 적혀있는 책들이 많다는 것을 느낀다. 책을 너무 쉽게 쓴다고 할까. 유명인의 책이면 내용이 없어도 무조건 팔리는 것인가. 조류에 맞춰 빨리 책을 내야해서 그런 것인가. 심지어 일주일만에 책을 써낸다는 분도 계시다. (직접 보지 않아서 평가하긴 어렵지만 어떻게 그렇게 빨리 쓸 수 있을까 솔직히 믿기 어렵다.)

그런데 지금 내가 절반쯤 읽고 있는 33대 미국대통령 해리 트루만의 전기 “Truman”를 보면 책의 가치, 작가의 자세에 대해서 많은 것을 생각하게 된다.

총 1120페이지짜리 대작. 이 지루할 것 같은 전기가 읽기 시작하면 손을 놓지 못하게 하는 흡입력이 있다. 고졸출신 미주리 시골촌놈이 자신이 원하지도 않았는데 갑자기 대통령이 되서 일본에 원자탄을 투여하는 결정을 내리고, 2차대전을 수습하고, 마샬플랜으로 유럽을 지원하고 한국전까지 이끄는 과정이 흥미진진하게 기록되어 있다. 이 책 덕분에 트루만의 재평가가 이뤄졌다는 말이 수긍이 간다.

세계최강국인 미국을 가장 어려운 시기에 이끈 한 인간의 모습을 따라가면서 당시 역사를 이해하는 것은 물론 인간으로서의 고뇌, 리더쉽의 중요성 등 정말 많은 것을 배우고 있다. 나의 인생과 비교하면서 용기까지 얻고 있다.

어떻게 하면 이런 엄청난 책을 써낼 수 있을까? 이 책을 읽으며 데이빗 맥컬로라는 79세의 역사학자에 완전히 매료됐다. 그의 글솜씨도 탁월하지만 한 인간의 인생을 인간과 역사에 대한 깊은 통찰력으로 자세히 묘사해냈다는데 감탄해서 (트루만을 읽고 있는 도중임에도 불구하고) 맥컬로라는 작가에 대해서 위키피디아 등을 찾아보았다. 그리고 더더욱 이 작가에 매료되어 버렸다. 다음은 그가 ‘Truman’을 어떻게 썼는가에 대해 소개한 NYT기사의 일부다. 책을 출간할 당시 그는 58세였다.

- 맥컬로는 친척과 경호원을 포함해 생전의 트루만을 아는 사람을 수백명을 인터뷰했다. 트루만이 생전에 쓴 편지와 관련된 사람들의 문서를 끝도 없이 읽었다. 그리고 트루만에 대해서 쓰여진 거의 모든 책을 다 읽었다.

- 트루만을 잘 이해하기 위해서 맥컬로는 트루만 생전의 습관을 그대로 흉내내고 재현해보고자 했다. 예를 들어 트루만처럼 아침산책을 했고 트루만의 고향인 미주리주 인디펜던스에서 잠시 살기도 했다. 그리고 루즈벨트대통령이 갑자기 서거했을 때 트루만이 달려갔다는 미국 의회에서 백악관으로 길을 그대로 따라서 답사하기도 했다. 당시 트루만이 놓은 모든 상황에 대해서 공부한 다음 자신을 그 환경에 두고 트루만의 심리상태를 이해해보고자 한 것이다.

- 책을 쓰면서 맥컬로는 모든 페이지 초고를 부인에게 큰 소리로 읽어주었다. 그리고 그 다음에는 부인이 그 페이지들을 자신에게 다시 읽도록 해 들어보았다. 이렇게 한 이유를 그는 이렇게 설명했다. “이렇게 하면 볼 수 없는 것을 들을 수 있습니다. 내용의 쓸데없는 반복이라든지 어색한 문장 같은 것 말이죠. 화가들은 자주 자신의 작품을 거울에 비춰보기도 합니다. 그렇게 하면 캔버스에서 바로 봤을때 보이지 않던 문제가 보이기도 하니까요.”

- 맥컬로는 이 책을 10년간에 걸쳐서 썼다. 그 10년동안 그의 인생의 많은 부분이 바뀌었다. 가장 어린 딸이 소녀에서 여인이 됐고, 그의 부모님이 모두 돌아가셨고, 그의 가족이 두번 이사를 갔으며 애들을 대학에 보내고 주택장기융자를 다 갚았다. 그 정도로 긴 시간이었다.

이렇게 공을 들여 써서 92년 출판된 “Truman”은 센세이션을 일으켰고 퓰리처상을 수상했다. 그의 다음 작품은 7년 걸려서 집필해 2001년 출간한 미국의 2대대통령에 대한 전기 “John Adams”였다. 미국 역사상 가장 빨리 팔린 논픽션책중 하나이며 역시 퓰리처상을 수상했다. 그 다음에 2005년에 출간된 맥컬로의 다음 작품 “1776”은 그의 높은 인기에 힘입어 초판만 1백25만부를 찍었다고 한다.

내가 데이빗 맥컬로의 책을 읽어보겠다고 생각한 것은 우연히 하버드비즈니스리뷰에서 그의 인터뷰를 접하고 나서다. 아랫 부분인데 특히 이 대목이 웬지 눈에 들어왔다. 노작가의 겸손.

두번 퓰리처상을 수상하고 수많은 작품을 출간한 작가임에도 불구하고 그는 자신을 그 어떤 분야의 전문가로도 생각하지 않는다고 한다. “그렇게 생각한다면 문제가 있는 겁니다.” 79세인 그는 무엇보다도 우선 스토리텔러다.

Americans now hear their history in David McCullough’s clarion voice, the one that narrated the acclaimed Civil War and American Experience documentary series. Still, the two-time Pulitzer Prize winner and author of popular and praised histories of Harry Truman, John Adams, and Theodore Roosevelt, among others, doesn’t consider himself an expert on anything. (“If you think you are, you’ll get yourself in trouble.”) He is a storyteller first, who, at 79, is celebrating the success of his most recent book, The Greater Journey, about Americans in Paris, and who says he is “fired up” to start his next book.

이런 훌륭한 작가가 넘쳐나는 미국의 출판계가 부럽고 또 이런 좋은 책을 열렬히 사주는 두꺼운 독자층이 있는 것도 부럽다. 문득 든 생각.

미국의 피드백문화

오늘 백악관에서 또 이메일하나를 받았다.

저번에 “오바마이메일에 숨겨진 과학”에서도 썼지만 참으로 백악관이나 민주당진영에서 보내는 메일은 참 영리하다. 우선 제목이 너무 평범하고 보내는 발신인도 평범한 사람이름으로 되어 있어서 얼핏보면 친구나 아는 사람이 개인적으로 보낸 메일으로 착각하고 바로 지우지 않고 무심코 열어보게 된다. 이 이메일도 제목이 “What’d you think?”라고 약간 장난처럼 적혀있다. 하지만 메일의 내용은 진지하다. 지난 화요일저녁의 오바마의 State of the union, 연두교서연설이 어땠냐는 질문이다.

어쨌든 이 이메일을 클릭해서 오바마의 연두교서 페이지를 열어보고 적극적으로 사람들의 피드백을 받는 미국의 문화를 다시 한번 느꼈다.

일단 오바마의 연두교서사이트의 맨 윗부분은 동영상을 붙여놓았다. 연두교서 연설을 다시 처음부터 동영상으로 볼 수 있도록 한 것이다. 그리고 그 아래에는 연설의 전체 내용스크립트가 길게 실려있다.

살짝 놀란 것은 연설 스크립트에서 위에 보이는 것처럼 연설문의 각 문단이나 주요부분을 하일라이트로 선택할 수 있고 그 부분에 대해서 짧은 의견을 보낼 수 있도록 되어 있다는 점이다. 이 전체연설내용에 대해서만 의견을 받는 것이 아니라 연설내용 토픽 하나하나 세밀하게 다 의견을 받는 방향으로 웹사이트를 디자인했다는 것이다. 정말 적극적으로 국민들의 목소리를 듣기 위해서 노력하고 있구나 하는 생각이 들었다.

이 연두교서사이트를 보면서 새삼 다시 느꼈는데 미국에 살면서 보면 이처럼 열심히 고객의 피드백을 받는 문화가 곳곳에 뿌리박혀 있다는 것이다. 그리고 사람들도 적극적으로 리뷰를 쓴다. 예를 들면 아마존이나 Yelp, Airbnb, Tripadvisor같은 회사는 고객의 리뷰 없이는 존립할 수 없는 회사다. 사람들은 참 신기할 정도로 적극적으로 편지로, 전화로, 온라인댓글, 리뷰 등으로 자신의 의견을 피력한다.

예전에 Airbnb를 이용했을때 예상치 못했던 것이 내가 묵는 호스트를 평가하는 것 뿐만 아니라 집주인도 손님인 나를 평가한다는 것이었다. 이런 양방향 피드백이 일상화되어 있다.

대학에서도, 컨퍼런스에서도, 짧은 강연장에서도 행사가 끝나면 바로 피드백 평가서를 주면서 써달라고 하는 경우가 흔하다.

일상생활에서 너무나 피드백이 일반화되어 있다.

예를 들어 며칠전 오렌지카운티에 출장을 갔다가 공항에서 택시를 탔다. 택시를 타는데 공항직원이 엽서를 준다. 택시가 친절한지 써서 보내달라는 것이다. 모든 승객에게 다 준다.

그것도 모자라 택시를 탔더니 아래와 같은 안내문이 창에 붙어있다.

How’s the ride? 택시를 이용하는데 불편이 없느냐는 얘기다. 쉽게 문자나 인터넷으로 피드백을 보낼 수 있도록 되어 있다. 호기심에 스마트폰으로 바코드를 읽어봤다. 그랬더니 바로 아래와 같은 간단한 페이지가 뜬다.

복잡할 것 하나 없이 아주 쉽게 의견을 보낼 수 있도록 되어 있다. 이메일이나 전화번호는 옵션이다. 꼭 밝히지 않아도 된다. 우연히도 기사가 한국분이셔서 “It was a pleasant ride”라고 적었다.^^

이렇게 레스토랑이나 택시회사 등이 쉽게 고객피드백을 받을 수 있도록 서비스를 제공하는 TellTheBoss.com라는 회사도 있다.

물론 미국에 살아보면 엉망인 서비스들도 많다. 하지만 곳곳에서 이처럼 열심히 고객의 목소리를 들으려고 노력하는 것도 사실인 것 같다. 사람들은 꼭 비판만 하지 않는다. 칭찬도 많이 한다. 그리고 그런 칭찬과 비판을 통해서 좀더 나은 제품을 만들고 서비스를 제공하게 되는 것 같다.

그냥 문득 든 생각을 써봤다.

기본조차 지키지 않는 한국의 온라인신문들

한국의 온라인신문을 보다가 안타까운 생각이 들었다. 바로 이 기사를 보고.

박근혜당선인이 계사년 새해 인사를 유튜브로 공개했다는 내용의 기사다. 그런데 기사 어디에도 유튜브동영상이 삽입되어 있거나 그 링크가 포함되어 있지 않았다. 덩그러니 유튜브캡처화면만 있다. 역시 연합뉴스기사를 포함해서 다른 기사 몇개를 검색해봤지만 다 마찬가지였다.

유튜브동영상을 삽입하는 것이 어려운가? 이 워드프레스 블로그의 경우 그냥 유튜브링크만 넣으면 아래처럼 그냥 동영상이 삽입된다. 그다지 어려운 일도 아닌데 독자에게 정보를 제공하는 차원에서 당연히 해야하는 것을 하지 않는 온라인신문들이 이해가 가지 않는다.

그리고 또 아래와 같은 기사를 마주쳤을때도 아쉽다.

인터넷에서 어떻게 6~7면을 참조할까. 이건 기사를 올릴때 조금만 신경써서 관련기사를 찾아서 하이퍼링크로 묶어주면 된다. 아마 신문하나를 인터넷에 올릴 때 기사가 1~2백꼭지내외가 될텐데 이런 식으로 종이지면을 참조하라고 적혀있는 경우는 그다지 많지 않을 것이다. 편집자 한명이 종이신문을 비교하면서 한두시간만 작업해도 링크 몇개 연결해주는 것은 어려운 일이 아닐 것이다.

제대로 된 온라인신문이라면 이 정도 작업은 해줘야하지 않을까. 이것은 비단 위 중앙일보뿐만이 아니고 다른 신문들도 대부분 마찬가지다.

이런 경우와 비교해 외국에 비슷한 사례가 있을까 싶어 오늘자 뉴욕타임즈를 열어봤다. 바로 참고로 할만한 사례가 보인다.

미국 우체국이 적자를 견디다 못해 토요일배달을 중단하기로 했다는 기사에 대한 2월9일 토요일자 칼럼이다. 본문내용에서도 2월7일의 뉴스기사를 정확히 링크하고 있고, 관련뉴스로 그 기사를 또 링크하고 관련 사설까지 링크하는 친절함을 보여주고 있다. 이것이 인터넷의 장점을 살린 정석아닌가?

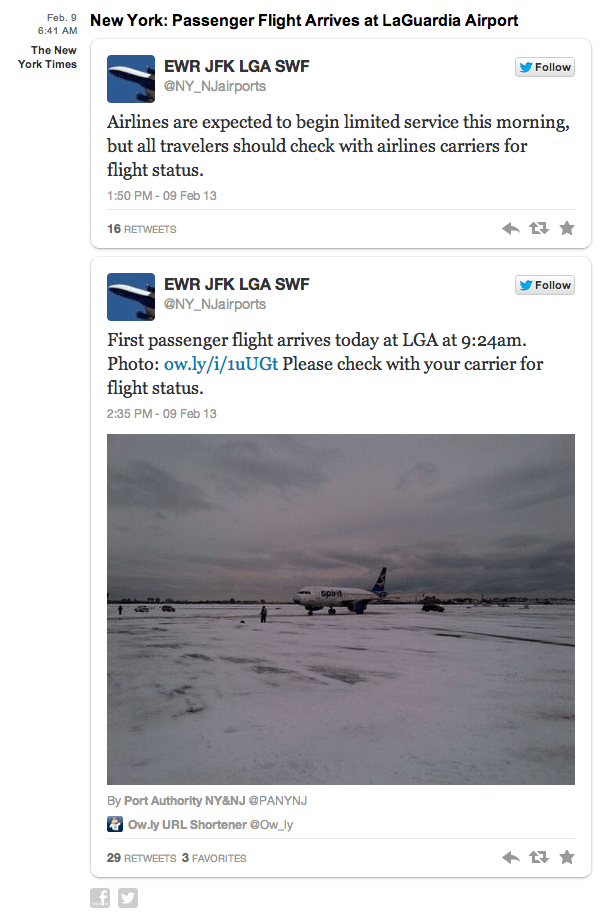

또 어젯밤 미국 북동부를 강타한 눈폭풍소식을 실시간으로 전하는 뉴욕타임즈 페이지를 보자.

생생한 현장의 모습을 보여주기 위해 적절하게 유튜브동영상 삽입은 물론 독자들의 인스타그램사진까지 집어넣은 생생한 편집을 보여주고 있다.

물론 트윗을 그대로 삽입하는 것도 기본이다. 뉴욕의 교통당국에서 공항의 상황을 알리는 트윗자체가 정보로서의 가치를 지니기 때문이다.

인터넷의 장점이 무엇인가? 팀 버너스 리가 89년 처음 월드와이드웹(WWW)을 고안해냈을 때 그 최고의 가치는 하이퍼링크(Hyperlink)였다. 관련 정보, 더 깊이있는 정보를 링크로 연결해 바로 점프해서 갈 수 있는 것이 인터넷의 진짜 매력이라고 생각한다.

그런데 온라인신문을 처음 시작한지 15년도 넘은 한국의 온라인신문들은 이런 링크조차 제대로 해주는 곳이 별로 없다. 사진은 말할 것도 없고 유튜브동영상, 트윗 등 뭐든지 마음대로 집어넣어서 종이지면보다 휠씬 설득력있는 스토리텔링을 할 수 있는 것이 인터넷의 장점인데 기본중의 기본인 링크조차 제대로 해주는 곳이 별로 없다.

온라인 스토리텔링, Narrative journalism 등을 열심히 실험하고 있는 뉴욕타임즈를 본받아야 하지 않을까? 아래 Snow Fall 같은 기사를 보면 그들이 얼마나 온라인저널리즘을 고민하고 투자를 아끼지 않는지를 알 수 있다. 입체적인 스토리텔링이 어떤 것인가 보려면 이 기사를 한번 참고해보시길 권한다. 슬라이드쇼, 비디오인터뷰, 지도 등이 기사에 자연스럽게 잘 녹아들어가 있다.

한국의 신문업계가 제대로 된 훌륭한 온라인신문을 만드는 것에 대해 깊이 있는 고민을 하거나 투자하지 않고 너무 네이버뉴스캐스트나 낮은 광고수입 등 외부환경에만 불평을 해댄다는 생각을 지울 수 없다. 돈을 버는 것보다 중요한 것은 우선 어떻게 온라인의 장점을 살려 조금이라도 독자에게 더 나은 정보를 효과적으로 전해줄 수 있을까 고민하고 개선해 나가는 것이 아닐까? 한국의 온라인신문은 지난 10여년간 제자리걸음을 하다못해 선정적인 제목, 내용, 광고로 점철되어 더 악화되어가고 있다는 느낌을 지울 수 없다.

NYT의 구독료수입이 사상 처음으로 광고수입을 추월했다는 뉴스가 있었다. 그것은 결코 우연이 아니다. 차별화된 온라인뉴스경험을 디지털독자들에게 제공하기 위해서 이들은 지난 15여년간 쉬지 않고 연구하고 개선해왔다. 그 결과가 서서히 나타나고 있는 것이다. 하루 아침에 되는 일은 없다.

수퍼볼을 보고 든 잡생각 몇가지

갑자기 떠오른 몇가지 수퍼볼 관련 상념을 메모. 스포츠문외한으로서의 아마추어적인 시각임.

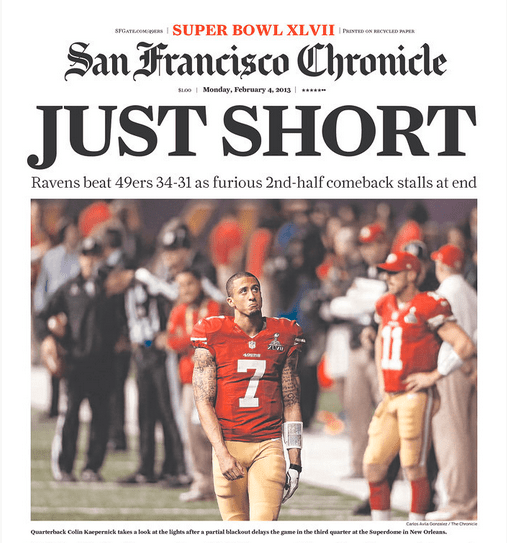

-어제 SF 49ers와 Baltimore Ravens의 수퍼볼 경기는 거의 처음으로 집중해서 관전한 미식축구경기다. (매년 수퍼볼때만 관전.) 초반전은 그저 그랬지만 정전이후 후반전은 정말 손에 땀을 쥐었다. 만약 49ers가 이겼으면 내가 샌프란시스코지역으로 이사온 뒤에 샌프란시스코연고팀이 월드시리즈와 수퍼볼을 연속제패했다고 두고두고 자랑하려고 했는데 아쉽다. 내가 보스턴에 살던 2009년부터 2012년까지 아이스하키팀인 Boston Bruins가 2011년 스탠리컵을 제패하고 New England Patriots가 작년 수퍼볼 결승까지 나갔던 일이 있어서 웬지 비슷한 일이 서부에서 반복해서 벌어지고 있는 느낌이다.

-2001년 Haas에서 MBA공부하던 시절 마케팅담당교수가 “수퍼볼을 꼭 보라”고 했던 기억이 난다. 그 인도계 여교수가 말한 것은 경기를 보라는 것이 아니고 ‘광고’를 보라는 것이었다. 수퍼볼은 미국기업들의 거대한 마케팅전쟁이기 때문에 꼭 놓치지 말고 보라는 것이었다. 그때는 정말 유튜브도 없고 트위터도 없던 시절이어서 광고를 놓치지 않고 보려고 TV앞에 꼼짝 않고 있었던 기억이 난다. 지금은 광고를 보자마자 즉각 트위터타임라인을 통해서 다른 사람들의 반응도 확인하고 즉각 유튜브로 다시 볼 수도 있으니 참 놀라운 세상이 됐다는 생각을 한다.

-광고가 중요한 수퍼볼 관람 경험의 일부다. 수퍼볼 광고를 보지 않고서는 수퍼볼을 봤다고 할 수 없을 정도다. 내가 아는 미국인 여성들중에서도 “미식축구는 관심이 없지만 광고와 그 분위기 때문에 수퍼볼을 본다”는 분들이 많았다. 수퍼볼을 캐나다에서 (휴가가서) 보는 바람에 많은 미국기업의 광고를 볼 수 없어서 마치 수퍼볼을 안보고 지나간 거 같다는 NYT기자 데이빗 카의 위 트윗에 공감이 간다.

-소셜미디어가 수퍼볼관람을 휠씬 즐겁게 한다. 인상적인 플레이가 있을때 뿐만 아니라 광고하나하나가 나올때 마다 타임라인에서 지인들의 반응을 확인하는 재미가 쏠쏠했다. 그것도 전세계 곳곳에 있는 사람들의 반응을 실시간으로 접할 수 있다는 것!

-쌍둥이처럼 닮은 두 헤드코치 존과 짐 하버의 대결을 보는 것도 흥미로운 관전 포인트였다. 연년생으로 50세, 49세인 이 형제는 잘 생기고 매너도 좋고 “NFL이 경기규칙을 바꿔 무승부를 허용했으면 좋겠다”고 한 부모의 모습도 좋았다. 그나마 형이 이겨서 다행이라고 할까. 경기가 끝나고 포옹하는 모습이나 동생을 칭찬하는 형의 기자회견 모습을 보면서 “참 자식 잘 키웠다. 부럽다”는 생각이 들었다. (삼형제의 큰 형이자 두 아들의 아버지로서 느끼는 감정.)

-비욘세의 존재감은 엄청났다. 참 대단한 가수다.

-한국기업들의 존재감도 대단했다. 일본기업으로는 토요타밖에 없었던데 반해서 초반부터 현대-기아광고 스폰서 마크와 광고가 워낙 많이 나왔다. 그리고 싸이의 피스타치오 광고가 나오고 게임종료 2분전에 삼성모바일의 2분짜리 1천5백만불짜리 광고가 나왔다. 삼성의 광고는 제법 많이 비튼 코미디성 광고였는데 대중들에게는 조금 어렵지 않았나 싶다. 현대 소나타광고가 재미있었다. 2001년 봤던 수퍼볼을 생각하면 정말 격세지감이다. 당시 수퍼볼을 보라고 권했던 마케팅교수는 현대자동차를 굉장히 칭찬하면서 앞으로 엄청 뜰테니 두고보라고 했었다.

-미식축구는 너무나 미국적인 스포츠이자 자본주의의 결정체다. 거대한 콜로세움에서 진행되는 현대의 검투사들의 땅따먹기 전쟁이다. 이런 오락거리를 만들어낸 NFL의 경영능력에 탈모. (참고 : NFL인기의 비밀-Level playing field 만들어주기)

소셜미디어활용에 능숙한 백악관과 미국 민주당

오늘 아침에 아래와 같은 깔끔한 이메일을 받았다.

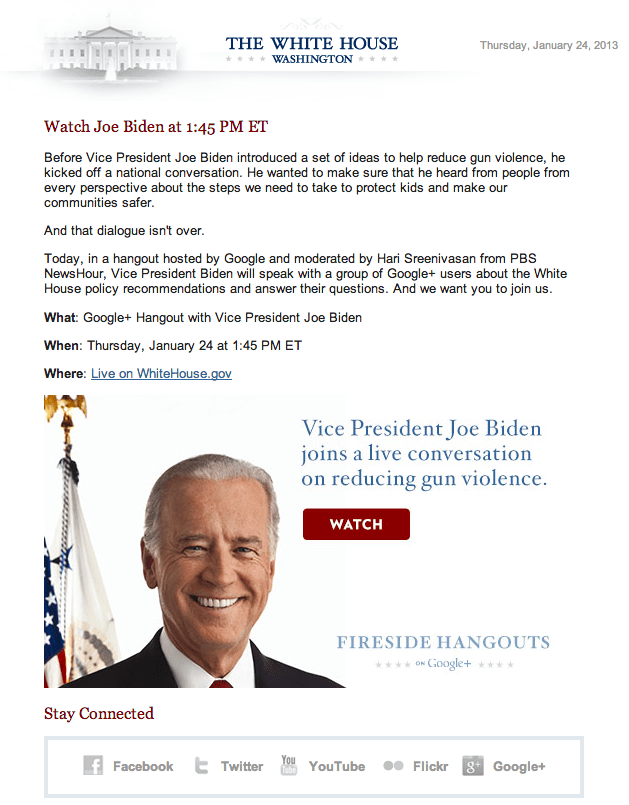

조 바이든 미국 부통령이 총기폭력을 줄이기 위한 그의 노력에 대해 이야기하는 대화시간을 구글+에서 가질 것이란 공지 메일이다. 이것을 보고 다시금 미국의 민주당진영은 정말 소셜미디어활용에 능한 커뮤니케이션의 달인들이라는 느낌을 받았다. 행사 제목도 재미있다. ‘Fireside Hangouts’이다. 루즈벨트대통령의 대국민 라디오담화인 Fireside chats(노변담화)를 본 뜬 것이다.

PBS뉴스아워의 앵커가 사회를 보고 구글과 같이 기획한 이날 행사의 패널은 구글이 선택했다고 한다. 가이 가와사키, 필립 디프랑코 같은 유명 구글플러스유저들이 참여해 질문을 했다. 이들은 어떤 질문을 할지에 대해서 미리 구글플러스에서 팔로어들에게 질문을 받았다.

오늘 있었던 바이든의 행아웃내용은 위 유튜브동영상으로 볼 수 있다. America’s “Happy Warrior”라고 불리우는 바이든 부통령은 여전히 유쾌하게 대화를 이끌어간다.

그리고 마침 오늘 또 국무장관직을 마감하는 힐러리 클린턴에게 땡큐메시지를 보내자는 이메일도 받았다.

선글라스를 쓴 힐러리의 사진이 경쾌하다. 클릭하면 내 이메일을 등록할 수 있도록 되어 있고 자연스럽게 민주당 성금모금페이지로 넘어간다.

이처럼 소셜미디어를 자연스럽게 이용할 줄 아는 미국 민주당 진영. 이런 앞선 감각이 지난 대선을 승리하는데 원동력이 된 것이 아닌가 싶다.

즐거움을 위한 책 읽기

당신은 책을 즐거움을 위해서 읽는가, 아니면 뭔가 얻기 위해서 읽는가? 솔직히 고백하자면 나도 책에서 즐거움을 찾기보다는 지식을 얻기 위해서 읽는 편이다. 현기증이 나도록 빠르게 변화하는 치열한 경쟁사회에서 살아남으려면 적어도 남들이 좋다고 하는 경영서나 자기계발서, 심지어는 철학책이라도 한번 봐줘야 할 것 같기 때문이다. 그래서인지 사다 놓고 읽다가 중단한 책, 아예 시작도 못한 책도 꽤 있다. 그런데 나뿐만이 아니고 책에 관한 한 많은 한국인이 이런 것 같다. 뭔가 숙제처럼 책을 읽어야 한다는 강박관념에 빠져 있는 경우도 많다.

하지만 미국에 와서 살며 놀란 것이 있다. 여기 사람들은 책을 온전히 즐거움을 얻기 위해서 읽는 경우가 많다는 것이다. 예를 들어 ‘비치 리딩’, 즉 바닷가에서 하는 독서라는 말이 있다. 여름휴가를 가면서 책을 싸가지고 가서 바닷가에 누워 읽는 것이다. 당연히 즐거움을 위해 읽는 것이니 대체로 흥미로운 소설류를 선택하는 경우가 많다. 그렇다 보니 여름휴가용 대중소설이 잔뜩 쏟아져 나오고 여름은 출판계의 대목이 된다. 여름이면 비수기로 치는 한국과는 대조적이다.

이렇게 오락의 한 수단으로 텔레비전이나 영화를 보듯이 책을 읽다 보니 미국인들은 자연스럽게 독서 습관이 정착된 듯싶다. 주위 사람들과 이야기를 해보면 책에 관심이 많고 의외로 독서량이 많다는 데 놀라게 된다. 공부하듯이, 숙제하듯이 책을 읽어내리는 한국인보다 책을 더 많이 읽을 수밖에 없다.

나는 어떻게 해서 미국인들이 이런 즐거움을 위한 독서 습관을 갖게 됐는지 궁금했다. 그런데 아이들을 초등학교, 중학교에 보내면서 조금씩 이해하게 됐다. 무엇보다 아이들이 읽을 흥미롭고 좋은 책이 넘쳐난다. 해리 포터 시리즈를 비롯해 퍼시 잭슨의 모험 시리즈 등 한번 맛을 들이면 계속 읽도록 만드는 시리즈물이 많이 나와 있다. 학교에서도 어린이들이 일찍부터 독서 습관을 갖도록 독서 지도에 큰 비중을 둔다. 좋은 책을 나눠주고 내용에 대해 토론을 시키면서 흥미를 갖도록 한다. 미국 곳곳에는 이런 책을 쉽게 빌려 볼 수 있는 지역도서관이 많다.

이렇게 아이들이 책의 세계에 빠지다 보면 일종의 ‘소셜’ 효과도 발생한다. 인기 소설의 신간이 나오면 아이들 사이에 화제가 되고, 대화에 끼기 위해서 아이들은 더 열심히 책을 읽는다.

읽기의 즐거움을 주고자 애쓰는 작가의 노력도 한몫한다. 매직트리하우스라는 인기있는 어린이책 시리즈물의 저자인 메리 포프 오즈번이란 작가가 있다. 지난해 그는 초등학교 3학년까지 읽기 능력을 제대로 습득하지 못한 학생은 고등학교를 중퇴할 확률이 그렇지 않은 학생보다 4배 높다는 조사 결과를 접하고서 충격을 받았다. 그래서 그는 읽기 능력이 미국에서 가장 뒤처지는 것으로 조사된 뉴저지주 뉴어크의 초등학교 3학년생 4300명에게 28권짜리 자신의 책 전집을 한 질씩 무료로 선물했다. 자신의 책을 읽으며 독서의 즐거움에 눈을 뜬다면 읽기 능력도 자연히 향상될 것으로 생각한 것이다. (출처: Rock Center with Brian Williams)

트위터에서 어떤 분에게 이런 이야기를 들었다. 미국에서는 책벌레이던 아이가 한국으로 돌아오자 언제 그랬느냐는 듯 바뀌었다는 것이다. 한국 학교에서는 내신의 압박에 책 읽을 시간을 낼 수가 없는데다 아이들 사이에도 인기 책 시리즈를 읽고 공동의 기쁨을 나누는 문화도 없다는 것이다. 친구와 이야깃거리가 되지 않으니 혼자 읽기가 재미없어 책을 더 안 읽게 되더란다. 출처( 이시영님 트윗 링크, 링크)

세 살 버릇이 여든까지 간다는데 좋은 독서 습관을 갖는 것은 평생을 살아가는 힘이 된다. 이제부터라도 우리 아이들에게 ‘즐거움’을 위해 책을 읽도록 이끌어주면 어떨까?

————————————————————————————————————————————————————-

위는 한겨레신문 1월8일자에 실었던 칼럼. (원문 링크) 칼럼소재 고갈로 고민하다가 어설프게 써서 보낸 글인데 의외로 공감해주시는 분들이 많아서 가슴을 쓸어내렸다. (솔직히 고백하면 난 내 글에 참 자신이 없다.)

미국에 와서 즐거움을 위해 책을 읽는 사람들을 보면서 부럽다는 생각을 한 일이 있다. 그리고 내 아들이 그렇게 즐거움을 위해 읽는 책의 세계에 빠지는 것을 보면서 슬며시 기뻐하기도 했다. (하지만 너무 재미로 읽는 책만 탐닉하는 것 같아서 걱정스럽기도 하다.)

그런데 얼마전 Rock Center with Brian William에서 매직트리하우스의 저자 메리 포프 오즈번에 대해 소개한 리포트를 보고 감명을 받았다. (이 일이 한겨레칼럼을 쓰게 된 직접적인 계기가 됐다)

저런 분의 노력 덕분에 아이들이 책을 읽는 즐거움에 눈을 뜨고 상상의 세계로 빠지게 되는구나 싶었다. 그러면서 자연스럽게 읽기능력도 향상된다. 읽는 것에 대해 거부감이 없어지면 그것은 자연스럽게 책을 넘어 신문, 잡지 등 다양한 미디어를 통해 다양한 정보와 생각을 접할 수 있게 된다. 그렇게 된다면 좋은 글을 쓸 수 있는 능력도 자연스럽게 키워질 것이다. 그런 밑거름을 이런 작가들의 책이 제공하고 있는 것이다.

특히 그녀가 뉴어크의 초등학생 3학년생들에게 자신의 책을 기부하면서 쓴 칼럼의 내용도 감명깊었다. (출처 뉴저지저널)

그녀는 아이들이 직접 책을 소유하게 되면 ‘읽기’라는 놀라운 모험의 세계에 들어갈 수 있는 확율이 더 높아질 것으로 희망한다. 그녀는 또 책을 집에 가지고 있는 것은 아주 중요하며 독서는 가족이 다같이 즐기는 행사가 되어야지 숙제처럼 여겨서는 안된다고 했다. 그녀의 글의 마지막 부분이 특히 공감이 간다.

Reading is the basic springboard for learning. And books provide the lift-off. They are the great equalizer, opening up new worlds to everyone. What could be more important than helping a third-grader learn and love to read — before it’s too late?

읽기는 배움을 위한 가장 기본적인 발판이다. 그리고 책은 읽기를 향상시키는 중요한 수단이다. 책은 새로운 세상을 모두에게 공평하게 열어주는 위대한 매개체다. 더 늦기 전에 초등학교 3학년생이 읽기를 배우고 사랑하게 만드는 것보다 더 중요한 일이 세상에 어디 있겠는가?

나부터 실천! 아이들에게 책을 선물하자.

온라인교육혁명을 이끄는 MOOCs

오늘 우연히 PBS Newshour에서 온라인코스가 어떻게 전통적인 교육을 바꾸고 있는가(How Free Online Courses Are Changing Traditional Education)라는 리포트를 보게 됐다. 11분 짜리인데 워낙 내용이 좋아서 간단히 블로그에 소개한다.

소위 MOOCs라는 온라인교육프로그램이다. (무크, 참 말도 잘 만들어 낸다)Massive Open Online Courses의 약자라고 한다. 테크놀로지를 이용한 대학교육 온라인강좌에 엄청난 인원이 등록해서 듣는 것을 말한다. 대표적인 예가 코세라(Coursera)라는 스탠포드교수들이 만든 프로그램이다. 위 동영상에도 중요하게 소개가 되고 있고 조성문씨도 “코세라(Coursera), 온라인 교육의 혁명“이란 글에서 자세히 소개하고 있다.

어쨌든 스탠포드, UC버클리 등 미국의 명문대학과 교수들이 발벗고 나서서 (대부분) 무료로 강좌를 공개하고 지식의 전파에 나서고 있는 점이 고무적이다. 워낙 흥미로운 내용이니 꼭 보시길 추천한다.

나는 위 리포트에서 특히 아래 UC버클리교수의 말이 인상적이었다. 팔레스타인 가자스트립에 사는 학생도 버클리의 강의를 들을 수 있는 시대가 된 것이다.

ARMANDO FOX, University of California, Berkeley: This is an opportunity that I think none of us ever have seen before, where, you know, we can essentially teach the world. We had an e-mail from one student who lived in the Gaza Strip, and he was apologizing that his homeworks were always late because they only get six hours of electricity per day, and he was using some of that electricity budget to take our course. You know, as an instructor, I think there’s no higher compliment than that.

이건 우리 누구도 경험하지 못했던 기회입니다. 전세계를 대상으로 가르칠 수 있다는 것이죠. 우리는 (팔레스타인) 가자스트립에 사는 한 학생에게 이메일을 받은 일이 있습니다. 그는 항상 과제제출이 늦다는 것을 사과했습니다. 왜냐하면 가자스트립에서는 하루에 6시간밖에 전기를 쓸 수 없다는 겁니다. 그리고 그는 그 아까운 전기를 우리의 강의를 수강하기 위해서 쓰고 있었던 겁니다. 선생으로서 이것보다 더 기쁜 일은 없을 겁니다.

그리고 온라인에서 오프라인강의의 느낌을 구현하기 위해서 노력하는 점도 인상적이었다. 특히 미국대학에서 많이 쓰는 클릭커라는 기기를 사용해 진행하는 강의를 온라인에도 비슷하게 구현한 것은 높이 평가할 만했다.

수업시간에 교수가 특정 문제에 대해서 질문을 (객관식으로) 내면 학생들은 리모콘(클릭커)를 이용해 바로 답을 한다.

수업시간에 교수가 특정 문제에 대해서 질문을 (객관식으로) 내면 학생들은 리모콘(클릭커)를 이용해 바로 답을 한다.

클릭커는 이렇게 생겼다. 교수가 낸 질문에 대해서 그냥 버튼을 눌러서 응답하면 된다.

그러면 교수와 학생들은 학생들이 어떻게 답을 했는지 그 결과를 즉각 화면에서 그래프로 볼 수 있다. 이건 손을 들거나 발표를 하는 것이 아니고 리모콘을 클릭하는 것뿐이기 때문에 참여도가 대단히 높다. 교수는 전체학생들의 반응을 바로 즉석에서 확인하고 강의를 진행할 수가 있다.

그러면 교수와 학생들은 학생들이 어떻게 답을 했는지 그 결과를 즉각 화면에서 그래프로 볼 수 있다. 이건 손을 들거나 발표를 하는 것이 아니고 리모콘을 클릭하는 것뿐이기 때문에 참여도가 대단히 높다. 교수는 전체학생들의 반응을 바로 즉석에서 확인하고 강의를 진행할 수가 있다.

이 UC버클리교수는 그 오프라인강의에서의 경험을 그대로 온라인으로 옮겨놓는 것이 목표라고 한다. 블루스크린에서 강의 내용을 찍고 강연내용 슬라이드를 같이 합성해서 마치 일기예보를 하는 캐스터처럼 강의를 한다.

이 UC버클리교수는 그 오프라인강의에서의 경험을 그대로 온라인으로 옮겨놓는 것이 목표라고 한다. 블루스크린에서 강의 내용을 찍고 강연내용 슬라이드를 같이 합성해서 마치 일기예보를 하는 캐스터처럼 강의를 한다.

그러면서 오프라인강의에서 학생들에게 질문이 있는 부분에서는 똑같이 위 모습처럼 질문이 나오도록 한다고. 대답을 하면 그 정답여부에 대해서 바로 응답이 나온다.

그러면서 오프라인강의에서 학생들에게 질문이 있는 부분에서는 똑같이 위 모습처럼 질문이 나오도록 한다고. 대답을 하면 그 정답여부에 대해서 바로 응답이 나온다.

굳이 저런 시도를 하지 않아도 충분히 대접을 받고 잘 지낼 것 같은 미국의 최고명문대 교수들이 이런 온라인교육혁명에 동참하고 있다는 것이 신선한 느낌으로 다가온다. 나도 조만간 한번 이런 온라인강의를 수강해봐야겠다. (게을러서 문제지만….)

(영어만 된다면) 돈이 없어 공부롤 못한다는 말은 이제 못하겠다.

포스트 노키아 시대에 대처하는 노키아의 자세-브리지프로그램

지난해(2011년8월) “노키아의 몰락이 핀란드의 이익이 되다“라는 블로그포스팅을 한 일이 있다. WSJ에서 읽은 Nokia’s Losses Become Finland’s gain이라는 기사내용을 소개한 것이다. (링크)

핀란드국가경제에 큰 기여를 하던 노키아가 몰락하면서 핀란드경제에 큰 위기가 닥치게 될 것으로 생각하기 쉽다. 그런데 우려했던 것 만큼의 위기는 아니고 오히려 노키아와 함께 20년동안 양성된 세계수준의 모바일엔지니어들이 노키아의 몰락과 함께 스타트업생태계로 쏟아져 나오고 있어 새로운 벤처붐을 불러 일으키고 있다는 내용이었다. 어떻게 보면 핀란드는 특정 대기업에 쏠려있던 경제구조를 바꿀 수 있는 좋은 기회를 위기와 함께 맞았다는 얘기다.

그런데 오늘 또 주간조선의 헬싱키발 기사에서 비슷한 내용을 읽었다. 99년부터 핀란드현지에 거주하면서 여러매체에 글을 기고하시는 이보영님의 “헬싱키에서 본 2012“라는 기사다. 핀란드에서 본 2012년을 리뷰하는 이 글에서 인상적으로 읽은 부분을 소개한다. (주간조선기사 링크)

핀란드는 오히려 요즘 ‘포스트 노키아(Post Nokia)’ 시대에 대해 새로운 희망을 걸고 있다. 앵그리버드 게임을 만들어 세계 모바일게임계를 평정한 업체 로비오(Rovio)를 필두로 세계가 주목하는 여러 신생 회사들이 핀란드에서 속속 출현하고 있기 때문이다. 젊은이들도 이전에는 노키아 같은 대기업에서 일하고 싶어했지만 요즘은 스스로 스타트업(Start-up)을 창업하거나 아니면 취업을 하더라도 성장의 가능성이 더 큰 스타트업 회사가 인기다.

중략….

또 하나 놀라운 것은 포스트 노키아 시대에 대처하는 노키아의 자세다. 회사가 어려움에도 불구하고 노키아는 직원을 해고할 때 이들을 그냥 거리로 내모는 것이 아니라 가능한 창업의 길을 열어주려 한다. 노키아는 ‘브리지(Bridge)’라는 해고자 창업 지원 프로그램을 운영하고 있는데 해고자들이 창업에 대한 좋은 아이디어를 가지고 있다면 1인당 2만5000유로(약 3500만원)까지 지원해준다. 경제적 지원뿐만 아니라 해고자들을 적당히 팀으로 짜주어 창업 자금의 크기도 키워주고 재능을 가진 사람들이 모여서 시너지 효과를 낼 수 있도록 조언도 해준다.

자신의 집에 난 불도 끄기 어려운데 나가는 사람 창업까지 지원해 주는 것이 잘 이해가 안 가서 이 분야 전문가인 한 대학교수에게 질문하니 “노키아가 세계적 기업이 되기까지 핀란드 정부로부터 든든한 지원을 받았는데 그때 받았던 은혜를 나라에 되돌려준다는 의미가 있으며, 또 하나는 기업이 단순히 영리만을 추구하는 것이 아니라 사회적·윤리적 책임을 져 나가는 좋은 예”라는 답이 돌아왔다. 비록 예전의 영화는 사라졌지만 뒷모습까지 아름다운 기업, 노키아를 보유한 핀란드가 살짝 부러웠다.

윗글을 읽고 감탄해서 검색을 해보니 이 프로그램에 대해 2011년 4월에 나온 노키아의 공식보도자료도 있다. (링크) 노키아의 이 브리지센터는 핀란드뿐만이 아니라 덴마크, 영국, 루마니아, 인도 등 핀란드의 주요지사가 있는 곳에 다 설치된 듯 싶다.

지난 7월에 나온 Zdnet의 기사 “인사이드 노키아브리지: 어떻게 노키아가 전직원의 새로운 스타트업을 지원하는가“라는 기사에 보면 이 프로그램을 통해 약 300여개의 새로운 스타트업창업이 있었다고 한다.

핀란드 창업경제의 새로운 희망으로 떠오른 ‘앵그리버드’의 로비오는 현재 약 5백명의 직원을 고용하고 있고 수조원의 기업가치를 가진 것으로 평가된다. 공룡이었던 노키아에 댈 것은 아니지만 그래도 이런 기업들이 열개정도만 나와도 노키아의 자리를 메꿀 수 있지 않을까?

중년의 엔지니어들이 대기업을 그만두고 치킨집을 시작하는 것이 일반적인 나라(너무 자조적?)에서는 필히 참고해야하는 사례가 아닐까 싶어서 소개해본다.

Update : 핀란드 현지에 계신 현지의 분위기에 대해서 아주 좋은 글을 댓글로 아래 남겨주셨습니다. 핀란드 현지의 분위기는 노키아의 몰락과 스타트업붐의 상관관계가 크다고 보지는 않는다는 것입니다. 사실 핀란드에서 Linux가 태어났다는 점을 생각해보면 일리가 있는 말씀이라고 생각합니다. 아래 글도 꼭 읽어보시길 권합니다.

오바마 이메일에 숨겨진 과학

아래는 한달전에 시사인에 기고했던 오바마의 이메일 이야기입니다. 저는 지난 1년여동안 미국에서 대선을 지켜보면서 오바마선거캠페인팀의 능력에 대해서 경외심을 가질 정도로 놀랐습니다. 빅데이터를 이용해 정밀하게 마이크로타겟팅을 해서 유권자를 공략하는 능력이 대단했거든요. 아래 글은 오바마의 대선캠페인홈페이지에 직접 가입해서 이메일마케팅의 대상이 되었던 제가 직접 느낀 점과 최근 비즈니스위크의 기사에서 알게 된 사실을 더해서 쓴 것입니다.

—————————–

미트 롬니가 공화당의 정식대선후보로 확정되고 오바마와의 대결이 본격화되기 시작한 올해 6월말, 나는 뉴욕타임즈 웹사이트를 보다가 오바마의 선거캠페인배너광고를 만났다. “버락과 저녁을. 항공권은 우리가 부담”(위에 보이는 배너광고)이라고 써있었다. 현직 대통령이 무슨 인터넷쇼핑몰이나 하는 스타일로 낚시광고를 내다니 좀 신기하기도 하고 목적이 뭘까 궁금했다. 그래서 한번 클릭해봤다.

역시 세상에 공짜는 없는 법. 그것은 대통령선거자금을 모금하기 위한 캠페인이었다. 8월에 시카고에서 열리는 오바마의 생일파티에 온라인으로 5불이상을 기부한 이들중 몇명을 추첨해 초대한다는 것이었다. 오바마가 온라인에서 선거캠페인을 어떻게 진행하는지 궁금했던 나는 소액을 기부하고 내 이메일을 등록해봤다.

호기심으로 이메일을 등록했는데 이게 에러였다. 내 예상이상으로 하루가 멀다하고 ‘오바마의 사람들’에게서 이메일을 받기 시작한 것이다. 처음에는 미쉘 오바마가 “우리를 만나러 날아오세요.(Fly out to meet us)”라는 제목의 이메일을 보냈다. 오바마와의 결혼생활을 회고하는 글로 시작한 이 이메일은 11월의 대선에서 승리하기 위해 기부로 힘을 보태달라며 당첨될 경우 공짜로 파티에 참석할 수 있다고 끝맺었다.

이게 끝이 아니었다. 오바마의 대선기획단장인 짐 메시나, 부통령 조 바이든, 수석보좌관 데이빗 액셀로드 그리고 가끔은 오바마 대통령 본인의 이름으로 “커피 한잔 사고 싶다(I want to buy you a coffee)”, “이런 말을 하게 되서 슬프지만(Sad to say)” 등등 짧은 제목의 이메일이 매일처럼 날아왔다. 사진과 그림으로 장식된 요란한 메일은 아니고 모두 텍스트로만 된 간결한 이메일이었다. 모두 나름 호소력있는 메시지로 기부를 해달라는 것이었다.

예를 들어 위의 이메일 같은 것은 제목을 보고 스팸메일이라고 생각했을 정도다. 제목이 “Warning : This picture is cute”(경고:이 사진은 깜찍합니다).

이렇게 한달동안 수십통의 이메일을 받은뒤 이건 도저히 안되겠다 싶어서 결국 이메일수신거부를 신청했다. 그리고나서야 오바마의 이메일에서 벗어날 수 있었다. 그리고 이렇게 하는 것이 효과가 있을까 생각했었다. 그런데 알고 보니 효과가 있었다. 그것도 ‘엄청’나게.

최근 비즈니스위크에 실린 “오바마 캠페인이메일에 숨겨진 과학“이란 기사에 따르면 오바마가 온라인에서 모금한 6억9천만불(약 7천5백억원)의 대부분은 이런 모금이메일을 통해 이뤄졌다.

오바마의 이메일팀은 매번 이메일을 보낼 때마다 각기 다른 제목과 내용으로 보통 18가지 다른 버전을 만든 뒤 일부 작은 그룹에게 보내 반응을 시험했다. 제목만 다른 것이 아니고 기부를 요청하는 최소금액, 내용, 포맷까지 변화시키며 다양하게 효과를 시험했다. 그래서 가장 많은 클릭을 유도하는 버전을 선정한 다음에야 비로소 수천만명에게 메일을 발송했다. 소위 A/B 테스팅이라고 하는 이런 끊임없는 실험을 통해 오바마캠프는 효과적인 모금을 위한 몇가지 비결을 발견할 수 있었다.

우선 마치 친구에게 받은 것처럼 친숙하고 편안한 제목을 단 이메일이 가장 효과가 높은 것으로 나타났다. 예를 들면 ‘헤이(Hey)’라는 제목의 메일 하나는 수백만불을 모금했다. 두번째로는 이메일을 많이 보내면 효과가 반감될 것으로 생각하기 쉬운데 사실은 그렇지 않다는 것을 알게됐다. 이메일을 더 많이, 자주, 보내더라도 실제로 해지까지 이어지는 경우는 많지 않았다. 그래서 오바마팀은 선거전 막바지에는 20명의 작가팀을 총동원해 수백개의 다양한 이메일제목과 내용을 작성해 효과가 있는 것들을 지지자들에게 보내서 엄청난 온라인모금액을 올리는 대성공을 거둔 것이다. (그래서 내가 그렇게 많은 이메일을 받았던 것이다.)

오바마캠프의 디지털선거전에 대한 투자는 롬니캠프를 10배로 압도했다. (PBS뉴스캡처)

이처럼 오바마는 2008년 대선당시 지지자들의 데이터베이스를 갈고 닦아 보완해 효과적으로 공략하는데 성공했다. 데이터분석에 기반한 선거운동이 무엇인지를 확실하게 보여준 것이다. 오바마캠프는 통계분석팀을 4년전보다 5배 확대하고 디지털캠페인에 예산을 3배증액하는 등 디지털선거전략에 투자를 아끼지 않았다. 감으로 하는 선거는 이제 끝났다.

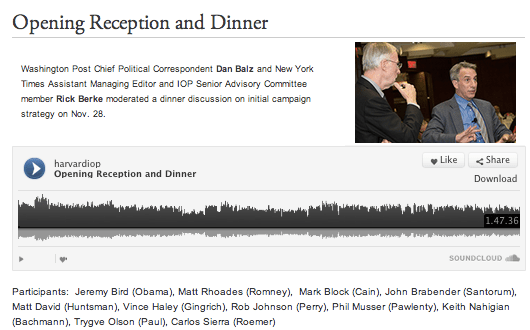

캠페인매니저 컨퍼런스에서 느끼는 미국의 힘

우연히 “Campaign Decision Makers Conference”라는 행사가 있다는 것을 알게 됐다. 하버드의 정치연구소(Institute of Politics)에서 주관하는 행사다. 매 4년마다 대통령선거가 끝나면 몇주안에 공화당, 민주당 양 진영의 캠페인매니저, 즉 주요 대선참모들과 뉴욕타임즈, CNN, 워싱턴포스트 등 주요미디어의 정치담당 간부급 기자들이 모여서 이틀동안 토론하는 행사다. 올해는 11월 6일의 미국 선거일후 약 3주가 지난 11월 29일에 열렸다.

이런 행사가 있다는 것도 놀랍지만 1972년이래 40년동안 4년마다 한번도 빠지지 않고 양 진영의 주요참모들이 모여서 선거를 복기해 왔다는데 대해 감탄했다. 이 행사에는 오마바와 롬니캠프뿐만이 아니라 릭 페리, 허먼 케인, 릭 샌토럼 등 공화당 경선후보들의 참모들도 모두 빠지지 않고 참가해 당시 치열한 전쟁중의 전략과 성공, 과오에 대해서 솔직하게 털어놨다.

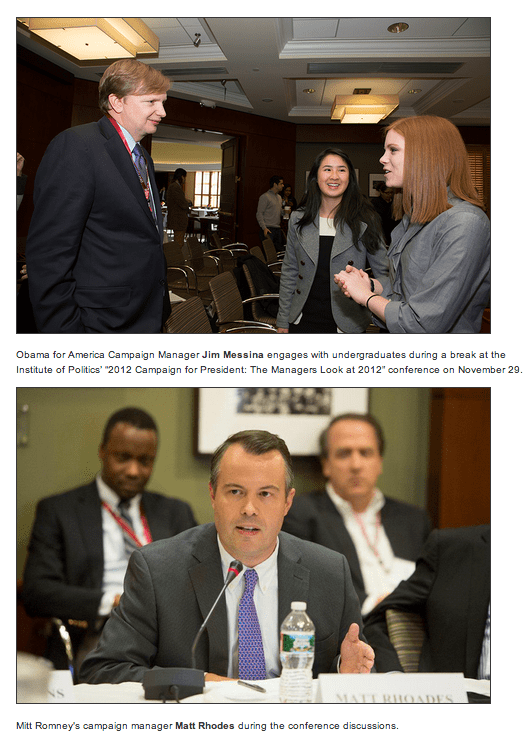

양 진영을 총지휘한 캠페인매니저 둘이 의외로 젊다는 점도 놀랍다. 오바마캠프의 짐 메시나는 42세, 롬니캠프의 맷 로즈는 37세다. 이 두 사람은 이 컨퍼런스에서 허심탄회하게 지난 선거에서 잘했던 점과 못했던 점을 털어놓은 듯 싶다.

예를 들어 맷 로즈는 롬니의 47% 발언이 담긴 테이프가 있는지에 대해 전혀 몰랐다고 털어놓았다. 자신이 모셨던 보스에 대해서 누가 될 수 있는 내용에 대해서도 비교적 솔직히 이야기하는 모습이다.

특히 이번해의 행사부터 모든 토론내용이 오디오로 녹음되어 팟캐스트로 홈페이지에 공개되어 있다. 누구나 듣고 싶은 사람은 전체 약 8시간분량의 토론을 들을 수 있다. 다운로드도 가능하다.

행사를 시작하는 첫번째 팟캐스트를 들어보니 IOP디렉터인 트레이 그레이슨이 이렇게 말한다. “우리의 컨퍼런스는 모든 진영의 선거참모들이 모여 그들이 겪었던 성공과 어려움을 공유하도록 한다. 이런 토론은 역사학자들은 물론 미래의 캠페인참모가 될 젊은 학생들에게도 큰 도움이 된다”. 치열한 대통령선거를 마치고 양 진영의 핵심참모와 언론인들이 모여 모든 것을 다 까놓고 토론하는 것. 그리고 그 기록이 다 남아서 후대의 선거참모들과 정치를 지망하는 학생들이 공부할 수 있도록 되어 있는 것.

이런 것이 정말 미국의 힘, 저력이 아닐까 싶다.