Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

스티븐 스놉스키와 스캇 포스톨

오늘 윈도우 8와 서피스타블렛 발표를 총지휘한 마이크로소프트의 스티븐 시놉스키(직급 President)가 갑자기 회사를 떠난다는 뉴스에 깜짝 놀랐다. 아니 윈도8과 서피스가 발표된지 얼마나 됐다고!

그리고 아래 Verge의 기사를 읽어보고 얼마전 있었던 애플 스콧 포스톨의 해임과의 유사성에 또 한번 놀랐다.

The abrupt departure of Windows and Windows Live President Steven Sinofsky this evening has surprised many in the Microsoft community considering that he’s hot off the launch of Windows 8 and Surface, two of Redmond’s most important products in the last decade. There had been persistent rumblings that the man who oversaw the launch of Windows 8 was in line for a larger role in the company, perhaps even as the heir to CEO Steve Ballmer. However, multiple sources within Microsoft describe Sinofsky as abrasive and off-putting, aggressively maintaining his control over products and putting up roadblocks for products that would have any potential to diminish the Windows (and therefore his) power — an attitude rumored to be shared by Apple’s recently-deposed iOS chief Scott Forstall.

갑작스러운 윈도우스와 윈도우스 라이브 사장 스티븐 시놉스키의 해임은 마이크로소프트커뮤니티의 많은이들을 놀라게 했다. 그동안 이 윈도우8의 발표를 총괄해온 인물에 대해서 그가 스티브 발머의 후계자라는 소문이 돌았었다. 하지만 MS내의 여러 소식통에 따르면 시놉스키는 거칠고 불쾌하고 공격적으로 제품들에 관해서 자신이 통제하려고 들고, 자신의 영역인 윈도우스에 대해서 조금이라도 해가 되거나 도전하려는 시도에 대해서는 방해하고 나서는 것으로 묘사되었다. 즉 애플의 iOS를 맡았던 스콧 포스톨과 비슷한 태도를 보인 것으로 알려졌다.

즉, 스콧 포스톨과 스티븐 시놉스키의 비슷한 점.

-차기 CEO후보로 거론되는 천재.

-애플과 MS에 있어 가장 중요한 소프트웨어 제품(iOS, 윈도우스8)을 담당.

-거칠고 공격적인 성격. 팀플레이어가 아님.

-자신의 부서를 중심으로 사일로(Silo)를 형성.

불과 2주의 간격으로 애플과 마이크로소프트의 차세대 리더가 급작스럽게 회사를 떠나게 됐다. 그리고 그 둘의 모습은 아주 비슷하다. 그 둘이 비운 자리는 다른 임원들이 나눠서 맡았다. 참 기가 막힌 우연.

월드시리즈 참관체험

어제 아는 벤처캐피탈리스트에게서 메일을 받았다. 저번에 한번 보자고 했는데 못만나서 시간을 잡자는 것이다. 난 오늘도 좋고 내일 오후도 마침 시간이 된다고 답을 했다. 그러자 뜻하지 않은 이메일답장이 왔다. 혹시 시간이 되면 내일 월드시리즈 경기 2차전표가 있는데 오라는 것이다. 그러면 자기네 포트폴리오회사 사람들도 소개해주겠다는 것이다.

솔직히 요즘 야구는 열심히 팔로하지 않는다. 샌프란시스코 자이언츠가 월드시리즈에 진출한 것은 알고 있었지만 그렇게 열광적으로 보고 있지는 않았다. 그래도 월드시리즈를 내 눈으로 AT&T파크에서 볼 수 있다니 이게 웬 떡인가 싶어 얼른 간다고 답장했다.

이야기를 들은대로 티켓오피스에서 미리 내 이름으로 맡겨져있는 티켓을 받아서 스위트룸 로비로 올라갔다. 가격은 후덜덜한 350불. 사실 지금은 외야의 스탠딩석도 5백불정도에 구할 수 있다고 한다.

이야기를 들은대로 티켓오피스에서 미리 내 이름으로 맡겨져있는 티켓을 받아서 스위트룸 로비로 올라갔다. 가격은 후덜덜한 350불. 사실 지금은 외야의 스탠딩석도 5백불정도에 구할 수 있다고 한다.

스위트룸 로비의 모습. 관람석이 딸린 작은 방이 수십개가 있고 각 방마다 기업스폰서가 있다. 기업들은 각 방마다 20명까지 손님을 초대할 수 있다고 한다.

알고는 있었지만 실제로 가보니 AT&T파크는 정말 아름다운 구장이었다. 외야석 밖으로 시원하게 보이는 베이와 요트들이 눈을 시원하게 해줬다.

스위트에서는 타코와 와인, 맥주, 피자 등을 서브해줬다. 사람들은 먹을만큼 음식을 집어다가 경기를 보면서 조금씩 먹는 편이었다. 아이들을 데리고 온 사람들도 많았다.

나도 타코와 와인을 즐기며 경기관람. AT&T파크 아니랄까봐 AT&T wifi가 빵빵하게 잡히는 경기장.

그리고 나를 초청해준 고마운 Artiman Ventures의 톰과 아킬. SF 자이언츠의 홈게임이 일년에 80번있는데 그중 40번의 경기를 이 스위트에서 관람할 수 있도록 계약했다고 한다. 2006년부터 이렇게 하고 있는데 2010년에도 월드시리즈우승하고 올해도 결승에 진출해 훌륭한 투자였다고 흐뭇해하는중.

그리고 나를 초청해준 고마운 Artiman Ventures의 톰과 아킬. SF 자이언츠의 홈게임이 일년에 80번있는데 그중 40번의 경기를 이 스위트에서 관람할 수 있도록 계약했다고 한다. 2006년부터 이렇게 하고 있는데 2010년에도 월드시리즈우승하고 올해도 결승에 진출해 훌륭한 투자였다고 흐뭇해하는중.

이처럼 방마다 그 스위트룸의 스폰서인 기업의 이름이 크게 써있다. 이 방을 나눠서 쓰고 있는 회사는 또 다른 벤처캐피털펌인 Accel. 페이스북에 투자해서 유명해진 회사다.

이처럼 방마다 그 스위트룸의 스폰서인 기업의 이름이 크게 써있다. 이 방을 나눠서 쓰고 있는 회사는 또 다른 벤처캐피털펌인 Accel. 페이스북에 투자해서 유명해진 회사다.

경기중간중간에 사람 소개도 받고 비즈니스이야기도 할 수 있는 분위기였다. 여기서 가볍게 인사를 해놓고 나중에 정식미팅을 갖는 것도 괜찮아보였다.

경기를 보면서 공수교대때마다 나오는 음악을 들으며 “강남스타일이 나온다면 딱 어울릴텐데”하고 생각했다. 그런데 얼마 지나지 않아 정말 강남스타일이 경기장에 울려퍼지는 것이었다! 거의 3분정도 전광판에 뮤직비디오까지 해서 흥겹게 울려퍼지고 사람들은 말춤을 추고 꽤 즐거운 분위기였다. 난 싸이가 혹시 경기장에 와서 이렇게까지 오래 강남스타일을 트는 것인가 생각했을 정도였다.ㅎㅎ

잘 찍은 동영상은 아니지만 우리 옆 스위트에 있는 아이들과 아줌마가 특히 열심히 말춤을 췄다.

어쨌든 월드시리즈 2차전도 SF자이언츠가 디트로이트 타이거즈에 2-0으로 낙승. 기분좋게 경기도 즐길 수 있었다. 색다른 문화체험 한번 했다.

@barry_lee님의 명복을 빕니다

처음엔 위 트윗이 장난인줄 알았다. 트위터에서 얼마전까지 생생하게 살아숨쉬던 사람이 갑자기 세상을 떠났다니.

지난해 언제였던가 캘리포니아 어바인에 갔다가 연락이 닿아서 배리님과 아침식사를 같이 한 일이 있다. 워낙 열정적으로 트윗을 하시는 분이라 어떤 분인가 궁금하기도 했다. 만나서 이야기를 하다가… 어라. 이 분 혹시… 그렇다. 내가 16년전에 인터뷰를 해서 기사로 소개했던 분이었다.

배리님도 내가 조선일보기자였다는 얘기를 듣고 자신이 생전처음 신문에 소개되었던 인터뷰기사를 떠올렸다고 한다. 우리는 서로 트위터가 맺어준 이 기막힌 인연에 대해서 감탄사를 연발했다. 사실은 나는 96년에 기사를 쓰면서 배리님(이진행씨)를 만나지 못했다. 마감에 몰려 바쁘게 쓴 기사라 전화인터뷰만 해서 낸 기사였다. 그후 실제로 한번 만나보고 싶었는데 결국 만나지 못했었다. 그랬던 두 사람이 16년만에 캘리포니아에서 조우한 것이다. 우리는 나이도 같았다.

황망한 그의 부고를 접하고 나는 96년 6월28일에 실렸던 그의 기사인터뷰기사를 찾아보았다.

나는 그가 유망 벤처기업에서 유망신종직업인 웹마스터를 맡아서 잘 나가고 있을 줄 알았다. (기사를 쓰면서 그를 부러워했을 정도였다.) 그런데 알고 보니 그렇지 못했다. 메디슨도 부침을 거듭했고, 집안형편이 어려워져서 갑자기 LA로 원하지 않던 이민을 왔어야 했다. 그리고 오랜 고생끝에 이제 소프트웨어엔지니어로서 자리잡고 겨우 안정을 찾은 것 같았다.

미국 생활에 안정을 찾고 트위터와 블로그를 통해 열정을 뿜어내고 있는 그의 모습이 멋지다고 생각했다. 그런데….

허망하다.

삼가 고인의 명복을 빕니다. 좋은 곳에서 편히 쉬시길. 그리고 가족들도 아픔에서 빨리 벗어나고 안정을 찾기를 바랍니다. Rest In Peace.

흥미로운 미국의 대선후보 TV토론회

미국 대통령선거의 첫번째 TV대선토론이 10월3일 이틀앞으로 다가왔다. 미국언론들은 연일 이 대선후보 토론에 대한 뉴스를 내보낸다. 오바마와 롬니가 얼마나 열심히 이 토론회를 준비해 맹연습을 하고 있는지가 나온다. 이 대선후보 토론은 TV로 중계되며 미국유권자의 절반이 시청한다고 한다. 이번에는 유튜브로 생중계까지 한다.

나는 작년에 공화당 대선후보토론회를 보면서 좀 놀랐다. 내 기억으로 거의 10번 가까이 TV토론회가 열렸다. 그렇게 많이 열렸다는 것도 놀라운데 그때마다 각 후보들은 각 정책별로 언론인들과 경쟁자들의 아주 날카로운 질문을 받고 진땀을 뻘뻘 흘려야했다. 조금이라도 실수를 하면 전국적으로 큰 웃음거리가 되고 결국 레이스에서 밀려나야했다. 처음에 화려하게 등장했으나 정부부처 이름 몇개를 갑자기 기억해내지 못해 망신당하고 결국 후보에서 사퇴한 텍사스주지사 릭 페리가 대표적인 예다.

또 TV뉴스에서 본 한 미국 중부에 사는 파파할머니가 “XX는 debate를 잘하지 못해서 능력이 없는 것 같다”는 말을 하는 것을 보고 놀라기도 했다. 많은 미국인들은 토론능력을 대통령의 가장 중요한 덕목이라고 생각하는 듯 싶다. 항상 자신의 생각, 의견을 말하도록 훈련받은 미국식 교육과 연관이 있는 것 아닌가 싶기도 하다.

어쨌든 대선후보 TV토론은 미국대선레이스의 큰 분수령이다. 다음은 내가 인상적으로 본 몇개의 대선토론장면이다.

1960년의 케네디 vs. 닉슨의 TV토론은 TV정치시대의 개막을 알리는 이벤트였다. 웬지 지쳐보이고 불안해보이는 얼굴표정에 앉은 다리 자세도 묘하게 어긋난 닉슨에 비해 더 젊어보이고 안정된 표정의 존 케네디의 모습. 미국의 TV시청자들은 이 모습에서 젊은 대통령후보 케네디에게 신뢰감을 느끼고 표를 던지기 시작했다고 한다. 당시 닉슨은 TV출연을 위한 화장도 거부했다고 한다. 재미있는 것은 라디오로 이 토론을 들은 사람들은 닉슨이 우세했다고 여겼다는 것이다.

어쨌든 이 역사적인 TV토론은 TV가 정치에 있어 가장 중요한 미디어가 됐다는 신호탄역할을 했다. 하지만 이후 대통령들은 TV토론을 기피하다가 76년 지미 카터 vs 제럴드 포드 대통령의 TV토론을 시작으로 다시 TV토론이 미국정치에 있어서 필수요소가 되었다.

1992년의 조지 부시 현역 대통령과 도전자인 빌 클린턴의 TV토론이다. (가운데 앉은 사람은 로스 페로후보) 여기서 한 흑인여성이 질문을 던진다. “미국의 National Debt가 당신 개인에게 어떤 영향을 미치느냐”는 것이었다. 부시대통령은 질문을 제대로 이해하지 못하고 좀 횡설수설하는 모습을 보이는 반면, 젊고 잘 생긴 클린턴후보는 뚜벅뚜벅 질문자 앞으로 걸어나선다. 그리고 “나는 작은 주의 주지사로서 12년간 일했다. 그리고 지난 4년간 실제로 사람들이 일자리를 잃으면서 어떤 일이 생기는지를 가까이서 지켜보았다”라고 하면서 호소력있게 또박또박 이야기한다.

미국민들은 바로 이 장면에서 아주 강한 인상을 받았다. 노쇠해 보이고 동문서답을 하는 현직대통령에 반해 젊고 똑똑하고 매력적인 민주당후보가 더욱 잘 국민의 아픔을 이해하는 듯한 인상을 강하게 받았다. 그리고 이 토론이 클린턴의 승리를 결정짓는 defining moment가 되었다. 4분동안의 두 후보의 말하는 모습과 행동, 얼굴표정 등을 주의깊게 지켜보면 얼마나 큰 차이가 나는지를 알 수 있을 것이다. 부시대통령은 멍한 표정도 그렇지만 토론중에 시계를 보는 모습이 비춰지면서 큰 감점을 받았다.

마지막으로 내가 흥미롭게 본 대선토론은 84년의 레이건 vs 먼데일 토론이다. 당시 73세의 고령으로 재선에 도전하는 레이건대통령에 대해서 많은 우려가 있었다. 그래서 대선토론진행자가 “극심한 스트레스속에서도 대통령직을 수행할 수 있겠느냐”며 나이문제에 대해서 질문했다. 그러자 레이건은 “”I will not make age an issue in this campaign. I’m not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience.”(나는 이번 대선에서 나이를 문제삼지 않을 것입니다. 나는 내 상대의 젊음과 짧은 경험을 정치적으로 이용하지 않을 것입니다)라고 조크했다. 순간 상대후보인 먼데일을 포함해서 폭소가 터지며 그 이후 더이상 나이문제가 대두되지 않았다고 한다. 나중에 먼데일후보는 “그때 이미 내가 졌다는 것을 직감했다”고 말했다고 한다.

이번 수요일, 연설과 토론의 달인인 오바마가 낙승을 거둘 수 있을지, 아니면 롬니가 그동안의 부진을 만회하고 역전승을 거둘지 관심을 가지고 지켜보고 싶다. 한국의 대선후보 TV토론은 과연 어떤 양상으로 진행될지도 궁금하다.

추석 직전에 바다를 건너온 책 4권

많은 분들이 제게 책을 보내주시거나 만났을때 전달해주신다. 게을러서 모두 읽지 못하는 것이 한이다. 마침 이번주에는 한국에서 4권의 책이 도착했다. (마침 추석명절로 미국을 방문하시는 부모님을 통해 전달받았다.) 모두 훌륭한 분들이 쓰시거나 번역하신 좋은 책이기에 오랜만에 블로그로 기록으로 남긴다.

책을 내신 4분 모두 트위터와 블로그를 왕성하게 하시는 분이고 그를 통해서 알게된 분들이라 더욱 뜻깊다.

‘꿈을 설계하는 힘‘은 구글본사에서 사업제휴상무로 일하는 김현유님(Mickey Kim)이 낸 책이다. 버클리경영대학원 후배인 현유씨는 2006년쯤인가 샌프란시스코 출장을 왔다가 후배들과 같이 저녁을 하는 자리에서 처음만났다. 당시 구글에서 인턴을 하고 있다고 했는데 인상이 서글서글하고 붙임성이 있는 것이 마음에 들었다. 그뒤 같은 인터넷업계에 있어서 그런지 여기저기서 수시로 마주치게 됐다.(샌프란공항, 인천공항, 호텔 등….) 특히 현유씨가 트위터 @mickeyk와 블로그 hyunyu.com 를 열심히 하고 있는 탓에 사이버공간에서는 거의 매일 보는 느낌이다. 세상을 참 열심히 살며 항상 성장하는 훌륭한 후배다. 보고 있으면 열등감을 느낄 정도.^^

현유씨가 쓴 이 책은 그의 대학시절, 인턴경험, 삼성전자입사, 이스라엘담당으로서 겪은 일, 하스MBA시절이야기 그리고 구글에 취업한 이후 그가 직접 겪은 구글이야기 등 그의 커리어역정이 조리있게 펼쳐진다. 그리고 책의 후반부 3분의 1정도는 그가 본 실리콘밸리의 이야기가 소개되어 있다. 현유씨에게 책을 내게 되었다는 얘기를 들은 것이 올초였던 것 같은데 이제야 나온 만큼 책에 꽤 정성을 기울여 아주 짜임새있게 잘 만들어졌다는 느낌을 받았다. 특히 대학졸업을 앞두고 장래 커리어를 어떻게 가져가야 할지 고민이 많은 학생들에게 권하고 싶은 책이다.

‘거의 모든 것의 경제학‘은 동명 블로그를 운영하고 있는 휴브리스님(트위터 @hubris2015)님이 낸 첫번째 저서다. 송구스럽게도 내게 추천사를 부탁하셨다. 다음은 그 내용.

예전부터 ‘거의 모든 것에 대한 경제학’ 블로그를 통해 휴브리스님의 세상을 바라보는 날카로운 통찰력에 감탄해온 나로서는 이 책의 출간이 무척 반갑다. 나는 특히 이 책의 후반 부분인 ‘후회 없는 인생 설계하기’와 ‘전략적 또는 철학적으로 자기 계발하기’를 즐겁게 읽었다. 여기서 휴브리스님은 현대인들이 이 급변하는 세상을 살아나가는데 필요한 전략과 의사결정사안을 냉정하고 합리적으로 분석하고 선택하는 방법을 제시한다. 천편일률적인 자기계발서에서 벗어나 자신을 냉정하게 바라보며 인생 전략을 짜고 싶은 분들에게 일독을 권한다.

몇년전 우연한 기회로 휴브리스님의 블로그를 접하고 어떤 분인지 궁금해 했었다. 그러다가 트위터를 쓰기 시작하신 휴브리스님과 대화를 시작하고 나중에 서울에서 뵙고 차 한잔을 하고, 나중에는 맥주 한잔까지 하게 됐다. 그러다 추천사까지 쓰게 됐다니 참 신기한 인연이라고 생각한다. 휴브리스님은 외국계은행에서 일하시는 트레이더로 본명은 김동조님이다. 이 책은 좀 더 냉정하게 세상을 바라보고 커리어를 개발하고 싶은 분들에게 적당한 책이라고 생각한다. 그의 블로그팬이라면 필독서다.

‘월스트리트비즈니스영어회화‘는 필드림님이 쓰신 비즈니스영어에 대한 책이다. 뉴욕 언스트앤영에서 일하시는 필드림님(이정희님)도 몇년전 트친을 통해서 ‘도전 글로벌기업‘이라는 블로그를 통해서 “이렇게 대단한 분이 있구나”하고 알게 됐다. 역시 그 이후 트위터(@filldream)를 통해서 이야기를 나누게 됐고 뉴욕출장에서 처음 뵐 기회를 갖게 됐다. 이후 뉴욕에서 가끔씩 뵙고 소주 한잔하는 사이가 됐다. 나는 이 분의 전작 ‘한 권으로 끝내는 뉴욕취업‘도 훌륭하다고 생각하는데 이번에는 실용비즈니스영어를 단련하는데 도움이 되는 책을 내셨다. 그리고 감사하게도 제게 추천사를 부탁하셨다. 다음은 내 추천사다.

‘필드림’이란 필명의 블로그로 수많은 팬들을 거느리고 있는 이정희씨의 ‘월스트리트비즈니스영어회화’는 뉴욕월가의 글로벌회계법인에서 오랫동안 일해온 저자의 경험이 녹아있는 책이다. 누구보다 치열하게 일해온 본인의 실전경험에서 우러나온 현장 고급 비즈니스영어회화의 노하우가 가득하다. 얼핏 보면 쉬운 듯 하나 꼭 외워두고 항상 써먹어야하는 중요한 표현이 많아 차근차근 곱씹어 읽어보면서 공부하는 것이 좋을 듯 싶다. 주요 와인이름을 미국식으로 발음하기 등 실전에서 유용하게 써먹을 수 있는 수많은 팁은 덤이다.

이 책은 비즈니스영어 학습서이다. 전반부는 기본적인 비즈니스영어에 대해 다뤄 좀 너무 쉽게 느껴지기도 하지만 아는 것도 한번 확인하고 간다고 생각하면 도움이 될 것이다. 후반부에는 M&A, 마케팅 등에 관한 비즈니스영어에 대해서 다뤘다. 필자가 실제로 본인이 쓰는 내용을 정리한 만큼 미국식 비즈니스영어를 배우고 싶은 분들에게 도움이 될 것이다.

‘In the Plex : 0과 1로 세상을 바꾸는 구글 그 모든 이야기’는 위민복님이 번역하신 스티븐 레비의 구글에 대한 책이다. 미국에서는 지난해 4월에 출간된 책이다. 내가 이 책을 읽다가 안드로이드의 아버지 앤디 루빈과 삼성전자와의 인연이 언급된 부분이 재미있길래 구글 수석부사장 앤디 루빈의 삼성에 대한 회상이란 제목의 블로그 포스팅으로 소개한 일도 있었다. 이후 얼마 안있어 S급 천재를 걷어찬 삼성이란 제목으로 이 책의 내용을 언급하며 삼성을 비판하는 중앙일보칼럼이 나와서 화제가 된 일이 있다.

어쨌든 이 책을 읽으면서 나는 지금껏 구글에 대해 나온 책중에 가장 잘 쓰여진 책이며 가능하면 빨리 한국에도 번역 소개되는 것이 좋겠다는 트윗을 한 일이 있다. 그러면서 “이 책 번역판이 안나올까요?”라고 물음을 던지자 어떤 분이 “제가 번역을 마쳤습니다. 곧 출간될 것입니다”라고 트위터로 답을 주셨다. ^^ 그 분이 위민복님(트위터 @minbok)이다. 외교통상부에 재직하고 계신 민복님은 애플포럼에서 정열적으로 애플관련해외기사를 번역하고 계신 카소봉님으로 잘 알려져있다. (최근 번역예: 애플맵, 호들갑 떨 것 없다) 대단히 두껍고 전문용어도 많아서 번역하기에 어려운 책인데 쉽게 번역해내신 카소봉님의 노력과 내공에 경의를 표한다. 인터넷업계 종사자라면 한번쯤 읽어두어야 할 교양서라고 생각한다.^^

어쨌든 위에 소개한, 비슷한 시기에 책을 내시고 제게 보내주신 4분이 모두 온라인에서 왕성한 활동을 하고 계시다. 그리고 그 활동을 발판으로 이런 좋은 책을 내거나 번역을 하게 되셨고 나와 인연까지 가지게 됐다는 것은 참 신기한 일이 아닐 수 없다. 내게는 트위터를 통해 갖게 된 이런 좋은 인연들이 너무 많다. 훌륭한 분들을 너무 많이 알게 됐다. 트위터에 감사할 뿐이다.^^

‘구글 에릭 슈미트와의 대화’ 유감

굉장히 좋은 행사를 접했다. 구글의 에릭 슈미트회장이 연세대를 방문해서 한국학생들과 대화의 시간을 가진 것이다.

2001년부터 2011년까지 10년간 구글의 CEO를 맡았던 에릭 슈미트회장은 내가 가장 존경하는 실리콘밸리의 현자다. 뛰어난 경영능력과 리더쉽으로 래리 페이지와 세르게이 브린이라는 두 명의 설익은 천재 창업자를 도와 구글을 세계최대의 혁신적인 인터넷기업으로 만들어낸 사람이다. 소프트웨어엔지니어로 버클리대박사출신인 Geek임에도 불구하고 많은 사람들을 포용하는 리더쉽을 갖추고 다방면에 관해 박학다식해 어떤 분야에 대한 질문에도 막힘없이 대답하는 불가사의한 사람이다. 그럼에도 불구하고 잘난체하지 않고 온화하고 인자한 인품을 가지고 있는 보기드문 현인이다. 구글내에서도 에릭 슈미트에 대해서 나쁘게 이야기하는 사람을 보지 못했고 모두의 존경을 받고 있는 경영자다. 이 분이 없었다면 오늘의 구글은 결코 있을 수 없었을 것이다. 나는 이 분의 발표를 유튜브에서 여러차례 본 일이 있는데 복잡한 기술이야기를 쉽게 풀어서 설명하는 능력이 탁월해 언제나 흥미롭게 들을 수 있었다.

이런 분이 연세대에서 대담을 했다고 하고 그 내용이 바로 유튜브에 공개되어 있기에 기쁜 마음으로 보기 시작했다. 영어가 모국어가 아닌 한국대학생청중을 위해 평소보다 약간 느리게 더 알기 쉬운 표현으로 또박또박 이야기하는 느낌이었다. (그래서 그의 영어는 보통 미국인이 말하는 것보다 휠씬 우리에게 알아듣기 쉽다. 상대방을 배려할 줄 아는 것이다.) “최선의 결정을 내리기 위해선 사람들과 대화해야 한다” 등 통찰력이 담긴 좋은 이야기들을 많이 들려주었다.

그럼에도 내가 아쉽게 여길 수 밖에 없던 것은 이 행사 운영이었다. 첫번째 아쉬움은 진행자 선정이었다. 인터넷업계나 구글, 에릭 슈미트에 대해 잘 모르는 아나운서보다는 이 방면에 대해 노련한 교수가 해주는 것이 좋지 않았을까. 단지 영어실력만으로 진행자를 선정한 것이 아닐까 하는 의심도 들 정도였다.

두번째 아쉬움은 동시통역이 제공되지 않았다는 점이다. 한국대학에서 열리는 행사에서 왜 영어만으로 진행을 했을까? 영어 잘하는 학생이 많다고 자랑하는 것은 아닐테고 원활한 진행을 위해서 그럴 수도 있다고 생각한다. 하지만 동시통역으로 진행할 경우 장점이 많다. 그 분야에 대해 철저히 공부하고 통역에 임하는 동시통역사들을 통해서 궁금한 내용을 질문할 경우 휠씬 심도있는 질문을 제대로 전달할 수 있다. 물론 잘하기는 하지만 (당연히) 모국어보다 어설프고 어색한 영어로 질문하는 학생과 그것을 제대로 풀어서 에릭 슈미트에게 전달해주지 못하는 진행자를 보고 든 생각이다.

가장 안타까웠던 부분은 대략 48분40초부분에서 한 학생이 한 질문이 에릭 슈미트에게 제대로 전달이 되지 않은 것이다. 이 학생은 얼마전 국내언론에서도 큰 화제가 되고 나도 블로그로 소개를 했던 페이스북 COO 쉐릴 샌드버그의 하버드경영대학원 축사내용인 “로켓에 자리가 나면 일단 올라타라“에 대해 질문을 했다. 아래는 내가 번역한 쉐릴 샌드버그의 축사 발췌다.

내가 스프레드시트에 정리해두었던 취업후보중 하나는 구글의 첫 비즈니스유닛담당 부문장이었다. 지금 들으면 괜찮은 자리로 들리지만 그 당시에는 아무도 일반소비자를 대상으로 한 인터넷회사가 돈을 벌 수 있을 것이라고 생각하지 않았다. (2001년 당시는 닷컴버블이 막 꺼진 절망적인 상황이었다) 나는 솔직히 그 포지션이 존재하는지조차도 의심스러웠다. 구글은 당시 비즈니스부문이 없었다. 그렇다면 도대체 무엇을 매니지하라는 말인가? 그리고 그 자리의 타이틀은 내가 다른 회사에서 받은 제안보다 몇단계 급이 낮은 것이었다.

그래서 나는 당시 막 CEO가 된 에릭 슈미트와 마주 앉았다. 그리고 내가 정리한 내 잡오퍼를 담은 스프레드시트를 그에게 보여주며 구글이 제시한 포지션이 내 기준에는 하나도 미치지 못한다는 것을 강조했다. 그는 내 스프레드시트에 손을 올리더니 나를 바라보며 말했다. “멍청한 소리 하지 마세요.(Don’t be an idiot)” 훌륭한 커리어조언이었다. 그리고 그는 말했다. “로켓에 올라타세요. 회사가 빠르게 성장할 때에는 많은 충격이 있고 커리어는 알아서 성장하게 되어 있습니다. 그런데 회사가 빠르게 성장하지 못하고 회사의 미션이 별로 얘기가 안될 때에는 정체와 사내정치가 시작됩니다. 로켓에 자리가 나면 그 자리가 어디 위치했는지 따지지 마세요. 우선 올라타세요.” – 쉐릴 샌드버그의 2012년 하버드 경영대학원졸업식 축사에서

무척 긴장한 모습의 이 학생은 당황했는지 조금 완벽하지 않은 영어로 “당신은 10년전 당시 작은 회사이던 구글에 인터뷰를 하던 쉐릴 샌드버그에게 ‘바보짓 말고 로켓에 올라타라’고 조언을 했는데 그때 어떻게 구글이 그렇게 빨리 성장할 것을 확신하고 그런 조언을 했느냐“는 질문을 했다. 좋은 질문이었지만 영어로 듣기에는 조금 명확하지 않았다. 자신도 슈미트회장에게 잘 전달이 되었는지 자신이 없었는지 “Do you understand?”이라고 토를 달았다. 여기서 인상적인 것은 슈미트회장이 그냥 “잘 못 알아들었다. 다시 해달라”고 하지 않고 “Because of acoustics, maybe you could repeat it for me?”라고 한 것이다. 질문을 제대로 알아듣게 못했다고 학생이 무안해할까봐 “음향장치 때문에 잘 못들은 것 같다. 다시 이야기해줄 수 있느냐”고 옆에 앉은 진행자에게 부탁한 것이다. 참 사려깊다. 그런데 진행자는 툭 “Sorry, I didn’t understand”라고 말한다. 그러자 학생은 다시 영어로 질문하려고 하나 어찌해야할지 몰라서 당황한다. 그러자 오히려 슈미트 회장이 “You can ask in Korean and she can ask me.”라고 구원에 나선다. 이건 정말 진행자가 먼저 해야 할 말이다. 그제서야 학생은 한국어로 자기가 말하고 싶었던 질문을 설명한다.

그런데 당황스러운 점은 이 질문을 진행자가 통역하지 않고 대담석에 앉아있는 한 학생에게 넘긴다. 그리고 그 질문을 대신 통역한 학생도 (엄청 당황한데다) 질문을 제대로 이해하지 못해서 쉐릴 샌드버그 대신 래리 페이지가 어쩌고 하면서 대충 통역하고 내용을 얼버무린다. 그러자 대충 질문에 대해서 감을 잡은 슈미트회장이 (할 수 없이) “쉐릴 샌드버그는 대단히 뛰어난 인재고 나는 그녀에게 당시(페북으로 옮길때) 그녀에게 최선의 선택을 하라고 조언했고 그녀는 그 뒤 아주 잘해내 자랑스럽다”라는 원론적인 답변으로 끝냈다. 즉, 결국 질문을 정확하게 이해할 수 없어 다른 대답을 한 것이다. 그리고 아무도 그 질문을 다시 바로잡아주지 않고 잠시 정적후 다음 질문자로 넘어갔다. 허탈하게도. (Update: 신기하게도 위 질문을 했던 당사자인 유병수님이 아래에 댓글을 달아주심.^^)

한국을 대표하는 명문대와 한국 메이저방송사가 같이 주최하는 행사에서 보여준 이같은 아마추어리즘. 아쉽다. 에릭 슈미트회장이 속으로 어떻게 생각했을까. 그리고 한국의 대학에서 한국말로 행사를 진행하는 것은 전혀 부끄러운 일이 아니다. 의사전달이 잘 안되는 어설픈 영어로 질문하는 것보다 또박또박 한국말로 질문하는 모습이 외국인들에게는 더 당당하게 보일 것이다. 영어에 지나치게 매몰된 우리자신의 슬픈 자화상을 보는 느낌이었다.

롬니는 끝났다.

어제 Mother Jones라는 진보잡지를 통해 공개되어 거센 정치적 폭풍(Political Firestorm)으로 비화된 지난 5월의 롬니의 발언. 그가 부자 정치헌금자들과의 비공개모임에서 발언한 내용이라고 한다. 이걸 들어보고 어쩌면 이 사람은 이렇게 무신경하고 무지한 사람일까하고 다시 한번 탄식하게 됐다.

그가 한 발언중 문제가 된 부분은 이렇다.

There are 47 percent of the people who will vote for the president no matter what. All right, there are 47 percent who are with him, who are dependent upon government, who believe that they are victims, who believe the government has a responsibility to care for them, who believe that they are entitled to health care, to food, to housing, to you-name-it. That that’s an entitlement. And the government should give it to them. And they will vote for this president no matter what…These are people who pay no income tax…[M]y job is is not to worry about those people. I’ll never convince them they should take personal responsibility and care for their lives.

지금 미국에는 무슨 일이 있어도 반드시 오바마대통령에게 투표할 사람이 47%다. 그렇다. 대통령과 함께 할 47%는 정부에 기대는 사람들이다. 자신들이 희생자라고 믿는 사람들이다. 정부가 자기들을 돌봐주어야 한다고 믿는 사람들이다. 건강보험, 음식, 집까지 뭐든지 자기들이 받을 자격이 있다고 믿는 사람들이다. 그것이 바로 복지문제다.(Entitlement:내맘대로 번역) 그리고 정부는 그들에게 그 복지를 제공해야한다는 것이다. 그리고 그들은 이 대통령에게 무슨 일이 있더라도 투표할 것이다. 이 사람들은 소득세를 내지 않는 사람들이다. 나는 이런 사람들을 신경써서는 안된다. 난 결코 그들이 자신의 삶에 있어서 개인적인 책무가 있다고 납득시킬 수 없을 것이다.

어쩌면 이렇게 단순하고 이분법적인 생각을 할까. 미국국민의 절반을 있는 사람들에게 무임승차하는 “Freeloader”로 치부한 셈이다. 세상에는 부자와 그에 빌붙는 가난한 사람밖에 없단 말인가. 더구나 자신에게 큰 돈을 기부한 부자들과 가진 밀실 모임에서 이런 속내를 드러냈다니 더 한심하다.

오늘 NYT칼럼 Thurston Howell Romney에서 데이빗 브룩스가 밋 롬니의 무지를 날카롭게 지적했다.

The people who receive the disproportionate share of government spending are not big-government lovers. They are Republicans. They are senior citizens. They are white men with high school degrees. As Bill Galston of the Brookings Institution has noted, the people who have benefited from the entitlements explosion are middle-class workers, more so than the dependent poor.

이런 불균형적인 정부보조를 받는 사람들은 큰 정부를 사랑하는 사람들(민주당지지자)이 아니다. 그들은 공화당원이다. 그들은 노년층이다. 그들은 고교졸업장만을 가진 백인들이다. 부루킹스연구소의 빌 갤스턴이 썼듯이 폭증하는 복지혜택의 덕을 본 사람들은 극빈자들이 아니라 중산층이다.

즉, 밋 롬니는 자신이 무슨 말을 하는지도 모르고 자신의 지지층을 공격하는 자살골을 넣었다는 말이다. 마치 미국중부의 연금을 받으며 생활하는 백인노인층을 겨냥한 듯한 발언이다.

진보적인 신문 NYT의 유명한 보수논객으로 롬니를 지지하는 글을 가끔 써온 브룩스는 이렇게 끝맺는다.

“Mr. Romney, your entitlement reform ideas are essential, but when will the incompetence stop?” – 롬니씨, 당신의 복지개혁아이디어는 꼭 필요합니다. 하지만 도대체 언제까지 이렇게 무능을 보여줄 것입니까?

안그래도 롬니는 외교정책 관련해서도 그렇고 지난 몇달동안 입을 열때마다 실언으로 점수를 까먹고 있었다. 그런데 이 비디오로 전세는 완전히 기운 것 같다. 밋 롬니는 끝났다. 오바마는 참 운이 좋다.

사족 : 이번 비디오유출사태의 일등공신중 하나는 역시 또 유튜브인 듯 싶다. 지난 5월의 모임에서 몰래 찍은 이 비디오는 일부가 유튜브에 공개되어 있었다. 그런데 이 비디오를 발견한 전 대통령 지미 카터의 손자 제임스 카터가 끈질기게 소유자를 설득해서 이번에 전체 비디오를 공개하게 된 것이라고 한다.

쿨한 NASA 엔지니어들

이번 Curiosity 화성탐사선의 화성착륙이벤트를 보면서 NASA라는 조직이 내가 생각했던 것과는 달리 꽤 멋진 곳이 아닐까하는 생각을 하게 됐다. 일단 무서운 속도로 낙하하는 900kg의 탐사선을 스카이크레인으로 감속시켜서 안전하게 착륙시킨다는 위 프로모션 비디오가 너무 근사했다. 일반인이 이해하기 어려운 복잡한 착륙과정을 그야말로 멋진 애니메이션을 이용해서 SF영화를 보는 것처럼 설명해 낸 것이다. 게다가 또 그 홍보비디오에 나와 설명하는 사람이 뭔가 튀어보여서 배우가 아닌가 생각했다.

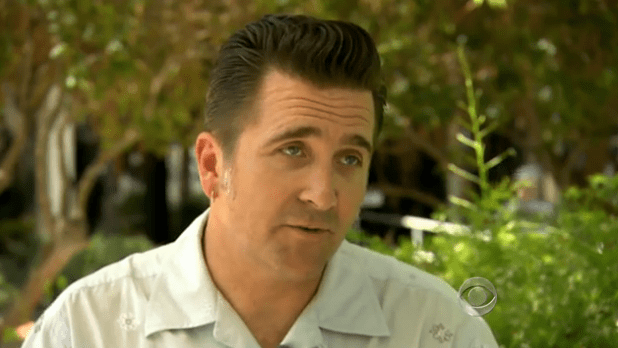

그런데 배우가 아니었다. 마치 엘비스 프레슬리를 연상시키는 이 외모의 남자는 이번 프로젝트의 “Lead Engineer”, 아담 스텔츠너였다.

끼가 있어보이는 이 사람의 스토리를 NPR을 통해서 들어보니 확실히 특이했다. 샌프란시스코지역출신인 그는 초등학교때부터 “별로 똑똑하지 못한 아이”라는 말을 교장에게서 들어야했고, 친아버지에게서는 “넌 막노동꾼(ditch digger)이상은 될 수 없을거야”라는 말을 들었다.(청소년 시절 얼마나 아버지와 사이가 안좋았는지 짐작이 간다.) 고교때는 기하학에서 F플러스로 간신히 낙제를 면하기도 했는데 그건 담당교사가 그를 세번째 다시 보기 싫어서 그냥 +를 붙여서 통과시켜 준 것이라고 한다. 그는 고교시절 섹스, 마약, 록큰롤에 탐닉했다. 당연히 고교졸업후에는 대학에 진학하지 않고 클럽밴드에서 음악을 연주하며 록스타가 되는 것을 꿈꿨다. 그는 심지어 보스턴의 버클리음대에서 재즈를 1년동안 공부하기도 했다.

84년 그렇게 생활하던 그는 클럽에서 연주를 마치고 밤늦게 집에 돌아가다가 밤하늘을 보고 별의 위치가 바뀐 것을 알아차렸다. 그리고 그 매력에 빠졌다고 한다. 별의 움직임을 이해하기 위해서 그는 커뮤니티칼리지에 들어가 천문학강좌를 수강하려고 했는데 그 강좌는 먼저 물리학강좌를 이수해야 했다. 그래서 그는 물리학을 공부하면서 자연현상은 이해할 수 있으며 예측해낼 수 있다는 것을 알게 됐고 자신이 원하는 것이 이것이라는 것을 알게됐다. “나는 나의 종교를 찾아냈다.”(“I had found the religion.”출처:위키피디아)

이듬해 그는 음악을 완전히 때려치우고 공부에 몰두, 결국 UC데이비스에 진학해 기계공학을 전공했다. 그런뒤 칼텍에서 응용 기계학으로 석사를, 위스콘신대에서 엔지니어 물리학으로 박사학위를 취득한 뒤에 NASA에 합류했다. 그리고 그는 지난 10년동안 Curiosity 탐사선 프로젝트에서 스카이크레인 착륙시스템을 디자인하고 테스트하고 만드는 작업을 지휘했다.

또 이번 NASA착륙 이벤트에서는 모호크인디언의 헤어스타일을 한 엔지니어의 모습이 잡혀 큰 화제가 되기도 했다. 그는 이 독특한 헤어스타일로 인터넷에서 큰 반향을 일으켰고 트위터팔로어도 4만4천명이 늘었다고 한다.

이런 색다른 NASA엔지니어의 모습을 보면 과학자, 엔지니어들의 모습도 이제는 바뀌어 가고 있구나 하는 것을 느끼게 한다. 미국방송들도 “NASA가 다시 Cool을 되찾았다”고 보도했다. NASA 홍보전략의 승리라고 할 수도 있을 것 같다.

나는 CBS뉴스 인터뷰에서 한 아담 스텔츠너의 한마디가 뒷전에 남는다.

“큐리오시티 화성착륙 같은 프로젝트는 이 세상에서 단지 미국만이 할 수 있는 것입니다. 창의력, 실용성 이런 것들이 모두 다 융합이 되서 이런 엄청난 엔지니어링 프로젝트를 가능하게 하는 것입니다.”

세상을 바꾼 선구자들-여성마라톤의 경우

미국에 살면서 나이, 성별, 인종 등을 차별하지 않도록 잘 법제화된 사회시스템을 보고 가끔씩 감탄할 때가 있다. 사람이 사는 곳이니 물론 완벽하게 차별이 없다고 할 수는 없지만 그래도 전세계 어느 나라와 비교해서도 소수자를 배려하는 법과 문화가 잘 갖춰진 곳이 미국인듯 싶다.

이런 말을 미국인들에게 하면 미국도 옛날에는 그렇지 않았다는 이야기를 듣는다. 우리도 잘 아는 인종차별은 물론이고 여성에 대한 차별, 나이에 의한 차별도 만만치 않았던 것이다. 대신 미국은 이런 부당한 차별에 대해 항의하고 기존 권위에 도전해 변화를 이끌어낸 선구자들이 있어서 오늘날에 이르렀다는 것이다. 그 결과 의회에서 관련 법안을 통과시키고 또 그 법제도를 실제 사회에 적용하기 위해 치열한 법적 다툼을 벌여서 이런 변화를 이끌어 냈다는 것이다.

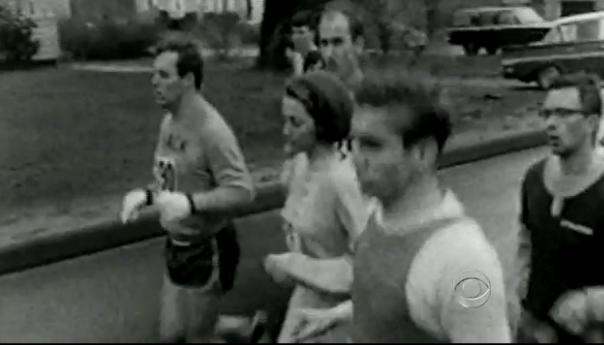

어제 CBS뉴스를 보다가 이런 선구자를 또 한명 발견했다. 여성마라톤에 처음 도전한 캐서린 스위처라는 65세의 여성이다. 나는 사실 여성이 마라톤을 뛰는 것을 당연한 일이라고 생각했는데 45년전에는 그렇지도 않았던 모양이다. 그녀는 40년전 제정된 타이틀9이라는 법안이 제정되는데 결정적인 역할을 한 사람으로 소개됐다.

동영상 보기 Marathon pioneer Kathrine Switzer looks back on Title IX (CBS뉴스)

당시 20세의 캐서린은 코치에게 감화를 받아 보스턴마라톤에 참가하기 위해서 훈련을 하고 있었다. 하지만 그녀의 코치조차도 여성이 마라톤을 뛸 수 있다고 생각하지 않았다.

“나를 지도한 코치조차도 여성이 마라톤을 뛸 수 있다고 믿지 않았습니다. 여성이 그런 운동선수가 된다면 커다란 다리를 갖게 되며, 가슴에 털이나고, 장차 아이도 갖게 되지 못할 것이란 생각이 지배적이었습니다.”

지금은 상상하기 어렵지만 60년대는 여성에 대한 이런 인식이 지배적인 시기였다는 것이다. 미국인들은 이런 이야기를 하면서 “Mad Men이란 드라마를 보면 알 수 있다”는 말을 한다. 60년대의 뉴욕 광고업계의 모습을 다룬 이 드라마에는 백인남성중심의 미국사회의 모습이 리얼하게 그려진다. 이 드라마에서 여성은 그야말로 남성을 보조하는 장식품에 지나지 않는다.

그래도 그녀는 여성임이 드러나지 않도록 이니셜로만 마라톤대회에 등록한 다음, 보스턴마라톤에 참가했다. 코치가 대신 번호표를 받아왔다. 그리고 출발점에 그녀가 나타나자 난리가 났다.

대회운영자인 디렉터가 이 사실을 알고는 이성을 잃었다. 그는 레이스중인 캐서린을 쫓아와 “그 번호표를 내놓고, 내 마라톤대회에서 꺼져라”(Get the hell out of my race and give me those numbers)라며 번호를 빼앗으려 달려들었다.

그러자 그녀의 남자친구가 끼여들어 그녀를 구해냈다. 성난 디렉터를 붙잡아 레이스에서 끌어낸 것이다. 그리고 그녀는 무사히 보스턴마라톤을 완주했다.

이 모습이 카메라에 잡혀 전 미국에서 화제가 된 것 같다. 이 사건을 계기로 교육과 취업, 스포츠에서 여성의 권익향상에 대한 토론이 본격적으로 일어나는데 기여했으며 결국 72년 “타이틀 9(Title IX)”이라는 법안이 국회를 통과되게 됐다. 이 타이틀9은 교육프로그램에 있어서 성별로 차별을 하면 안되고 남녀 동등하게 교육을 받을 권리가 있다는 것을 담은 법안이다. 물론 법안 제정으로 모든 것이 해결된 것은 아니었으며 이후에도 예외를 인정해 달라는 수많은 논쟁과 법적다툼끝에 오늘날에 이르게 된 것이다.(세상에 저절로 되는 것은 없다.)

어쨌든 그녀가 의도했던, 의도하지 않았던 캐서린처럼 두려움없이 도전하는 사람들이 있었기에 세상은 이렇게 조금씩 바뀌어 오늘날에 이르게 된 것이란 생각을 해본다.

65세가 된 캐서린은 내년 4월에 보스턴마라톤대회에서 40번째 마라톤완주를 노릴 예정이라고 한다. 그리고 그동안 캐서린이후 1만명이 넘는 여성이 보스턴마라톤을 달렸다고 한다. 캐서린이 없었으면 여성의 마라톤참가는 십년은 더 늦어지지 않았을까 생각해본다.

스마트폰코리아

2009년 3월 보스턴으로 이주한 이후 나는 보통 1년에 2~3번정도 한국을 잠깐씩 방문해왔다. 보통은 반년에 한번씩 서울을 방문하는 편인데 그때마다 변모하는 모습에 조금씩 놀란다.

그런데 지난해 12월이후 이뤄진 대략 6개월만의 이번 방문에서는 ‘스마트폰의 물결’에 크게 놀랐다. 최근 몇년간 미국, 일본, 유럽, 이스라엘 등의 주요 도시를 출장다닌 내 느낌으로는 서울 사람들의 스마트폰 보급속도와 보급율은 그야말로 이미 세계최고수준에 이른 것이 아닌가 싶다. 일단 한번 쏠리면 끝장을 보는 한국인의 성격이 반영된 것 같다.

우선 지하철 등 대중교통수단에서 모두 스마트폰에 머리를 박고 있다. 책이나 신문을 읽는 사람들은 가뭄에 콩나듯 있고 모두가 스마트폰으로 뭔가를 하고 있다. @coolpint님의 말씀처럼 가로로 보고 있는 사람은 TV를 보고 있는 것이고(아니면 다운로드한 동영상), 세로로 쓰고 있는 사람은 카톡을 하고 있는 경우가 많은 듯 싶다. 보스턴, 뉴욕, 샌프란시스코 등 미국의 지하철에서는 이렇게까지 스마트폰을 열심히 쓰고 있는 모습을 보기는 힘든데 그것은 지하에서 인터넷이 터지지 않기 때문이다. 세계최고의 지하 인터넷망을 가진 한국지하철에서 스마트폰이 물을 만난 듯 싶다.

또 한가지 미국과 다른 모습은 삼성폰을 위시로 한 안드로이드 스마트폰의 강세현상이다. 미국의 경우는 내가 대충 체감하기로 7대3정도로 공공장소에서 아이폰이 많이 보이는 것 같다. 특히 4S출시후 아이폰이 크게 늘어난 것 같다. 그런데 서울의 경우는 대체로 아이폰보다 안드로이드폰이 많이 보이는 것 같고 특히 갤럭시노트가 굉장히 많이 보여서 놀랐다. 홈그라운드의 잇점을 십분 살려서 삼성이 갤럭시노트를 한국시장에 안착시킨 것으로 보인다. 내가 보기에도 제품이 잘 나온 듯 싶고, 처음에는 다리미처럼 이상하게 보이던 것이 자꾸보니까 괜찮아 보인다.

미국에서는 갤럭시노트를 쓰는 사람을 본 기억이 없는데 마침 보스턴에 돌아오자 마자 만난 옆집 선배(한국인)가 갤럭시노트를 구입해 만족스럽게 쓰는 것을 보았다. 그 선배의 말로는 미국인들중에도 갤럭시노트사용자가 가끔 보인다고 한다. 향후 갤럭시노트가 글로벌시장에 얼마나 진입할 수 있을지 궁금하다. 또 아이폰앱을 개발하는 한 벤처CEO분은 “지방에 가면 아이폰을 거의 볼 수 없고 안드로이드가 대세다. 거의 공짜에 가까운 가격으로 할인되서 제공되는 안드로이드폰이 많기 때문”이라는 말씀을 하셨다. 과연 안드로이드OS를 만든 구글의 앤디 루빈부사장이 한국을 추켜세울 만하다는 생각이 들었다.

주말에 시내에 나갔을 때 서울시청앞광장부터 명동을 거닐면서 사람들을 유심히 살펴봤는데 거의 대부분 스마트폰을 쓰는 것처럼 느껴졌다. 고교생 같은 어린 아이들도 마찬가지였다. 롯데백화점 지하의 커피숍이 몰려있는 코너를 지나가는데 앉아있는 젊은이들 대부분이 테이블위에 스마트폰을 놓아두고 있었다. 스마트폰화면을 같이 쳐다보며 이야기하는 커플도 상당수였다. 뭐 이런 분위기에서 일반폰을 쓰면 왕따가 되지 않을까하는 생각이 들 정도다.

70대이신 아버지는 “요즘 친구들 모임나가면 모두들 스마트폰 들여다보고 있다”고 말씀하신다. 어르신들도 예외가 아니라는 얘기다. 아직 일반폰을 쓰시는 어머니는 “하루가 멀다하고 스마트폰으로 바꾸라는 권유전화가 온다”고 진절머리를 내신다. 필요도 없고 요금도 비싸서 싫다는데도 “공짜로 주겠다”며 바꾸라고 끈질기게 전화가 온다는 것이다.

지하철에 앉아있는데 초등학교 저학년쯤 되어 보이는 꼬마를 데리고 탄 할머니가 사람들의 스마트폰을 흘끔대는 손자에게 “스마트폰 많이 쓰면 중독된다”고 타이르는 모습도 봤다. 이 정도면 정말 남녀노소 전국민이 스마트폰에 홀려있는 상태라고 해도 과언이 아닐 듯 싶다.

블랙베리, 팜 등의 초기 스마트폰이 2000년대 초부터 비즈니스맨을 중심으로 보급되어 왔고 2007년 중반 아이폰이 도입된 미국도 이제야 스마트폰보급율이 50%에 도달됐다. 그런데 2009년 11월 아이폰 상륙이전까지 사실상 스마트폰의 존재가 전무했던 한국이 불과 2년반만에 이 정도 점유율에 도달했다. 휴대전화 가입자 5천255만명중 스마트폰 사용자가 2천672만명으로 50.8%에 이른 것이다. (서울의 스마트폰 점유율은 모르긴 몰라도 이미 50%를 확실히 넘지 않았나 싶다.) 정말 혀를 내두를 수 밖에 없는 엄청난 속도의 변화다.

사람들을 만나서 이야기하다보면 스마트폰에 주의를 빼앗기는 빈도도 미국인들보다 휠씬 높아보인다. 얼마전” 스마트폰의 노예가 된 우리들“이란 미국의 스마트폰중독현상에 대한 글을 보스턴에서 쓴 일이 있다. 그런데 한국을 가보니 사실 미국인들이 아니라 한국인들이 더 스마트폰 중독현상이 심한 듯 싶다. 남녀노소 모두다 카톡을 쓰기 때문인 것 같다. (미국인들은 젊은 아이들을 제외하고는 그렇게까지 문자를 많이 쓰지는 않는 것 같다.)

전국민이 “항상 인터넷에 연결된 손바닥위의 컴퓨터”를 들고 다니는 시대가 본격적으로 열린 것이다. 이제 막 시작인데 앞으로 어떤 변화가 일어날 것인가. 스마트폰을 가장 친한 친구로 여기는 젊은 세대들은 앞으로 어떤 행동 패턴을 보일 것인가. 페이스북, 트위터와 같은 스마트폰과 찰떡궁합의 SNS는 한국사회에 어떤 변화를 일으킬 것인가. 당장 이런 스마트폰문화가 올 연말의 한국대선에 어떤 영향을 줄 것인가.

어느 정도 예견한 일이지만 이런 ‘스마트폰코리아’ 현상을 직접 목도하고 다시 한번 한국사회의 역동성을 느꼈다. 이렇게까지 빨리 변하는 사회는 내가 알기로는 없다. 긍정적이든 부정적이든 간에.