Archive for the ‘짧은 생각 길게 쓰기’ Category

에버노트에서 보는 실리콘밸리 스타트업컬처

에버노트에서 아시아태평양지역을 담당하는 트로이 말론 GM의 초대를 받아 레드우드시티에 위치한 에버노트 본사에 다녀왔다. 101고속도로를 타고 가다보면 항상 길가에 보이는 건물이다. 이 5층짜리 건물의 한 층을 제외하고 모두 다 쓴다고 한다. 이 빌딩에 근무하는 직원은 약 280명.

에버노트에서 아시아태평양지역을 담당하는 트로이 말론 GM의 초대를 받아 레드우드시티에 위치한 에버노트 본사에 다녀왔다. 101고속도로를 타고 가다보면 항상 길가에 보이는 건물이다. 이 5층짜리 건물의 한 층을 제외하고 모두 다 쓴다고 한다. 이 빌딩에 근무하는 직원은 약 280명.

모두 다 이미 쓰고 있거나 한번쯤은 다운을 받아봤겠지만 에버노트는 “뇌를 확장해주는” 앱이다. 뭐든지 찍고, 녹음하고, 적어둬서 클라우드에 저장해 정리해둘 수 있도록 해주는 앱이다. 스마트폰을 정말 가치있게 쓸 수 있도록 도와주는 몇 안되는 가치있는 앱이라고 할까.

지난해 7천만불의 자금을 벤처캐피탈로부터 유치하면서 회사가치를 10억불, 즉 1조원대로 산정받아 큰 화제가 되기도 한 회사다. 모든 직원들에게 한달에 두번씩 도우미를 보내 집안 청소를 해주는 복지혜택을 제공한다고 해서 많은 실리콘밸리 직장인들의 부러움(?)을 사기도 했다.

이 급성장하는 회사의 사무실을 둘러보면서 일반적인 실리콘밸리 스타트업의 문화를 다시 느꼈다고 할까. 그래서 간단히 소개해 본다.

1층 로비에 들어가면 크게 보이는 글이다. “Evernote California Remember Everything” 모든 것을 기억한다는 에버노트의 모토다.

1층 로비에 들어가면 크게 보이는 글이다. “Evernote California Remember Everything” 모든 것을 기억한다는 에버노트의 모토다.

1층에는 식사를 제공하는 카페테리아가 있다. 수요일은 스시를 제공하는 날이다. 상당히 맛있는 정통일본스시와 야키소바, 아게다시두부 등 맛깔나는 일본요리가 제공되고 있었다.

이런 맛있는 스시가 제공되는 이유는 이 분 덕분이다. (트로이가 꼭 기념사진을 찍으라고 강요^^) 에버노트 CEO 필 리빈의 단골 스시레스토랑의 셰프였던 하워드는 식당을 정리하고 은퇴를 하고 싶었는데 그러기에는 노후 자금이 넉넉하지 않아서 고민을 하고 있었다고 한다. 그 사정을 필이 알게 되자 “일주일에 한번씩 에버노트에 와서 일해주면 어떠냐”고 제안해서 매주 수요일에 스시를 제공하게 됐다고 한다.

이런 맛있는 스시가 제공되는 이유는 이 분 덕분이다. (트로이가 꼭 기념사진을 찍으라고 강요^^) 에버노트 CEO 필 리빈의 단골 스시레스토랑의 셰프였던 하워드는 식당을 정리하고 은퇴를 하고 싶었는데 그러기에는 노후 자금이 넉넉하지 않아서 고민을 하고 있었다고 한다. 그 사정을 필이 알게 되자 “일주일에 한번씩 에버노트에 와서 일해주면 어떠냐”고 제안해서 매주 수요일에 스시를 제공하게 됐다고 한다.

죽기전에 단골 스시레스토랑의 셰프를 애플카페테리아에 취직시킨 스티브 잡스의 일화와 비슷해서 놀랐다. 어쨌든 훌륭한 일본음식이었다.

트로이가 에버노트의 문화를 설명한다고 보여준 자판기다. “Take what you need.” 블루투스 키보드, 이어폰, 마우스, 아이튠스카드, 구글플레이카드 등등 각종 소모품을 꺼내갈 수 있는 자판기다. 사원증을 터치하고 꺼내가면 된다. 가져갈 수 있는 수량에 제한이 없다. 직원을 전적으로 믿기 때문에 이렇게 운영하는 것이라고 한다. 10불짜리 아이튠스카드와 구글플레이카드는 필요한 경우 유료앱을 다운로드받아서 테스트해보라고 제공하는 것이라고 한다. 사실 이런 자판기는 페이스북에서도 본 일이 있다. 이렇게 직원을 믿고 필요한 소모품을 무제한으로 제공하는 것이 실리콘밸리 스타트업의 문화라고 할 수 있을 것 같다. 물론 몇개나, 얼마나 자주 가져가는지 기록이 완벽하게 남기 때문에 이 제도를 악용하기는 쉽지 않을 것 같다.

인상적인 것은 1층 로비에 자리한 ‘The Dialog Box’다. 고급 커피머신이 있어서 직원들이 식사를 마친 후에 맛있는 커피를 받아가는 곳 같았다. 그런데 여기서 커피를 만들어주는 바리스타는 에버노트의 중역이라고 한다. CEO 필 리빈은 중역들이 직원들과 조금이라도 더 접촉을 하고 대화를 하는 시간을 만들기 위해 의무적으로 돌아가면서 매일 점심시간이후 1시간동안 여기서 커피를 제공하도록 했다고 한다. 이 날은 법무담당 중역이 커피를 만들어주고 있었다.

필 리빈 본인도 자기 차례가 오면 이렇게 직원들을 위해서 커피를 만들어준다고 한다. (트로이의 폰에서)

필 리빈 본인도 자기 차례가 오면 이렇게 직원들을 위해서 커피를 만들어준다고 한다. (트로이의 폰에서)

사무실의 분위기는 이렇다. 전형적인 실리콘밸리 스타트업의 사무실 분위기다. 오픈스페이스이며 애플 디바이스로 가득한 모습이다. 그리고 하나. 자세히 보면 전화가 하나도 없다. 휴대폰시대에 전화가 필요없기도 해서 없앴다는 것이다. 회의실에만 컨퍼런스콜용 전화가 있다. 덕분에 조용한 사무실 분위기를 유지할 수 있다고.

사무실의 분위기는 이렇다. 전형적인 실리콘밸리 스타트업의 사무실 분위기다. 오픈스페이스이며 애플 디바이스로 가득한 모습이다. 그리고 하나. 자세히 보면 전화가 하나도 없다. 휴대폰시대에 전화가 필요없기도 해서 없앴다는 것이다. 회의실에만 컨퍼런스콜용 전화가 있다. 덕분에 조용한 사무실 분위기를 유지할 수 있다고.

CEO부터 임원들도 따로 방을 가지고 있지 않다. 다들 평등하게 똑같은 크기의 책상을 이용한다. 사실 웬만한 실리콘밸리 기업들은 대부분 그렇다. 페이스북, 구글도 그렇고 심지어 넷플릭스의 CEO 리드 헤이스팅스는 자기 자리도 없이 메뚜기처럼 회사내를 돌아다닌다고 한다. 어쨌든 창가 끝에 앉아있는 사람이 에버노트 CEO 필 리빈이고 (사진에서는 안보임) 그 앞에 앉아있는 사람이 COO 켄이다.

CEO부터 임원들도 따로 방을 가지고 있지 않다. 다들 평등하게 똑같은 크기의 책상을 이용한다. 사실 웬만한 실리콘밸리 기업들은 대부분 그렇다. 페이스북, 구글도 그렇고 심지어 넷플릭스의 CEO 리드 헤이스팅스는 자기 자리도 없이 메뚜기처럼 회사내를 돌아다닌다고 한다. 어쨌든 창가 끝에 앉아있는 사람이 에버노트 CEO 필 리빈이고 (사진에서는 안보임) 그 앞에 앉아있는 사람이 COO 켄이다.

모든 벽은 칠판이다. 메모가 가능하다. 어디서나 아이디어를 가지고 토론을 벌일 수 있도록 하겠다는 것이다.

모든 벽은 칠판이다. 메모가 가능하다. 어디서나 아이디어를 가지고 토론을 벌일 수 있도록 하겠다는 것이다.

대부분의 직원은 4층과 5층에서 근무하는데 층간의 소통을 위해서 위 아래층을 뚫고 계단으로 연결해 두었다고 한다. 그 계단을 아주 크게 만들어서 여기서 전체직원 미팅까지 할 정도라고 한다. (만약 이 빌딩에서 다른 곳으로 이사하게 되면 원상복구를 해줘야 하기 때문에 이건 아주 큰 비용이 드는 일이다. 사실 똑같은 사례를 예전 도쿄의 NHN재팬 사옥에서 본 일이 있다.) CEO 필 리빈은 직원간의 커뮤니케이션을 중요하게 생각하고 특히 물리적인 공간을 직원들끼리 자연스럽게 접촉할 수 있도록 디자인해야 한다는 생각을 가지고 있는 것 같았다. 커뮤니케이션을 하는데 있어 장애가 되는 것을 없애는데 열심인 것이다.

텍사스 오스틴에도 지사가 있는데 서로 연결되어 있다는 느낌을 주기 위해서 이렇게 화상 TV로 24시간 연결해 두었다.

텍사스 오스틴에도 지사가 있는데 서로 연결되어 있다는 느낌을 주기 위해서 이렇게 화상 TV로 24시간 연결해 두었다.

재미있는 것은 한쪽 창가쪽에 러닝머신+데스크를 마련해두었다는 점. 운동하면서 일하고 싶은 직원은 랩탑을 가지고 와서 놓고 걸으면서 일을 할 수 있다.

어쨌든 트로이 덕분에 또 멋진 회사를 견학했다. 트로이 말론은 한국선교사 출신이다. 한국말도 유창하고 한국에 대한 애정도 넘친다. 그와 필 리빈의 부인이 가장 좋아하는 한국요리가 뭔지 아냐고 맞춰보라고 한다. ‘떡볶이’란다. 필 리빈은 지난번 한국 출장때 한국 ‘김치맛 김’을 한 상자 사왔다고 한다. 왜 에버노트가 한국에서 잘 나가는지 알만하다. 우리는 한국 최고의 에버노트 에반젤리스트인 ‘혜민아빠’ 홍순성님 이야기도 많이 했다.

어쨌든 그가 내게 연락해온 계기는 아래 이 트윗 때문이다.

누군가 내 이 트윗을 트로이에게 알려줬고 그는 내게 고맙다는 인사를 하겠다고 다음의 민윤정님을 통해 연락해왔다. 놀라운 SNS의 파워다.

하여간 에버노트 필 리빈 CEO는 정말 대단한 사람이다. 좋은 제품을 만들겠다는 열정과 함께 창업가들을 위해서 통찰력 넘치는 좋은 조언을 할 줄 아는 사람이다.

그의 말중에서 내가 인상적으로 느낀 부분이다. 위 동영상에서 가이 가와사키와 대담하면서 이야기하는 부분인데 스타트업과 대기업이 무엇이 다른지, 에버노트가 수만명 직원의 회사가 되더라도 꼭 잃지 않았으면 하는 것에 대한 말이다.

“나는 에버노트의 직원 누구도 일을 하면서 내가 왜 이것을 해야하는지 모르는 일이 없기를 바랍니다. 나는 누구도 자기가 해야할 일을 하면서 “이건 위에서 시켜서 하는 거야. 한심한 일이지만 말이지”라고 여기는 일이 없기를 바랍니다. 모든 직원이 자신의 일을 열심히 하면서 자기가 왜 그 일을 하는 것인지 제대로 이해하기를 바랍니다. 보스가 시켜서 자신이 어쩔 수 없이 시간낭비를 하고 있다고 여기지 않기를 바랍니다.”

우리 모두는 회사에서 자신의 업무에 대해 “내가 왜 이 일을 해야하는지” 잘 이해하고 있을까?

5년전부터 쓰기 시작한 에버노트앱을 만드는 회사가 이처럼 큰 회사가 될지는 정말 몰랐다. 아마 몇년 뒤에는 NYSE나 나스닥에 상장되서 조단위 시장가치를 자랑하는 회사가 되어 있을 것이다. 위 트윗에 소개한 인터뷰도 꼭 읽어보시길.

Update : 알고 보니 정확히 일년쯤 전에 블로터에서 이미 에버노트사무실방문기를 다룬 일이 있다. 내 글보다 휠씬 낫기에 링크해둔다. [off피스] 에버노트, 사무실도 개방과 소통

아이폰과 페이스북에 고객을 뺏기는 자동차업계

며칠전 자동차업계에 계신 지인과 이야기를 하는데 “자동차보다 아이폰이 더 좋다고 하는 젊은이들을 어떻게 대응할 것인가가 자동차업계의 숙제다”라는 말씀을 하셨다. 나는 “설마 누가 자동차보다 아이폰을 더 좋아할까요”라고 대꾸했다. 하지만 가만히 생각해보니 요즘 사람들은 자동차보다 스마트폰과 휠씬 더 많은 시간을 보내므로 이 분의 이야기가 엄살이 아니라는 생각도 들었다. 십여년전과 비교하면 놀라울 정도로 일반 대중의 차에 대한 흥미가 떨어져가는 시대에 우리는 살고 있는지 모른다.

그리고 이번 주말에 뉴욕타임즈의 “유럽의 자동차회사들은 테크놀로지가 젊은 자동차구매자들을 유혹하기를 바란다“라는 기사를 읽어보니 더욱 그런 생각이 들었다. 2008년의 금융위기 이후 서유럽의 자동차판매는 20%가 떨어졌으며 93년이후 최악이라는 것이다. 물론 경제불황탓에 얇아진 지갑탓도 있다. 하지만 유럽의 젊은이들은 더이상 자동차를 구매하려하지 않으며 대중교통을 이용하며 그 시간에 스마트폰으로 음악을 듣고 친구들과 채팅을 즐긴다는 것이다. 꼭 차가 필요하면 렌트하거나 요즘 유행인 공유경제형 쉐어링서비스를 이용하면 된다. 이런 새로운 세대를 자동차로 다시 끌어당기기 위해서는 테크놀로지가 중요하다는 얘기다. 자동차가 아이폰과 경쟁하기 위해서 온갖 특이한 전장기능을 가져다 붙이는 것이다.

100% 전기동력의 스포츠카인 테슬라 모델S의 17인치 터치스크린 디스플레이를 보면 자동차의 미래가 어디에 있는지 보이는 것 같다. 관심있는 분은 이 동영상을 자세히 보시길.

위 동영상을 보면 확실히 자동차도 소프트웨어의 영역으로 들어가는 것이 아닐까하는 생각이 든다. 거대한 스크린을 지닌 움직이는 아이폰이라고 할까. 이 차에서 물리적인 콘트롤은 핸들과 기어스틱, 방향키, 와이퍼, 비상등 버튼 밖에 없다고 한다. 그런데도 컨슈머리포트의 기사에 따르면 터치스크린만으로도 조작이 생각보다 편하고 반응이 빨라 이용하기 쉬운 편이라고 한다. 마치 아이패드나 아이폰의 터치 반응이 경쟁사에 비해 더 좋은 것과 비슷하다고 할까. 컨슈머리포트는 테슬라의 터치스크린시스템이 GM 등 경쟁사보다 휠씬 작동이 쉽고 반응이 빠른 것이 실리콘밸리에 위치한 덕분에 애플 등의 소프트웨어 엔지니어를 데려와서 처음부터 프로세서에 맞게 코딩을 했기 때문이라고 썼다. 소프트웨어가 자동차 경쟁력의 중심축이 되고 있는 것이다.

한편 자동차왕국인 독일도 자동차시장의 침체는 피할수가 없는 상황이다. 자동차구매자의 평균연령이 52세이고 베를린장벽 붕괴이후 처음으로 지난해 자동차연간판매량이 3백만대이하로 떨어졌다고 한다. NYT기사의 마지막 부분에 소개된 독일교수의 코맨트가 흥미롭다.

“Google and Facebook are taking away the young customers,” Mr. Dudenhöffer said. “But none of the automakers has a big idea, none of them.”

“구글과 페이스북이 젊은 고객들을 빼앗아가고 있습니다. 하지만 어떤 자동차회사도 커다란 아이디어는 없습니다. 아무도요.”

실리콘밸리발 자동차업계의 Disruption이 슬슬 시작되는 듯 싶다. 아이폰이 휴대폰업계를 완전히 바꿔놓은 것처럼. 이 Disruption은 휴대폰의 그것보다는 느리게 진행되겠지만 별 것 아니라고 간과하는 자동차업체는 노키아나 블랙베리의 전철을 밟을지도 모르겠다.

참고 포스팅 : 닛산리프와 테슬라 모델S가 주도하는 실리콘밸리의 전기차 붐

한 미국경찰관의 모습에서 공복의 자세를 생각해 본다

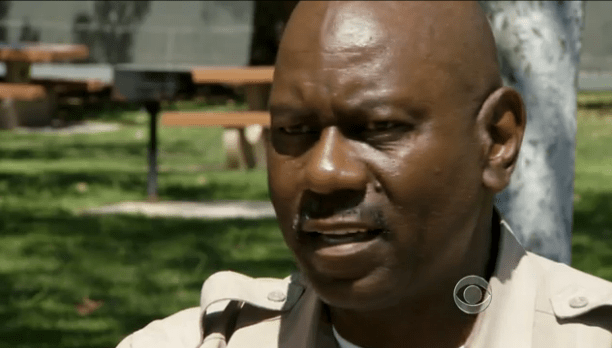

일주일전 미국CBS뉴스에서 우연히 한 경찰관의 모습을 접하게 되었다. 그리고 공복(公僕)의 자세에 대해서 한번 생각해보게 되었다. (출처: CBS이브닝뉴스, LA traffic cop has record number of complaints)

위 사진에 나온 LA의 경찰관의 이름은 엘톤 시몬스다. 하루종일 속도, 신호 등 도로교통법을 위반한 시민들을 잡아 딱지를 떼는 교통경찰관이다. 누구도 받기 싫어하는 벌금과 벌점을 부과해야하는 일 탓에 그의 직업은 항상 시민들의 호소, 불평, 불만을 접할 수 밖에 없다.

그래서 웬만한 교통경찰관은 아무리 적어도 보통 일년에 몇건씩은 시민들의 불만을 담은 민원신고를 받는다고 한다. 그럴 수 밖에 없겠다. 그런데 이 엘톤 시몬스의 경우는 20년간 그가 일하면서 2만5천건의 딱지를 뗐는데 단 한번의 민원신고(Complaints)도 그에게 접수된 일이 없다고 한다. 반면 시민들의 칭찬(Commendations)만 수없이 접수됐다. 그의 이런 개인고과기록을 열어보고 놀란 그의 상관의 제보로 뉴스까지 타게 된 것 같다. 본인도 자기가 그런 기록을 가졌는지 몰랐다고 하니까.

도대체 그 이유가 뭘까. 뉴스팀이 이 경관의 근무하는 모습을 따라가 봤다. 그 비결은 단순하면서도 의미심장한 것 같았다. 다음과 같다. 기자의 말이다.

The first thing I noticed was that he has this pitch-perfect mix of authority and diplomacy, with none of the attitude that sometimes comes with a cop. 가장 먼저 내가 알아차린 것은 가끔 경관들이 보이는 (거만한) 태도는 전혀 없는 완벽한 (경찰로서의) 권위와 외교의 조합이었다.

즉, 경찰로서의 품위와 권위를 완벽히 지키면서 마치 프로외교관처럼 시민에게 빈틈없이 대한다는 뜻인 것 같다. 그는 자신의 태도를 이렇게 설명한다.

“I’m here with you,” said Elton. ” I’m not up here” (motions his arm up toward the sky). One thing I hate is to be looked down on — I can’t stand it — so I’m not going to look down at you.” (손을 가슴 높이에서 움직이면서) “나는 여기에 있습니다.” (손을 머리위에서 흔들면서) “나는 저 위에 있지 않습니다. 내가 정말 싫어하는 것은 상대방이 나를 내려다보듯이 대하는 것입니다. 난 그런 것을 참을 수 없습니다. 그래서 나는 상대방을 낮추어 보지 않습니다.”

그렇다. 내가 힘있는 사람이라고, 공권력을 집행하는 사람이라고 평범한 시민을 깔보고 무시하지 않는 것이다. 겸손하게 시민을 하나의 인격체로서 존중(Respect)하는 것이다.

그리고 또 하나 중요한 것이 있다. 그의 미소와 유머감각이다. 막 딱지를 뗀 한 시민의 코맨트다.

“You know what it is, it’s his smile,” said driver Mike Viera, who just got a ticket. “He’s got a great smile. He’s a nice guy. How could you be mad at that guy?” “있잖아요. 그의 미소 때문이예요.” “그는 매력적인 웃음을 가지고 있어요. 그는 좋은 사람인 것 같아요. 그런 사람에게 어떻게 화내겠어요?”

아주 평범한 경찰관의 사례지만 이 사람의 이야기를 통해서 공무원의 자세에 대해서 한번 생각해보게 되었다. 힘있는 위치에 있다고 상대방에게 군림하지 않고, 내려다보지 않고, 공평하게 원칙대로 일을 처리하는 것, 그리고 유머감각을 가지고 유쾌하게 대하는 것이 중요한 것이 아닐까 생각해본다.

(출처: CBS이브닝뉴스, LA traffic cop has record number of complaints) 이 멋진 경찰관의 모습을 한번 보시길.

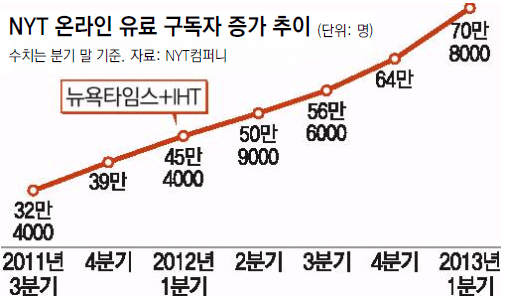

NYT의 지면과 온라인버전 기사 비교

뉴욕타임즈가 얼마나 온라인기사에 공을 들이는지 오늘 일요판 신문을 보면서 다시 실감했다. 종이신문으로 읽을 때는 평면적인 기사와 사진, 그래픽을 NYT가 어떻게 온라인에 맞게 다시 디자인했는지 두가지 버전을 비교해가면서 보면 쉽게 알아차릴 수 있다.

위 기사는 1면톱과 속지에 걸쳐서 게재된 것이다. 이를 온라인에서 보면 다음과 같다. Reshaping New York 링크를 눌러서 꼭 한번 직접 보시길 바란다.

그리고 오늘 일요판 스포츠섹션에 평생동안 5만회이상 출전한 55세의 경주마 기수에 대한 이야기가 실렸다. 자그마치 6개면에 걸친 소설같은 분위기의 심층 취재기사다. 종이지면의 모습은 다음과 같다. (이런 기사들이 실리는 일요판은 한국에서는 상상하기 어려울 정도로 두껍고 양이 많다.)

종이신문에도 정성들여서 사진과 그래픽을 곁들인 기사를 실었는데 위 내용을 온라인인터렉티브로 재가공해 올린 버전도 볼만하다. 기사의 제목은 ‘The Jockey’. 링크를 눌러서 이 기사를 스크롤하면서 읽어보자. 적절한 위치에서 성우의 목소리가 나오고 페이드인, 페이드아웃으로 동영상을 집어넣는등 온라인 독자에게 더 나은 읽기경험을 제공하기 위해 노력하는 모습을 느낄 수 있다. (데스크탑 브라우저에 최적화되어 있는 것 같은데 타블렛 등에서도 잘 보인다.) 역시 꼭 한번 아래 그림을 눌러서 NYT의 디지털스토리텔링기사를 경험해보길 권한다.

이렇게 비교해서 보면 NYT가 온라인에 얼마나 공을 들이는지 알수 있다. 예전에도 김연아관련기사의 예에서 고품질 NYT온라인기사에 대해서 언급한 일이 있는데 이 정도 투자를 하기 때문에 온라인유료화에 나서고 또 어느 정도의 성공을 거둘 수 있었다고 생각한다.

NYT는 원래 콘텐츠에서 차별화된 신문이다. 세계적인 고품질의 신문이 또 이 정도로 온라인콘텐츠에 꾸준한 투자를 해서 유료화에 겨우 성공했다. 반면 기사품질은 신문마다 큰 차이가 없는데다 온라인기사에는 종이신문기사만큼의 신경도 쓰지 않고 낚시질로 트래픽을 올리는데 급급한 한국의 신문들이 과연 온라인유료화를 이뤄낼 수 있을까. NYT독자들처럼 기꺼이 월 몇만원씩의 돈을 내면서 온라인유료구독을 할까… NYT를 보면서 한국신문의 온라인유료화 성공가능성을 한번 생각해봤다. (지금의 수준으로는) 정말 어려울 듯 싶다.

추가 Update : 뉴욕타임즈라는 신문에 대해서 더 알고 싶은 분들에게 올해 5월 동아일보 토요판에 실렸던 ‘Why NYT’-세계는 왜 뉴욕타임즈를 열독하는가라는 기사를 추천한다.

채널없는 방송국의 등장

아이폰 브라우저에서 Ondemandkorea.com을 열고 보고 싶은 프로그램을 재생한뒤 Airplay버튼을 눌러 애플TV로 전송해 TV로 시청한다. 원터치로 끝난다. (온디맨드코리아는 미국에서만 시청가능)

미국에 살고 있는 우리 가족은 한국TV시청을 즐긴다. 한국드라마라든지 예능프로그램 시청을 하는 경우가 많다. PC화면이 아닌 TV스크린을 통해서 본다. 하지만 TV채널을 통해서 보는 것이 아니다. 미국의 케이블TV서비스를 통해서 KBS월드채널이나 엠넷아메리카채널이 나오기는 하지만 그 방송을 보는 경우는 거의 없다. 그렇다고 불법으로 동영상을 다운로드받아서 보는 것도 아니다.

온디맨드코리아(Ondemandkorea.com)라는 한국방송콘텐츠를 합법으로 인터넷스트리밍으로 볼 수 있는 사이트를 통해서 본다.(미국에서만 이용가능하다.) 아이폰이나 아이패드로 이 사이트를 통해 보고 싶은 프로그램을 선택한 다음, TV와 연결해놓은 애플TV셋탑박스로 원터치로 전송한다. 그럼 커다란 TV스크린으로 끊김없이 선명하게 한국방송프로그램을 마음대로 볼 수 있다. 이것이 에어플레이(Airplay)라는 애플TV의 기능이다. 99불에 이 제품을 구입해서 TV에 연결해 둔 이후 내 아내는 이 기능에 매료됐다. 복잡한 절차 없이 아이폰안에 있는 어떤 동영상이나 사진도 원터치로 TV로 볼 수 있기 때문이다. 요즘 나오는 스마트TV는 유튜브기능 등이 내장되어 있지만 워낙 복잡하고 쓰기 어려워 사놓고 실제로 사용하는 사람들은 적었다. 반면 애플TV는 이런 단순함으로 올 상반기에만 6백50만대가 팔리는등 조용히 인기를 끌고 있는 중이다.

그런데 최근 구글이 ‘크롬캐스트’라는 혁신적인 기기를 들고 나왔다. 마치 USB메모리처럼 생긴 이 기기를 TV의 HDMI단자에 꼽으면 내 스마트폰이나 타블렛컴퓨터, PC 등을 통해 동영상을 TV로 보내서 볼 수 있다. 일견 애플TV와 비슷한 기능을 제공하는 것 같은데 가격이 겨우 35불밖에 하지 않는다는 것이 놀랍다. 물론 애플TV와 완전히 같은 기능을 제공하는 것은 아니고 현재로서는 넷플릭스, 유튜브 등 크롬캐스트를 지원하는 앱에서만 사용이 가능하다.

아이폰, 아이패드 등 애플제품끼리만 에어플레이가 가능한 애플TV와 달리 크롬캐스트는 안드로이드폰, 아이폰 등을 모두 지원한다는 점이 큰 강점이다. 싼 가격과 매력적인 기능 덕분에 크롬캐스트는 큰 화제를 뿌리며 품절현상을 빚고 있다. 공급이 수요를 따라가지 못한다. 나도 사용해보고 싶어서 발표이후 겨우 하루뒤에 주문했지만 3주를 기다려서야 받을 수 있었다. 현재로서는 유튜브와 넷플릭스 사용을 제외하고는 아직은 애플TV의 기능을 따라가지 못하지만 1/3가격이라는 것이 큰 매력이다. 크롬캐스트와 궁합이 잘 맞는 유튜브와 넷플릭스를 쓸때는 애플TV보다 편리하다. 앞으로 크롬캐스트를 지원하는 모바일앱이 많이 나오게 되면 요즘 TV에 내장되어 있는 스마트TV기능을 쓸 일이 없어질 것 같다. 그만큼 크롬캐스트의 장차 파괴력은 대단할 것으로 예상한다.

이렇게 스마트폰을 통해 동영상을 간편히 TV로 전송해서 보는 애플TV와 크롬캐스트가 대다수의 일반가정에 보급되면 어떤 변화가 생길까?

첫번째, 점점더 TV를 생방송으로 보지 않고 온라인스트리밍서비스를 통해서 보는 경우가 늘 것이다. 미국에서는 넷플릭스, 훌루 같은 TV와 영화콘텐츠가 가득한 비디오온라인스트리밍사이트가 많이 있다. 월 7.99불만 내면 얼마든지 무제한으로 영화를 볼 수 있다. 물론 최신영화나 드라마가 있는 것은 다 있는 것은 아니지만 충분히 볼만하다. 유튜브에 올라오는 동영상중에도 좋은 콘텐츠가 많이 있다. 생방송으로 봐야할 콘텐츠는 뉴스와 스포츠중계 정도뿐인데 이제 미국에서는 뉴스동영상도 즉각 인터넷에 올라오기 때문에 생방송으로 봐야할 이유가 없다. 예를 들어 얼마전 중국계 미국인인 이웃집에 놀러갔는데 그 집 아저씨가 크런치롤이라는 애니메이션전문 스트리밍사이트에 유료가입을 해놓고 있었다. 스마트TV의 내장앱으로 즐기고 있었는데 그 서비스로 ‘진격의 거인’을 이미 다 봤다고 해서 놀라기도 했다.

두번째, 코드커팅(Cord cutting)족이 많이 늘어날 것이다. 한달에 몇만원하지 않는 한국의 케이블TV서비스에 비해 미국의 케이블TV는 아주 비싸다. 고화질(HD)로 인기스포츠채널과 프리미엄영화채널 등을 포함하면 요금이 한달에 1백불, 즉 10만원이 넘는 경우가 허다하다. 불황속에서 이같은 비용은 가계에 큰 부담이 된다. 그래서 웬만한 것은 인터넷스트리밍으로 보고 케이블TV는 해지하는 소위 코트커팅에 대한 관심이 미국에서 매년 높아지고 있다. 그 결과 매년 크게 증가하던 케이블TV가입자증가세가 감소하고 있다. 크롬캐스트와 애플TV는 이것을 가속화시키는 기기다.

이것은 무엇을 의미하는가. 결국에는 인터넷이 TV도 집어삼킬 것이란 얘기다. TV프로그램을 공중파나 케이블선을 통해서 라이브로 보지 않고 인터넷을 통해 보게 되는 것이 일반화될 것이다. 온라인동영상 스트리밍회사인 넷플릭스는 자체 채널이 없다. 공중파TV나 케이블TV가입자는 넷플릭스를 볼 수 있는 방법이 없다. 하지만 넷플릭스는 3천6백만명의 유료가입자수를 자랑한다. 프리미엄케이블채널인 HBO를 웃도는 유료가입자수다. 넷플릭스는 이번 에미상에서 자체 제작 프로그램인 ‘하우스오브카드’등으로 11개 부문의 수상후보에 올랐다. 채널은 없지만 방송국 못지 않은 영향력을 가진 셈이다.

크롬캐스트의 등장은 이런 변화를 가속화할 것이다. 앞으로는 많은 사람들이 TV셋탑박스없이 TV를 보게 될지 모른다. 채널이라는 것이 더 이상 의미가 없어질지 모른다. TV가 아니라 TV크기의 모니터만 사고 원하는 프로그램은 모두 크롬캐스트나 애플TV같은 TV셋탑박스로만 보게 될지 모른다.

얼마전 미국 5위의 케이블TV제공 사업자인 케이블비전의 CEO인 제임스 돌란이 WSJ와 가진 인터뷰가 화제가 됐다. 그는 “우리집 아이들도 케이블TV는 거의 안보고 넷플릭스만 본다. 앞으로 몇년안에 우리도 케이블TV서비스를 제공하지 않고 인터넷으로만 TV를 제공하게 될지 모른다”고 말했다. 미국은 이제 한 5년뒤면 방송국의 채널번호가 무의미해지는 시대에 돌입할지도 모르겠다.

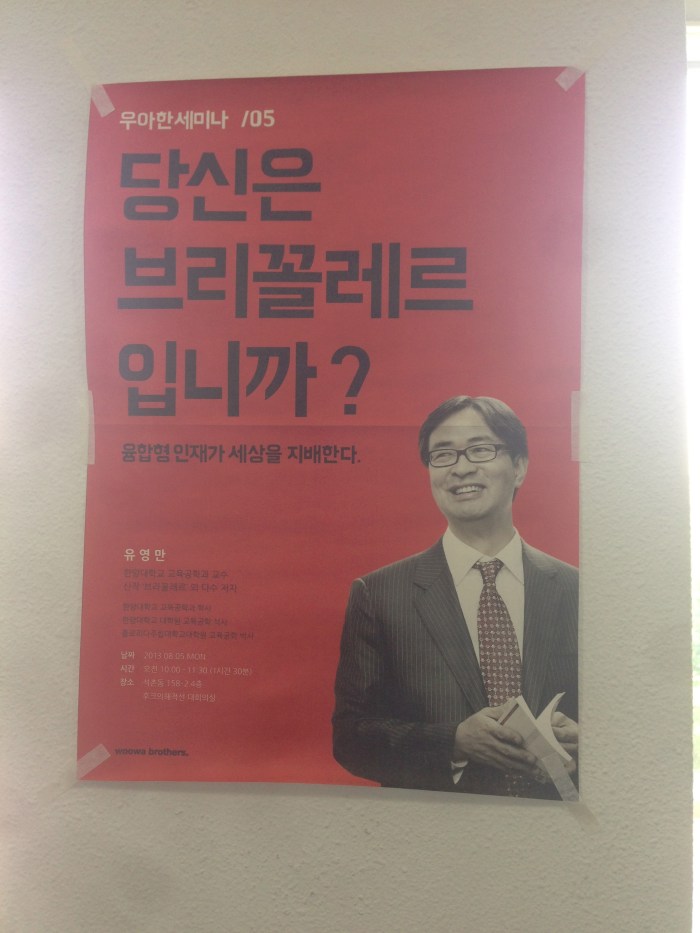

포스터로 가꿔나가는 기업문화

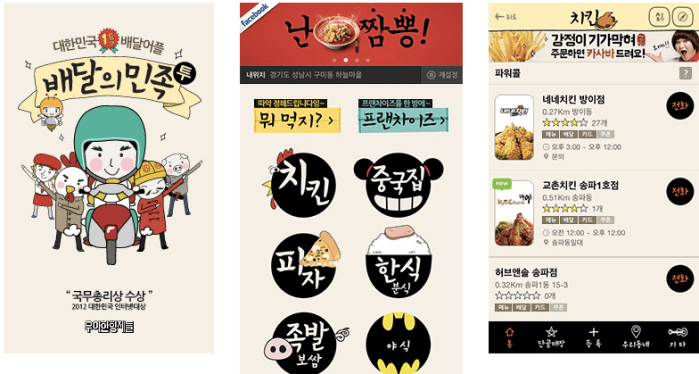

잠실 석촌호수 인근의 ‘우아한 형제‘ 사무실에 방문했다가 “포스터로 가꿔나가는 기업문화”에 대해서 잠시 생각해봤다.

실리콘밸리 회사들을 방문하다가 느낀 것인데 유난히 포스터가 사내에 많이 붙어있는 몇몇 회사들이 있었다. 기억나는 곳을 꼽자면 링크드인과 페이스북이다.

페이스북 내부에는 ‘아날로그랩’이라는 곳이 있는데 이곳은 디자이너들이 ‘웹디자인’을 하는 곳이 아니고 아날로그 디자인을 하는 곳이란다. 즉 사내에 메시지를 전파할 포스터 디자인, 로고디자인, 장식물 등을 만드는 곳이라고 한다. 인터넷회사라도 그만큼 눈으로 시각화해서 직접 보이는 메시지가 중요하다는 것이다.

회사가 직원들에게 전할 비전, 메시지 등을 시각적으로 반복해서 전달하는 것이 중요하다는 것이다. 온라인 회사지만 사내 인트라넷으로 아무리 올려봐야 사실은 잘 안 읽는다는 점을 고려한 것이라고 한다. (생각해보면 사실 그렇다.)

그런 의미에서 최근 방문한 우아한 형제의 사무실 모습은 인상적이었다. 회사 곳곳에 장식한 독특한 포스터들이 회사의 문화와 정체성을 그대로 보여주는 것 같았다. 유머감각이 넘치는 문구들이 이곳은 즐거운 일터라는 느낌을 주는 것 같았다. 더구나 자신들이 직접 개발한 투박한 모습의 한글폰트 ‘한나체’를 사용해서 더더욱 그렇게 느껴졌다.

“정보기술을 활용하여 배달산업을 발전시키자”. 단순하고 이해하기 쉬운 회사의 비전 포스터가 인상적이다. 쉽고 명확하게 만들기!

“정보기술을 활용하여 배달산업을 발전시키자”. 단순하고 이해하기 쉬운 회사의 비전 포스터가 인상적이다. 쉽고 명확하게 만들기!

버킷리스트가 가장 인상적이었다. 어려운 말 쓰지 않고 단도직입적이고 솔직하고 소박한 메시지가 멋졌다. 하나하나 읽어보시길. “가족들이 자랑스러워 하면서도 돈 많이 주는 회사”. 누구나 이런 곳에 다니길 원하지 않을까? (클릭하면 확대되므로 관심이 있으신 분들은 자세히 보시길.)

버킷리스트가 가장 인상적이었다. 어려운 말 쓰지 않고 단도직입적이고 솔직하고 소박한 메시지가 멋졌다. 하나하나 읽어보시길. “가족들이 자랑스러워 하면서도 돈 많이 주는 회사”. 누구나 이런 곳에 다니길 원하지 않을까? (클릭하면 확대되므로 관심이 있으신 분들은 자세히 보시길.)

회사 방문 기념품으로 이렇게 사내에 붙여놓은 포스터를 넣어주었다. “효도하자” 같은 포스터도 있다.

회사 방문 기념품으로 이렇게 사내에 붙여놓은 포스터를 넣어주었다. “효도하자” 같은 포스터도 있다.

폭소를 터뜨리게 만든 것은 기념품으로 받은 USB메모리다. ㅎㅎ 포스트잇에는 “까먹지 말자”라는 까먹기 힘든 문구가 적혀있다.

폭소를 터뜨리게 만든 것은 기념품으로 받은 USB메모리다. ㅎㅎ 포스트잇에는 “까먹지 말자”라는 까먹기 힘든 문구가 적혀있다.

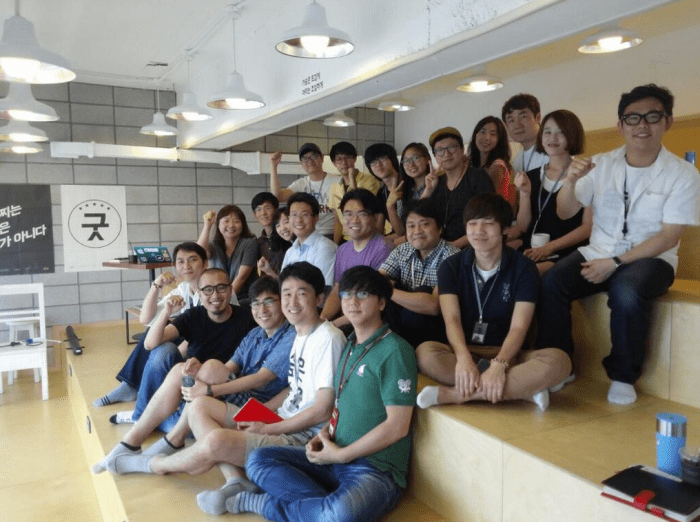

방문 기념사진을 10층의 피터팬홀(?)에서 찍었는데 여기에도 독특한 포스터들이 보인다.

우아한 형제 홈페이지에도 이런 모습을 보여주는 사진이 있다. 이렇게 독특한 디자인과 메시지의 포스터가 회사안에 넘쳐나는 것은 김봉진대표가 디자이너 출신인 점과도 무관하지 않을 것이다. 그리고 사진을 깜빡 찍지 못했는데 회사내에 책이 넘쳐난다. 책값은 조건없이 무한지원이라고 한다. 책을 좋아한다는 것은 ‘배움’을 중요시하는 문화가 있다는 것이다. 작은 회사규모에도 불구하고 매달 (IT와는 상관없는) 인문학 등 다양한 분야의 외부인사를 초청해 강연을 듣는 문화도 인상적이다. 이런 강연내용에 대해서도 포스터가 붙어있다.

이런 문화를 가꿔나가는 우아한 형제가 어떤 회사로 성장해나갈지 미래가 기대된다. 분에 넘치게 환영해주신 김봉진대표 및 사원여러분 감사합니다. (블로그를 쓸 생각은 사실 없어서 사진을 별로 안찍었던 것을 후회중…ㅎㅎ)

(참고로 미국에서 우아한 형제의 프리젠테이션을 접하고 감탄을 한 일을 계기로 이번 방문이 이뤄졌습니다. 참고 포스팅 첫번째 해외 회사설명회에 도전한 우아한 형제들)

실리콘밸리의 Disruption 능력

산호세 쇼핑몰안의 테슬라 쇼룸. 테슬라는 카딜러를 통해 간접적으로 소비자에게 차를 판매하는 미국자동차업계의 프랜차이즈룰을 깨고 이런 쇼룸을 통해 고객에게 직접 전기차를 판매하고 있다. 그리고 지금 카딜러업계와 힘겨루기중이다.

지난 1년간 실리콘밸리에 와서 살면서 이 동네의 Disruption능력에 정말 감탄하게 됐다. 기존 업계의 질서에 겁없이 도전하고 흔들고 바꿔나가는 능력. 예를 들면 이런 것이다.

- 애플이 아이팟과 아이튠스로 음악업계를 Disruption.

- 애플이 아이폰으로 모바일업계를 Disruption.

- 판도라가 온라인스트리밍라디오앱으로 라디오업계를 Disruption.

- 테슬라가 전기자동차로 자동차업계를 Disruption.

- 넷플릭스가 온라인스트리밍서비스와 오리지널프로그램으로 TV업계를 Disruption.

- Airbnb가 남는 방을 타인과 쉐어하는 공유경제모델로 호텔업계를 Disruption.

- Lyft가 누구나 자기 차를 가지고 택시운전사가 될 수 있는 공유경제모델로 택시업계를 Disruption.

등등등…

생각해보면 이런 사례가 실리콘밸리에는 수두룩하다. 혁신적인 제품을 만들어내는 것 뿐만 아니라 기존 업계의 비즈니스모델을 뒤엎는 방법을 생각해내 기존 통념과 질서에 도전하는 스타트업 천지인 동네다.

이것은 아마 실리콘밸리가 워싱턴DC에서 멀어서 그런 것이 아닌가하는 생각을 해봤다.

뉴욕이나 워싱턴DC와 같은 미국의 주요 동부도시와 달리 실리콘밸리에서는 정부관료를 만나기도 어렵고, 유명정치인을 만나기도 어렵고, 유명 언론인, 미디어거물을 만나기도 어렵다. 그저 첨단기술업계에서 일하는 사람들과 창업가들만 넘치는 동네다. 미국의 중심인 동부와 3시간 시간차가 있다보니 메인스트림뉴스에도 상대적으로 동부사람들보다 둔감하다. 그러다보니 아무 생각없이 기존 통념을 뒤엎는 일에 열중하는 사람들 천지다.

겁없이 기존 질서, 법 제도를 바꿀 수 있다고 믿는 사람들 천지다. 그리고 그런 시도에 거액을 투여하는 투자자들도 가득한 동네다.

그래서 실리콘밸리는 정말 재미있는 동네다. 이곳에서 혁신은 문화다. 다른 어떤 곳에서도 실리콘밸리를 복제할 수 없는 이유가 여기에 있는 것 같다.

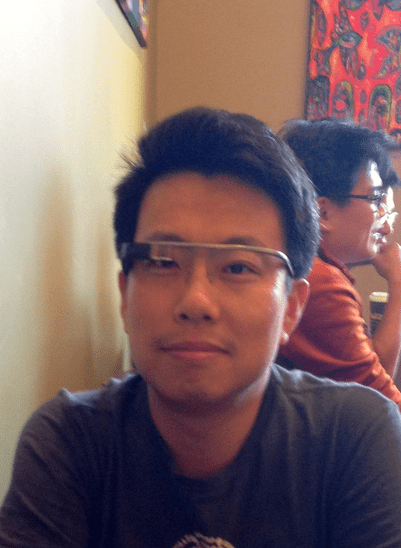

구글글래스 10분 체험기

트친 David Lee님(@GlassExperience) 덕분에 구글글래스를 며칠전 처음으로 직접 써봤다. 백문이 불여일견이라고 이런 종류의 디바이스는 아무리 관련 리뷰를 많이 읽고 데모동영상을 봐도 직접 한번 본인이 써보지 않으면 실제로 어떤지 감을 잡기 어려운 것 같다. (개인 호불호도 크기 때문에) 어쨌든 완전히 개인적인 내 뒷북 감상.

붐비는 동네 커피숍에서 써봤는데 안경을 안쓴 상태로 쓰니 오른쪽 위에 달린 조그만 화면에 나오는 글자가 뚜렷하게 초점이 잡히지 않아서 좀 곤란했다. (초점을 맞추는 방법이 있을 것도 같은데 못찾았음) 그래서안경을 쓴 상태에서 그 위에 구글글래스를 쓰고 작동을 해봤다. 커피숍의 wifi에 연결해서 썼다.

데모동영상에서 많이 봤던 탓에 여러개의 카드를 좌우로 회전시키는 방식으로 선택하고 ‘Ok Glass’하고 음성으로 명령을 내리는 방식이 아주 생경하지는 않았다. 하지만 사람이 많은 커피숍에서 눈을 치켜 뜨고 “Ok Glass”하면서 중얼거리거나 안경테를 손으로 툭툭 치는 것이 남들에게 어떻게 보일까 좀 신경이 쓰였다. 그리고 말하는 대로 척척 알아듣고 빠르게 페이지가 바뀌는 식으로 작동되는 것도 아니어서 좀 스트레스를 받았다고 할까. 그리고 말을 하다가 뭔가 확인하느라고 눈을 치켜뜨고 눈의 초점을 대화상대방에서 작은 화면으로 번갈아 옮겨대는 것이 피곤하게 느껴졌다. 또 이렇게 곁눈질을 자꾸 하는 것이 대화상대방에게 큰 실례를 범하게 되는 것이 아닐까 싶기도 했다.

지금의 구글글래스로는 가볍게 사진을 찍고 가벼운 정보를 찾아보는 것 정도는 하겠지만 작은 화면과 느린 속도 때문에 웹브라우징이나 긴 글을 읽는 것은 무리일듯 싶다. 메일이나 문자를 읽고 답장하는 것도 음성으로 입력을 시도하다가 실수할까봐 불편하게 느껴졌다.

뭐 기술의 발달로 몇년안에 충분히 잘 사용할수 있을만큼 빠르고 밧데리도 오래가고 말도 잘 알아듣는 스마트안경이 나올 것은 틀림없을 것이다. 하지만 지금의 구글글래스를 일반인들이 저항감없이 쉽게 사용하기에는 아직은 무리인 듯 싶다. 대중에게 아이폰이 처음 등장했을 만큼의 충격을 주는 것은 어림도 없을 것이다. 스마트와치 등과 함께 기존 스마트폰의 컴패니언, 액서세리 같은 역할의 Wearable device로 발전해가지 않을까?

그리고 무엇보다도 모든 사람들이 이런 스마트안경을 쓰고 다니며 중얼중얼 안경에 명령을 내리고 사팔눈을 하고 다니는 것이 사회적으로 받아들여질지 의문이다. 우리는 정말 스마트폰도 모자라서 스마트안경의 노예가 되는 세상에서 살고 싶은 것인가?

JK롤링이 무명 추리소설의 진짜 작가인 사실이 어떻게 밝혀졌나

The Cockoo’s Calling 표지와 JK롤링. 이번주 이 사건의 승자는 Amazon일 것이다. 서점들이 종이책 재고가 전혀 없는 상태에서 킨들 전자책버전이 불티나게 팔려나갈 것이기 때문.

해리포터의 작가 JK롤링이 몰래 가명으로 추리소설을 출간했다가 그 사실이 밝혀진 뉴스가 전세계적으로 화제다. 지난 4월 발간된 추리소설 ‘더 쿠쿠스 콜링(The Cuckoo’s Calling)’은 ‘로버트 갤브레이스’라는 작가이름으로 발표됐다. 그런데 사실은 이 소설의 작가가 JK롤링이었다는 것이다. 비평가들의 호평을 받았지만 지난 2달간 겨우 1500부만 팔렸던 이 책은 이 사실이 알려지자마자 세계적인 베스트셀러로 등극했다. 아마존 베스트셀러랭킹에서 즉각 1위로 부상했다.

그런데 국내언론은 이 사실만을 보도했을뿐 어떻게 해서 이 비밀이 밝혀졌는지에 대해서는 쓴 곳이 없는듯 싶다. 이것은 영국의 선데이타임즈의 특종이다. NYT는 그 특종의 뒷 이야기를 흥미롭게 소개했다. 이 에피소드는 인터넷과 소셜미디어시대에 기자의 호기심이 어떻게 세계적인 특종으로 연결되는가를 보여주는 흥미로운 얘기다. 다음은 간단한 요약.

————————————————————————————-

트위터가 특종의 단초

선데이타임즈가 이 사실을 밝혀낼 수 있던 것은 요즘 모든 일이 그렇듯이 ‘트위터’덕분이었다. 선데이타임즈 기자 한명이 쿠쿠스콜링책을 좋아하는데 도저히 작가의 첫 작품으로는 믿어지지 않는다는 트윗을 날렸다. 자정이 지나서 그녀는 익명의 어떤 사람으로부터 “그 책은 작가의 처녀작이 아니다. JK롤링이 쓴 것이다”라는 트위터멘션을 받았다. 기자는 즉시 “당신은 어떻게 그것을 아느냐?”고 물었다. 그러자 “그냥 안다.(I just know)”라는 답이 돌아왔고. 얼마 안있어 그 트윗과 계정은 폭파됐다.

물론 이 익명의 트윗이 장난이거나 출판사가 관심을 끌기 위한 미끼일 수도 있었다. 하지만 선데이타임즈 아트에디터인 리처드 브룩스는 JK롤링이나 출판사 몰래 일단 한번 사실여부를 확인해보기로 했다.

우선 그는 인터넷으로 JK롤링의 최근작 The Casual Vacancy와 The Cuckoo’s Calling 사이에 많은 유사성을 찾아냈다. 두 책 모두 공통의 에이전트, 출판사, 편집자가 맡고 있었다. JK롤링을 맡을 정도의 거물편집자가 로버트 갈브레이스라는 무명작가를 같이 담당한다는 것부터 이상했다.

그리고 책을 읽기 시작했다. 군인출신에 지금은 사설탐정으로 일한다는 사람이 썼다고 하기엔 믿기어려운 글솜씨였다. 그는 쿠쿠스 콜링과 해리포터 등 몇개의 JK롤링의 저서를 언어전문가에게 보내 분석을 의뢰했다. 역시 많은 유사점이 발견됐다. 비슷한 라틴어문구를 썼다든지 일부 장면의 설정이 비슷했다.

어느 정도 확신이 선 그는 금요일밤에 최종확인을 하기로 결심했다.

그는 단도직입적인 이메일을 JK롤링에게 보냈다. “로버트 갈브레이스는 사실 JK롤링이라고 생각합니다. 딱부러지게 답을 주실 수 있겠습니까?” 토요일 아침에 롤링의 대변인에게서 답이 왔다. “그녀가 털어놓기로 결심했습니다.”

Update : NBC나이틀리뉴스가 위에 소개한 내용을 흥미롭게 보도. 문제는 영국이나 미국의 서점에서 전혀 이 책을 구할 수 없다고. (Link: Crime author revealed to be J.K. Rowling)

—————————————————————————–

10년전 들은 특종 연예기자의 이야기와 흡사

나는 이 기지넘치는 기자의 이야기를 읽고 거의 10년전에 들었던 선배의 이야기를 떠올렸다. 스포츠신문에서 연예기자로 여러 대스타들의 연애사실을 여러번 특종으로 터뜨렸던 선배다. “어떻게 해서 그런 특종을 낚느냐”는 질문을 했었다. 그러자 그 선배의 의외의 대답.

“인터넷커뮤니티를 열심히 모니터하는게 비결이야. 잘 찾아보면 “어디서 누구와 데이트하는 OOO를 봤다”는 글이 올라오거든. 그러면 주위 정황을 잘 확인한 다음 맞다는 판단이 들면 당사자에게 전화해서 단도직입적으로 물어보는거야. (평소 잘 아는 사이기도 하니까) 그렇게 갑자기 공격하면 실토하는 경우가 많아.”

SNS시대에 특종을 얻기 위해서 기자들은 더욱더 열심히 트위터, 페이스북 등을 해야할 것 같다…. 그리고 호기심과 분석능력도 필요.

“MBA가 이끄는 회사에 다녔다면 백번은 잘렸을 겁니다.”

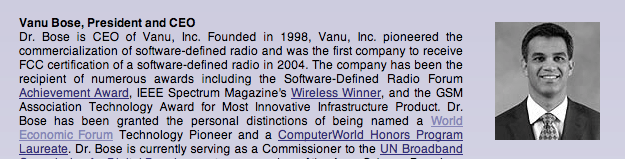

보스턴에 살 당시 근교인 플레밍햄을 지나다가 우연히 Bose본사건물을 본 일이 있다. 고급스피커로 유명한 Bose브랜드에는 익숙해있기에 “아니 저 회사가 여기 있었구나”하고 생각했다. 그리고 사람들과 그 이야기를 하다가 Bose는 원래 MIT출신 교수가 창업한 회사라는 얘기를 들었다. 그리고 그 교수가 회사의 대부분의 주식을 MIT에 기부했다는 뉴스를 접하기도 했다. 보스턴지역에 넘쳐나는 비즈니스감각을 갖춘 백인사업가일 것이라고 여기고 지나갔다.

그런데 어제, 7월12일 그 Amar G Bose교수가 향년 83세로 별세했다는 소식을 트위터를 통해 처음 접했다. 그리고 읽어본 NYT의 부고기사가 너무 좋아서 간단히 소개해 본다. 그가 인도계였다는 것을 비롯해 몇가지 의외인 점이 있었다.

-인도 독립운동가의 아들

1929년 필라델피아에서 태어나서 자란 그는 영국지배에 저항하다가 인도에서 옥살이를 하고 미국으로 탈출한 독립운동가의 아들이다. 일찌기 기계를 다루는데 재능이 있었던 그는 13살때 용돈벌이로 라디오수리를 시작했는데 2차대전당시 어려웠던 집안살림을 돕는데 큰 역할을 했다고 한다.

-Bose를 창업한 계기

클래식음악 애호가였던 그는 50년대 MIT학생일 당시 샀던 고가의 스테레오시스템의 소리가 그다지 좋지 않다는데 실망했다. 그때부터 음향공학에 대한 관심이 싹텄다. 그는 콘서트홀에서 경험하는 소리의 80%가 사실은 벽과 천정을 통해 간접적으로 청중에게 전달되는 것이라는 사실을 깨달았다. 그는 이 원리를 응용해 새로운 디자인의 스테레오스피커를 개발해냈고 64년에 멘토이자 MIT교수인 Y W Lee교수의 권유로 Bose를 창업한다. 이후 68년 그가 만들어낸 Bose 901 Direct/Reflecting 스피커시스템은 25년간 베스트셀러가 되어 Bose가 자리잡는데 큰 역할을 한다. 이후 Bose는 노이즈캔슬링 헤드폰, 카스테레오시스템 등을 내놓으며 급성장한다.

-Bose Corporation은 비공개회사

2012년 매출이 2조8천억원정도로 추정되며 직원수도 1만명에 육박하는 Bose가 상장기업이 아니라는 것에도 놀랐다. 이것은 Bose박사가 장기적인 비전을 갖는 R&D를 위해서는 기업을 공개하지 않는 것이 바람직하다고 믿었기 때문이다. 매분기 실적을 발표해야하는 공개기업이 되면 월스트리트의 압력에 굴복해 단기실적을 맞추는데 급급하기 쉽다.

“I would have been fired a hundred times at a company run by M.B.A.’s. But I never went into business to make money. I went into business so that I could do interesting things that hadn’t been done before.”-Dr. Bose.

“MBA가 이끄는 회사에 있었다면 백번은 잘렸을 겁니다. 하지만 나는 결코 돈을 벌기 위해서 비즈니스를 시작하지 않았습니다. 나는 그동안 시도되지 않았던 흥미로운 것들을 해볼 수 있기 때문에 비즈니스를 시작한 겁니다.”-Dr. Bose.

-가르침에 대한 열정

그의 연구에 대한 열정 못지 않게 가르치는 것에 대한 열정도 대단했다. 그는 56년에 MIT교수가 된 이후 45년간 이 대학에서 학생들을 가르쳤다. 그의 강의는 특히 공학뿐만 아니라 인생이야기까지 곁들인 MIT에서 소문난 명강이었던 것 같다. 동료교수와 학생의 이야기.

“He talked not only about acoustics but about philosophy, personal behavior, what is important in life. He was somebody with extraordinary standards,” Professor Oppenheim said.

“그는 음향학뿐만 아니라 철학, 개인의 자세, 인생에 있어서 중요한 것에 대해서도 이야기했습니다. 그는 대단히 훌륭한 가치관을 가진 사람이었습니다.”

“His class gave me the courage to tackle high-risk problems and equipped me with the problem-solving skills I needed to be successful in several careers. Amar Bose taught me how to think.”

“그의 수업은 높은 위험을 가진 문제를 대처할 수 있는 용기와 여러 커리어에서 성공하는데 필요한 문제해결능력을 배울 수 있게 해주었습니다. 아마르 보스는 ‘생각하는 방법’을 제게 가르쳐주었습니다.”

Bose교수는 엔지니어링에 대해 자세히 가르치면서도 풍부한 사례와 관련된 배경을 설명해서 큰 그림을 이해할 수 있도록 했다고 한다.

-자신의 소유주식 대부분을 MIT에 기부

2011년 그는 자신의 주식 대부분을 MIT에 기부했다. 다만 MIT는 매년 현금배당금을 받을뿐, 이 주식을 양도하거나 회사경영에는 참여할 수 없다는 조건이었다. ‘Majority stock’이라고 나와있으므로 이 주식에 Voting right이 있다면 회사경영을 좌지우지할 수 있는 정도의 규모인 것 같다. 구체적인 기부금액은 대외적으로 밝히지 않았다. 하지만 그는 2008년 포브스 미국부자랭킹에서 15억불의 자산가치로 321위에 올랐을 정도의 부호였으므로 금액으로 환산하면 MIT기부금액은 조단위 가치일 것이 분명하다.

그는 억만장자였지만 소박하게 살았다. 그가 2011년 한 영국신문 인터뷰에서 했다는 말이다.

“I don’t want a second house, I have one car, and that’s enough. These things don’t give me pleasure, but thinking about great little ideas gives me real pleasure.”

“나는 별장을 갖기를 원하지 않습니다. 차 한대가 있는데 그것으로 충분합니다. 그런 것들은 내게 기쁨을 주지 않습니다. 하지만 작지만 훌륭한 아이디어에 대해서 생각하는 것이 나의 진정한 즐거움입니다.”

그는 슬하에 자녀가 둘이 있는데 자식들에게 회사를 물려주려고 한 것 같지는 않다. 아들인 Vanu는 MIT를 공학전공으로 졸업하고 역시 아버지처럼 자신의 이름을 딴 회사 Vanu Inc를 창업해 성공적으로 운영하고 있는 것 같다.

참 멋진 인생, 멋진 부고기사다. 위 내용은 대충 요약한 것이니 원문을 한번 읽어보시길.

Amar G. Bose, Acoustic Engineer and Inventor, Dies at 83 (NYT)